內地與本地設計的靈魂碰撞:走進譚木匠香港概念店,看梳理手心藝序的心思

早前在上海與杭州的街頭,不期而遇「譚木匠」的店鋪,總覺得與香港又一城新開的概念店有些不同。那差異不在招牌,而在氣息——後來才明白,這便是在內地坐擁千餘間店舖的品牌南下香港後,與本地設計靈魂碰撞出的新火花。

位處九龍塘又一城的「手心藝序」,最特別的是——沒有門。不是真的沒有入口,而是設計師李永銓刻意拆除了傳統的門框界限,讓店鋪與商場空間自然交融。這正是他「減法哲學」的極致體現:減去一切阻隔人與人、人與物相遇的屏障。走進這個開放空間,彷彿不是進入一家商店,而是踏入一個讓心靈歇腳的驛站。

李永銓為這個高速運轉的都市特意設計的「減法」,在這裏處處可見。他減去了繁複的裝飾,減去了過度的燈光,減去了強迫性的銷售感,只留下最純粹的本質——木材的溫潤、匠心的溫度、藝術的溫情。牆面是極簡的灰調,展台是乾淨的線條,每把梳子如博物館展品般靜置,旁邊細述它的故事。這讓我想起他說過的話:「所有事物都是只減不加,為這個大壓力的大都會,建立一個供人憩息、沉澱的地方。」

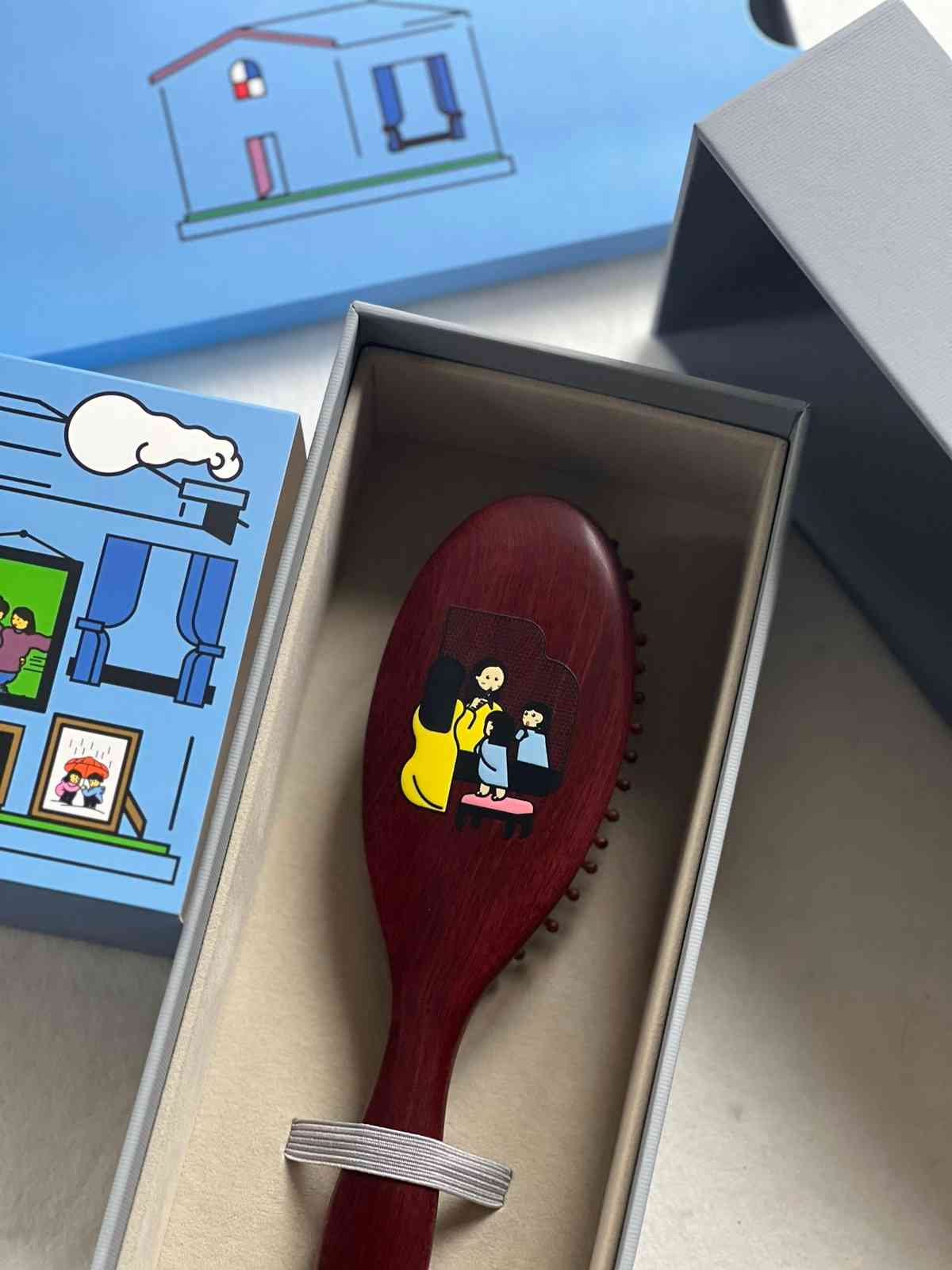

店內按「五感」體驗分作五區,長桌依次展示源頭、材料、工藝、產品和情懷。這設計暗合了創辦人譚傳華先生的故事——十八歲失去右手卻不曾向命運低頭,從流浪賣畫到租用廢棄豬場做起木梳,甚至曾在資金窘迫時毅然銷毀十五萬把不合格產品。這樣的堅持,如今化作每把木梳背後超過四十道的工序,三十餘種原木的精心挑選。

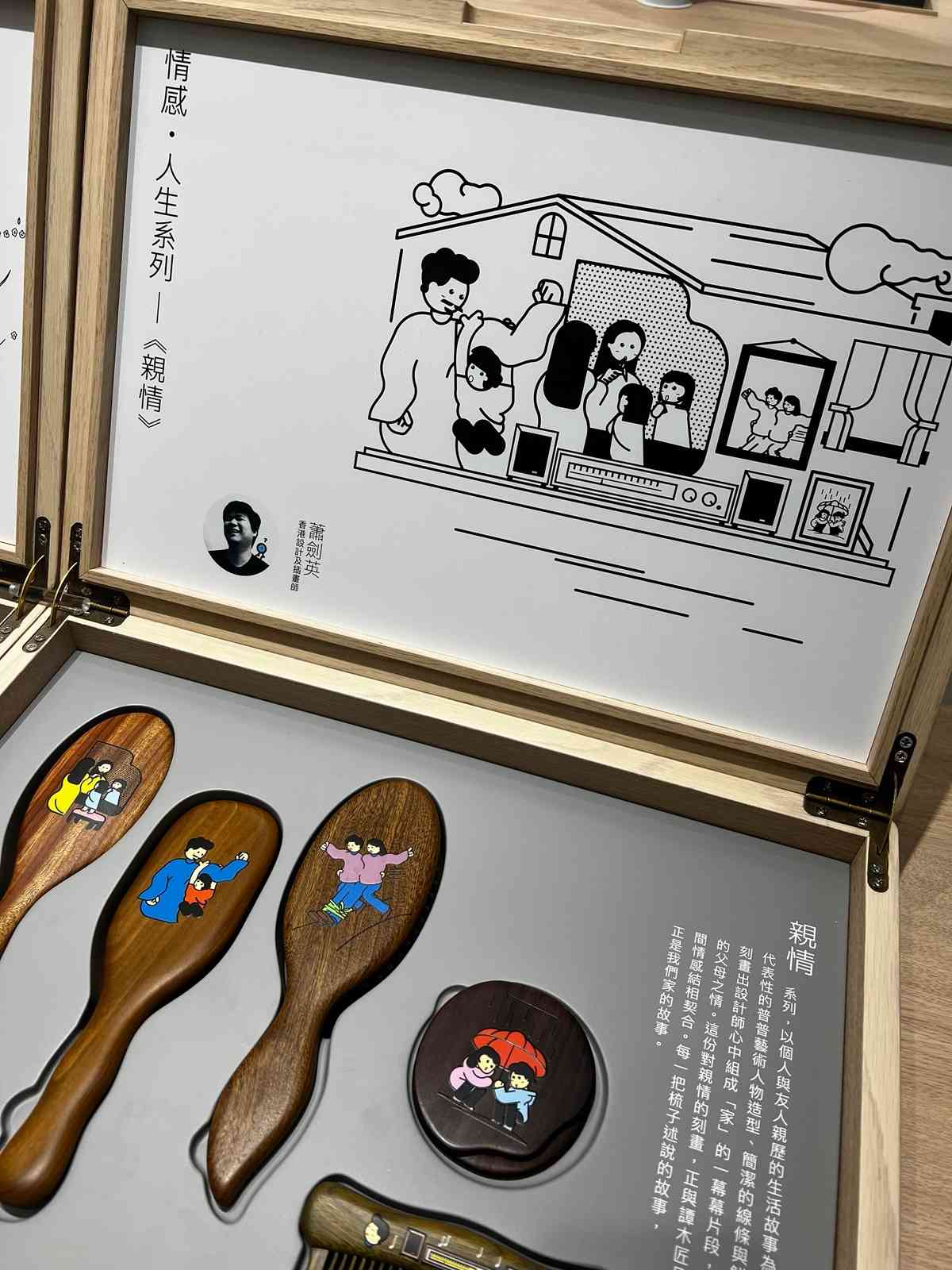

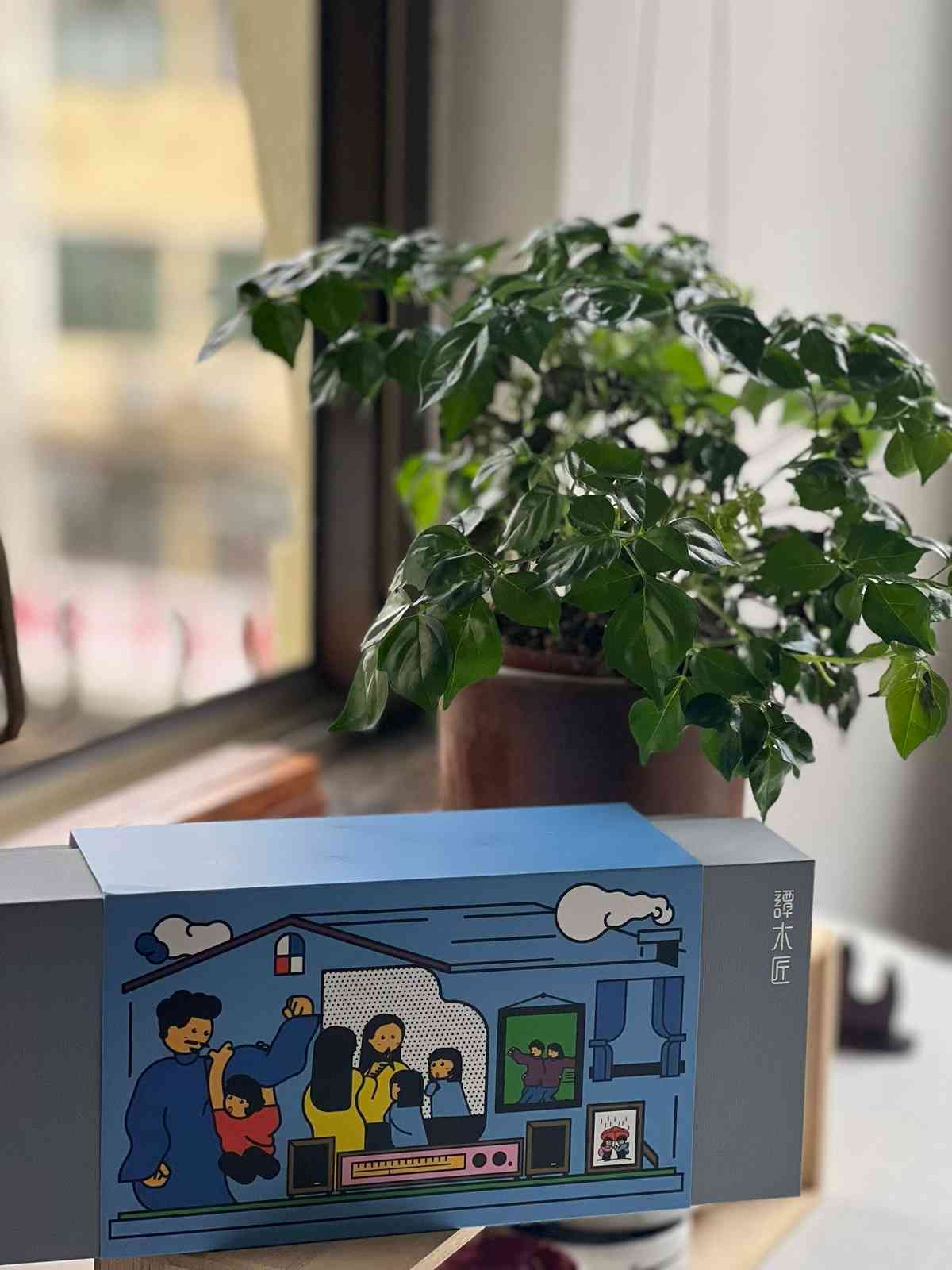

最動人的是牆上展列的「情感·人生系列」。漫畫家利志達的《時候》以簡潔線條勾勒青春記憶——郊遊、踏單車,那些定格在時光裡的美好;蕭劍英的《家》則繪出父親臂彎當鞦韆、與心儀女孩共聽收音機的溫馨片段。這些畫作印上木梳,讓日常梳理成了情感的儀式。原來梳子從來不只是梳子——古人以梳寄情,寄的是思念,是祝願,是「白頭偕老」的暗喻。

空間設計師Steve Fong將五感體驗、木材質感、品牌精神巧妙融合。沒有門的設計,讓木頭的天然香氣自然流淌;指尖觸碰梳齒的溫潤,耳邊彷彿能聽見工匠打磨的木屑聲。這一切都呼應着譚木匠「誠實、勞動、快樂」的核心理念——在這裏,木梳終身保修,工匠尊嚴無價,人與木材一樣,都要找到適合自己的紋理。

離去時我帶着一把印有《時候》的梳子。它讓我想起木梳不會產生靜電的特性——就像這個品牌,在這個浮躁的時代裏,溫和地梳理着我們與傳統、與他人、與自己的關係。這大概就是「手心藝序」最深的寓意:在手與心之間,讓工藝為浮躁人生理出從容的秩序。沒有門的店鋪,反而讓人更願意走進來;減到極致的空間,反而載入更多故事。

Add a comment ...

Add a comment ...

Comment

暫無回應