12/05/2025

藝術家的「MBTI」?四大藝術家分類:傳統畫廊型、獨立自主型,你屬於哪種?

許多人說,在這個social media的年代,不懂得網上宣傳,就等同自殺。

不禁想,如果將這句話放在藝術圈,又是否成立呢?環顧現在的藝術市場,我們大概可把藝術家分為四大類型:

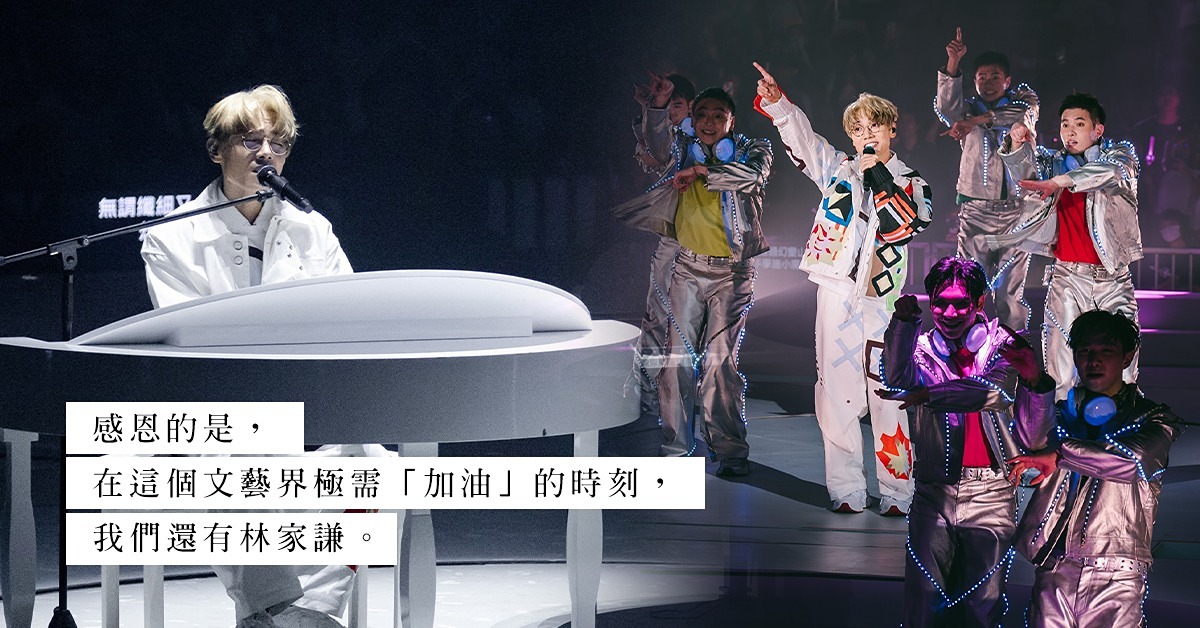

超級巨星型

就像演藝界的那些天王天后,有些藝術家天生就是一副明星相:出道後馬上有大型畫廊代理,展覽後馬上得到媒體的廣泛報道,收藏家的支持,以及品牌代言的機會。月前,日本當代藝術家村上隆頻頻來港出席ComplexCon x CASETiFY和Art Basel Hong Kong x LV等宣傳活動,然後近日在IG又看到他分享在紐約Gagosian畫廊舉辦的全新展覽《JAPONISME》,以及本月尾即將在美國克利夫蘭藝術博物館舉辦大型展覽《Takashi Murakami: Stepping on the Tail of a Rainbow》。由此可見,所謂「超級巨星型」藝術家的成功並非一朝一夕的,背後在marketing操作上所花的心力和體力不容小覷。

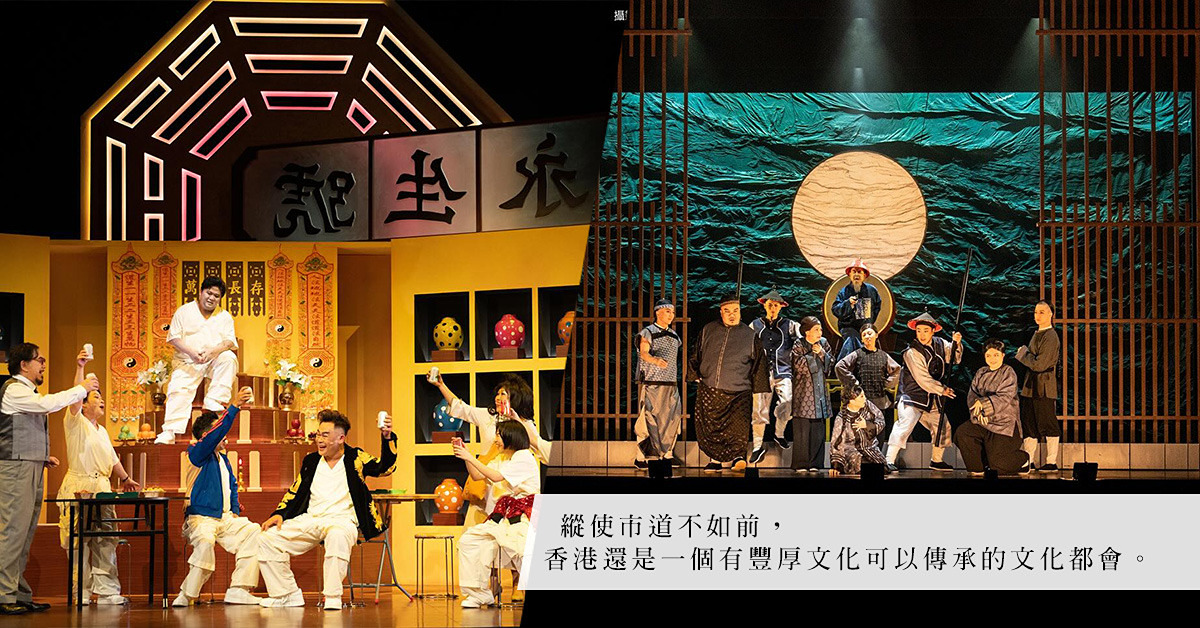

傳統畫廊型

相對於superstar型,有些人就是喜歡正正經經,規規矩矩的按著傳統的步伐去發展自己的藝術事業:首先在大學修讀藝術系,本科畢業後繼續進修讀碩士,然後在畢業展希望有機會被獨具慧眼的畫廊主發掘,然後開始每一至兩年一次個展的發展軌跡。幸運的話(一般低於10%機會),藝術家在完成一兩次展覽後就會打出名堂,逐漸在藝術市場中站穩陣腳;不夠運的話,畫廊或許會重新考慮藝術家在未來的發展可能性,然後再決定是否繼續代理他/她的作品。由於前景未明,藝術家一般會一邊打工(例如教畫)來維持生計,一邊繼續創作,希望有機會在一些不定期在畫廊舉行的群展中維持曝光,然後終有一天會捱出頭來。在宣傳方面,這一類藝術家大多非常低調,除非自己有展覽或完成甚麼重大作品,否則不容易在社交平台上看見他們的更新。

獨立自主型

這類藝術家當中又細分兩種:1)一種是早已成功上岸,在嘗試過藝術界中的各種一級和二級市場操作後,傾向以更加隨心所欲的心態去創作和展覽。他們大多不抗拒畫廊或拍賣行展覽,只是不希望被各種合約形式約束,所以大多合作都是逐次性的project base,有的甚至會開始嘗試「自編自導自展」,組合幾位志同道合的藝術家和策展人,然後私自找地方策劃展覽。這種100%自我問責和自負盈虧的展覽方式,好處是不用跟畫廊交待和拆賬(一般是50/50)。如果賣得好,收入也應足以支持一個全職獨立藝術家的基本開支和生活費。

2)另一種是那些在社交媒體已建立大量忠實粉絲的獨立藝術家。他們擅於在各個社交媒體上與關注者保持互動,更經常拍照或拍片宣傳自己的作品,然後自行定價,直接與Follower買賣。據我所知,有些本地獨立藝術家每年只在IG賣畫已有超過港幣100萬的收入!在藝術市場不景氣的大環境下,可以預見這種「本小利大」的網絡營銷的影響力將會愈來愈大。

超級Social型

常言道:「識人好過識字。」在藝術圈當然也不例外。近年,不少藝術家都紛紛加入不同的商會或出席不同的社團晚宴,旨在不同的社交圈中開拓人脈,尋找商機。有的更成功獲得政府、大型地產商、銀行和保險機構邀請創作委約作品,可謂名成利就。

眼見愈來愈多藝術家懂得以靈活多變的方式去Branding和宣傳自己,讓自己的藝術透過更大的平台去接觸公眾,這是一件好事。作為一個持續關注香港藝術界發展的工作者,我期望更多有志於藝術創作的年輕一代可以向不同類型的藝術家借鑑,然後根據自己的個性和能力,選擇一條最合適的方向發展。

請相信:世界這麼大,總有一條路適合你的。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

撐運動.護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)!同時修復、抗蝕、強骨,7天見效。立即把握健骨良機!(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情