24/09/2025

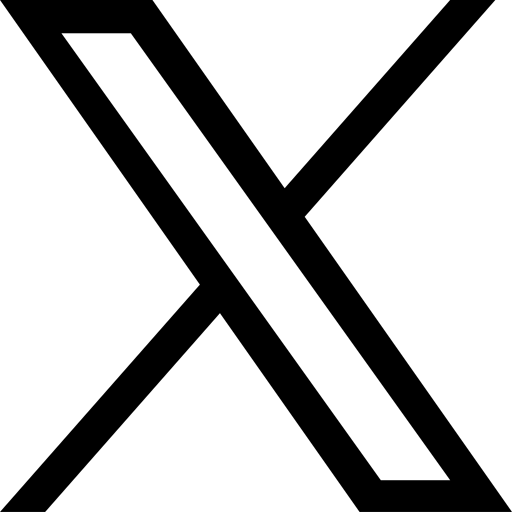

《大埔故事》到《香港的村落與墟鎮》:故土縈懷,大埔與古洞的歲月印記

家中若有新界親緣,如我已故姨丈便是大埔人,大抵會對大埔生出一份難以名狀的牽繫。我自幼聽長輩提及村屋錯落、田疇阡陌的景象,那些泛黃記憶,和曾經親睹過的景物,竟在腦海中拼湊成恍如昨日的圖景。

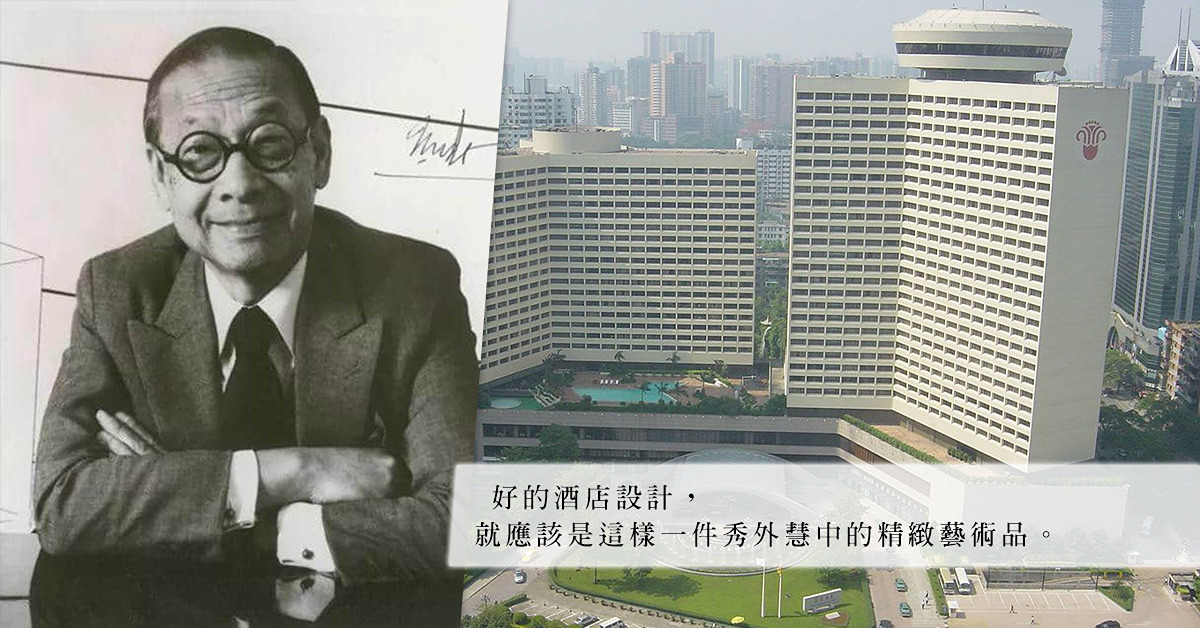

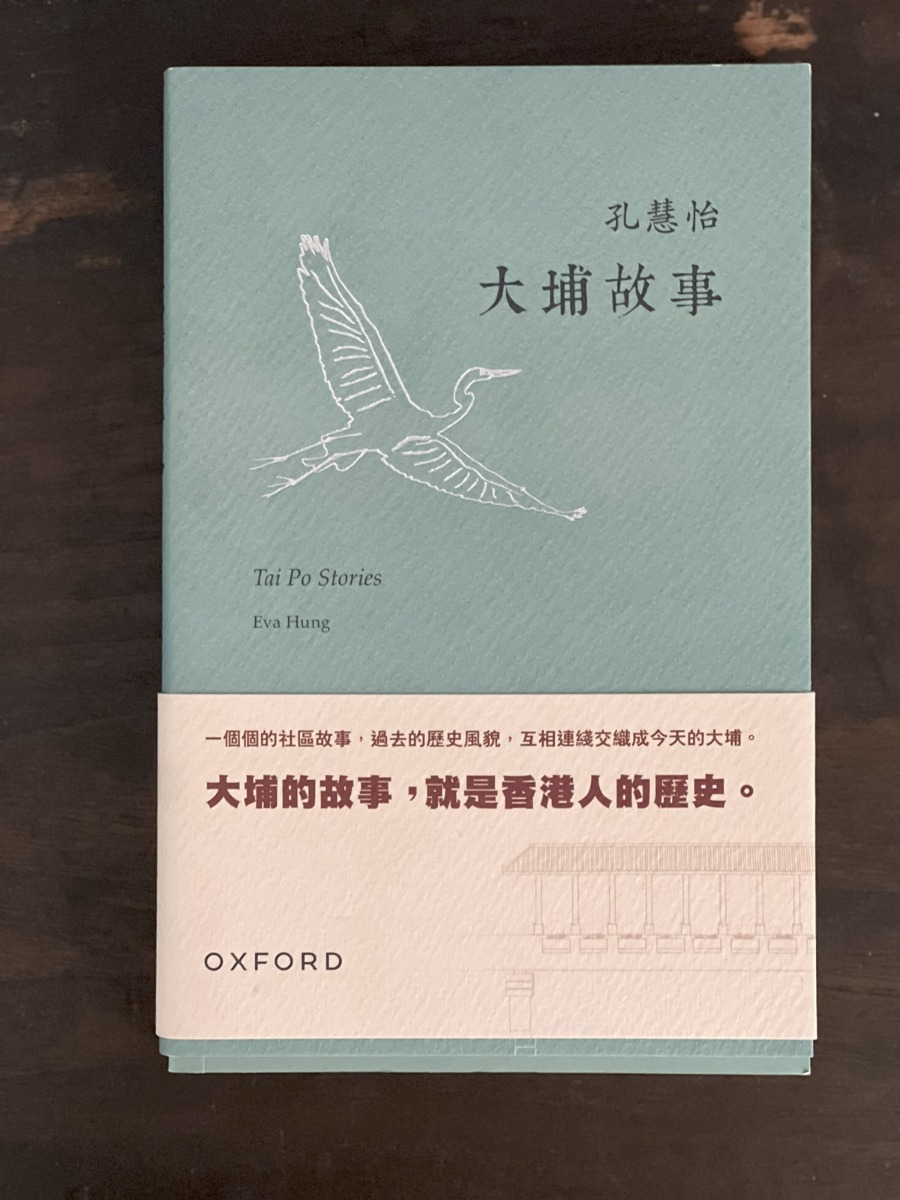

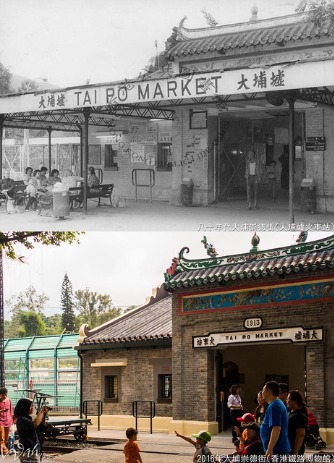

讀孔慧怡《大埔故事》時,總不禁思索:昔年新界是何模樣?村民如何抗英,又如何演變成移居英國的群體?二十世紀難民潮怎樣重塑這片土地?該書融匯歷史與個人記憶,以靈動筆觸書寫大埔百年滄桑。作者將天災戰禍、填海造地、教育傳承皆化作鮮活敘事,引領讀者探尋至今可觸可感的舊築遺風。

特別動容於作者坦言:「家在大埔」四字落筆時,已兩年餘未能踏足香港。羈旅英國的日子裡,雖居寬敞宅邸,內心卻始終認定彼處只是住址。這種空間與情感的悖離,恰印證了「此心安處是吾鄉」的深意。

憶及隨父遷居大埔的歲月。其父投身體育協會,在廣福道會所與青年談天說地,以桌球、康樂棋等設施導引少年遠離歧途。彼時大埔尚多農戶,孩子們體驗過魚塘漣漪、西洋菜田的翠色,甚至掌心感受初生雞蛋的溫軟。這般生活經驗,與城市孩童迥然不同。

儘管求學時期曾遠離,選擇定居地時卻始終未能擺脫大埔的磁場。其父在大埔四十餘年的耕耘,與沙田、上水原居民結為知己,以數十年付出打破原居民與外來者的界限。昔日新寶城酒樓由本地人創辦,從友人聚腳地發展成五層樓宇,正是這種融合的見證。

1970年代一則軼事尤見溫情:父親舊友移民多年後返港,僅憑「大埔孔祥河」五字投遞書信,竟順利送達。這般地域人情的緊密連結,今日恐難再現。

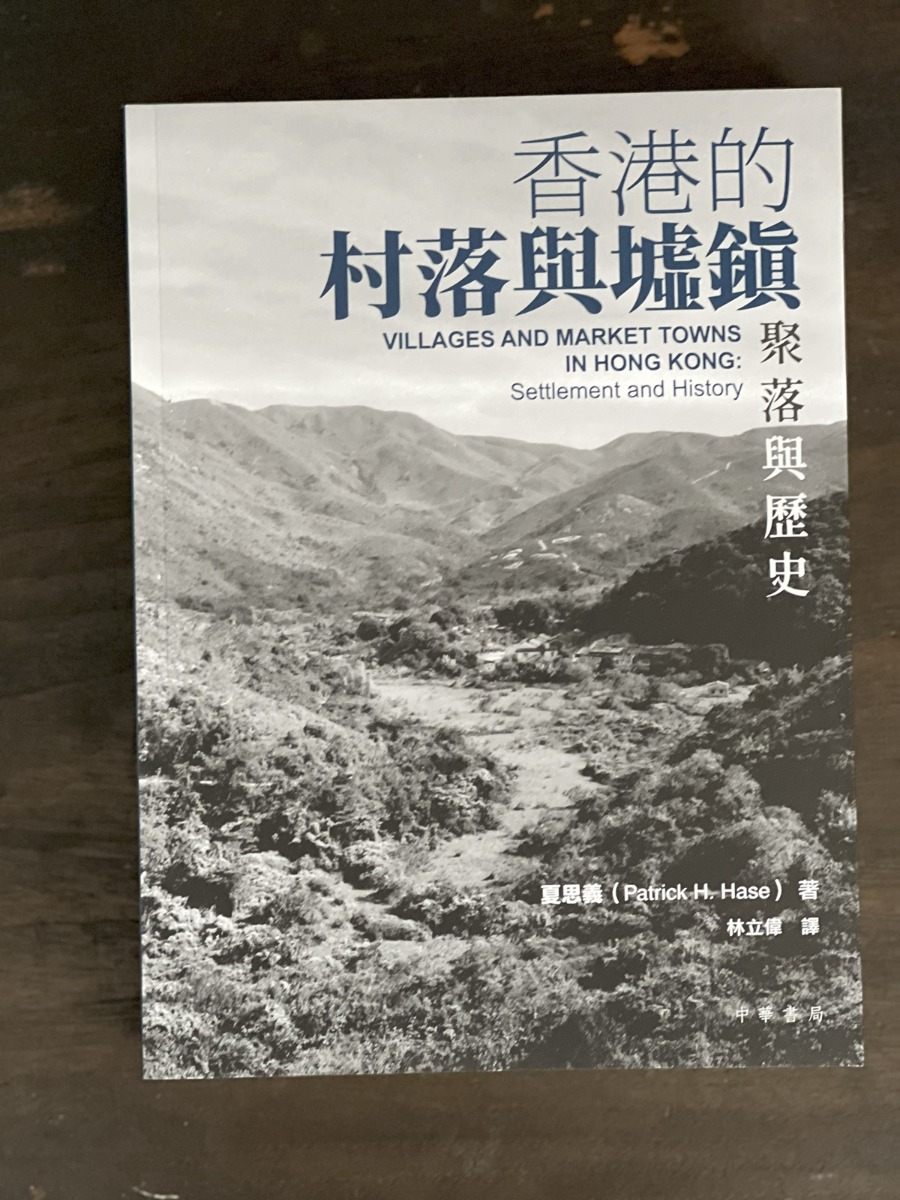

去年底夏思義(Patrick H. Hase)博士《香港的村落與墟鎮》意外熱銷,成為英文史書的奇蹟。夏博士1972年以政務官身份來港,側重鄉耆口述歷史,補文獻之不足,探勘香港如何從昔年聚落演為國際都會,滿腔熱忱讓人動容。

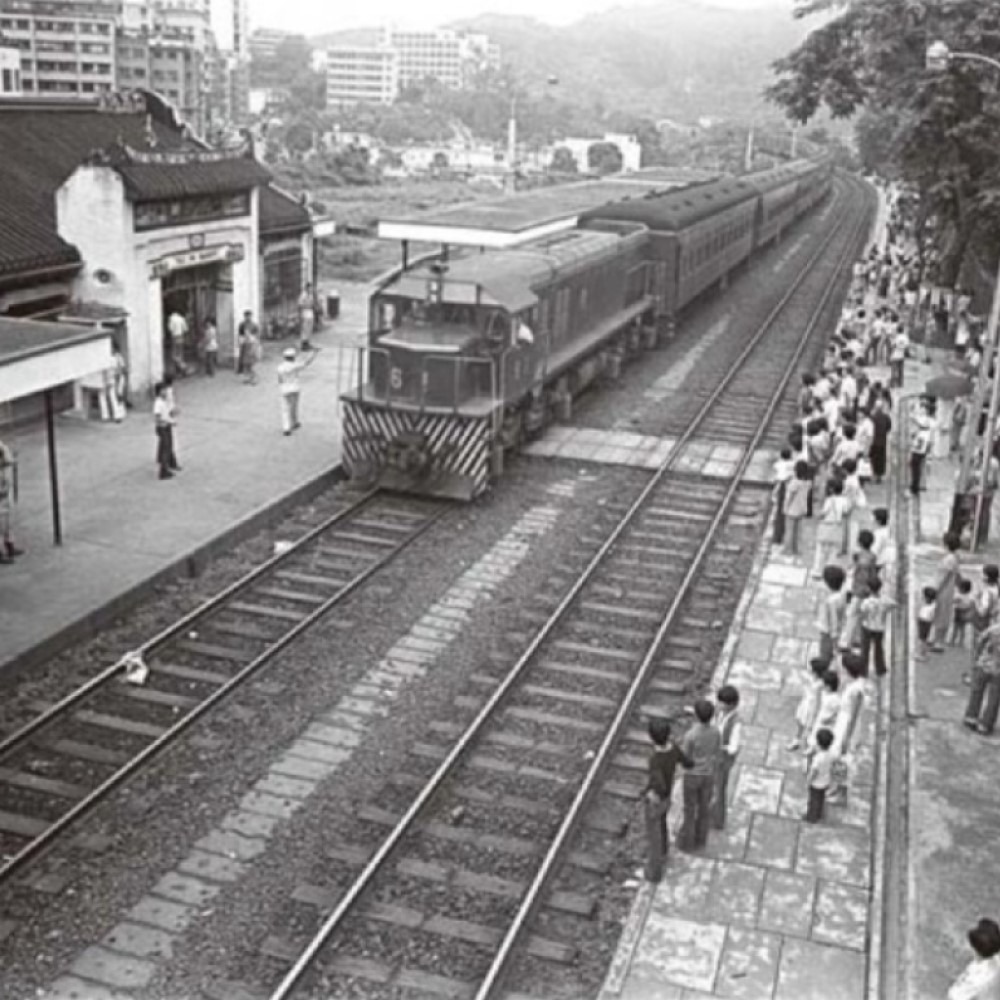

書評留待各位慢讀,但看他論及古洞這片錯落山丘之地,十九世紀起無地者漸遷入開墾谷地旱田。1905年時,古洞村僅有客家聚居,14間房屋分屬四姓八戶。古洞村最早約建於1800年,1819年《嘉慶新安縣志》已有記載,到如今遷拆,歷史難免迎來另一番淹沒,更值得考究。

大埔與古洞的故事,不僅是地域變遷,更是香港脈動的縮影。在城市化洪流中,這些記憶載體提醒我們:無論腳步多遠,心靈深處總有故土縈懷。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇?】英澳加葡承認巴勒斯坦國,你是否認同這些國家的做法?► 立即投票