2025-08-06

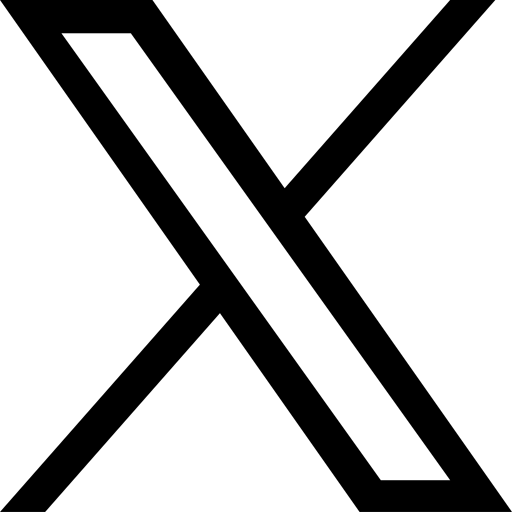

「翻譯」不等於在地化:中國企業如何深度理解澳加用戶需求

隨著中國品牌加速「走出去」,澳洲與加拿大成為愈來愈多企業全球佈局的重要一環。然而,許多企業在初入市場後卻陷入了困境:明明在中國是爆款,換上英文包裝、調成當地電壓,投進平台卻水花不大。因為真正的當地語系化,遠不止「翻譯」。在澳加這類成熟市場,文化多元、用戶挑剔、法規嚴格,品牌要獲得認同,靠的不是「出口導向」的慣性,而是對本地用戶的深度理解與貼近。

一、「翻譯式當地語系化」緣何失靈?

許多企業的出海策略是將中國市場的成功模式直接複製,語言轉為英文、價格換算成本貨幣、廣告略作修改,便認為已「適配市場」。但現實往往是:

流量轉化低,用戶認知模糊;

產品被貼上「廉價」、「不實用」標籤;

甚至觸碰文化雷區,造成誤解或抵觸。

這些失敗不是產品本身不好,而是沒有真正讀懂本地人的生活語境、使用場景與價值判斷。

二、真正的當地語系化,是「文化適配+用戶共鳴」的重構

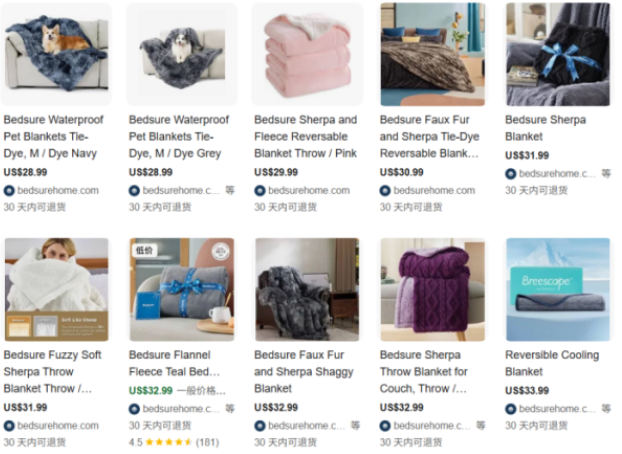

1. 從真實生活場景出發,重新定義產品力

澳洲是戶外文化濃厚的國度,人們熱衷徒步、衝浪、露營。這就要求相關品牌在設計上聚焦「防曬、防蟲、透氣、耐磨」。

加拿大冬季冗長寒冷,北方地區常年低溫,使用者對採暖、保溫、耐寒等產品的實用性有極高要求,家電類產品需重點考慮效能等級、低溫適配和節能方案。

而在食品領域,魁北克等地強制執行英法雙語標籤,產品配料需考慮清真、素食者、無麩質等需求差異。一旦忽視法規或文化禁忌,輕則下架,重則訴訟。

2. 品牌傳播不是「翻譯廣告詞」,而是「換位說話」

許多中國品牌擅長功能型表達,如「智慧」、「高性價比」、「快速反覆運算」,但這些在澳加消費者眼中遠不如「環保理念」和「真實用戶體驗」來得重要。

要贏得澳加用戶,品牌需用他們的語言講他們在意的故事:

用社交視頻平台(TikTok、Instagram)講述產品如何融入真實生活;

用視覺語言表達品牌態度,而不是堆砌功能參數;

在內容上少些推銷,多些陪伴與引導,比如介紹產品背後的設計邏輯、環保材料的來源,或通過真實用戶案例建立口碑。

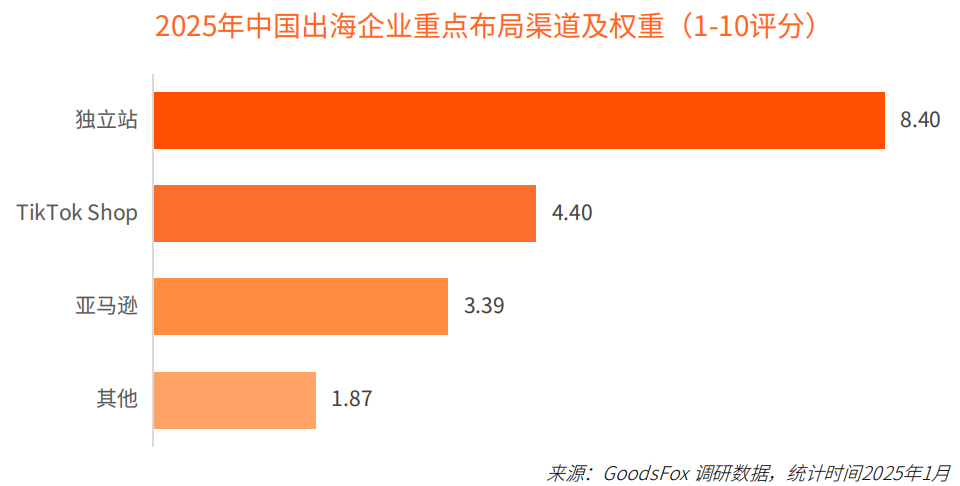

3. 管道觸點要「立體」,不能只靠平台投放

在東南亞或拉美市場,電商平台可能是絕對主場;但在澳加,用戶更重視真實觸感和社區推薦。

成功的品牌往往採用組合打法:

平台是基礎盤(如 Amazon、Costco);

社區博主、KOL推薦是加分項;

線下進入零售管道、生活方式商店、快閃活動是信任建立的核心環節;本地客戶服務、維修回應體系是複購與口碑的保障。

三、當地語系化不是「一個功能」,而是一種組織能力

許多企業誤以為當地語系化是一個市場部門負責的工作。但真正做得好的企業,會把本地化作為一整套運營機制去打造:在當地組建瞭解文化、語言、法規的多元團隊,做一線洞察與快速回應;為當地語系化產品開發預留預算,調整包裝設計、功能尺寸、材料使用等;建立用戶回饋閉環機制——通過社群運營、售後服務、評論分析,持續優化產品體驗與溝通方式。尤其在澳加這類「慢市場」,用戶購買決策週期長,對品牌信任度要求高,「一次交易」遠不如「長期關係」更有價值。

四、真正的在地化,不是「全盤西化」

很多企業擔心做當地語系化會丟掉中國品牌的獨特性,其實不然。優秀的當地語系化是在尊重用戶文化的基礎上,融入自身特色。文化差異並非障礙,而是一種共鳴的機會。理解用戶,並不意味著迎合,而是讓他們願意「聽懂」你的價值。

結語:理解用戶,是中國品牌出海的真正起點

「翻譯產品」解決的是語言問題;「理解用戶」解決的是信任問題。在澳洲與加拿大這類注重真實感、講求可持續與共鳴感的市場,真正能紮根生長的品牌,從來不是「翻譯做得最快的」,而是「理解用戶最深的」。從「賣給用戶」到「站在用戶身邊」,中國品牌出海的每一步,都是一次語言、場景與文化的深度適配。願更多中國企業,不只是走出去,更是走進去。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」,讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信,將負面的能量化為正向► 即睇