故宮文化博物館「古埃及文明大展」: 尼羅河畔的時光隧道

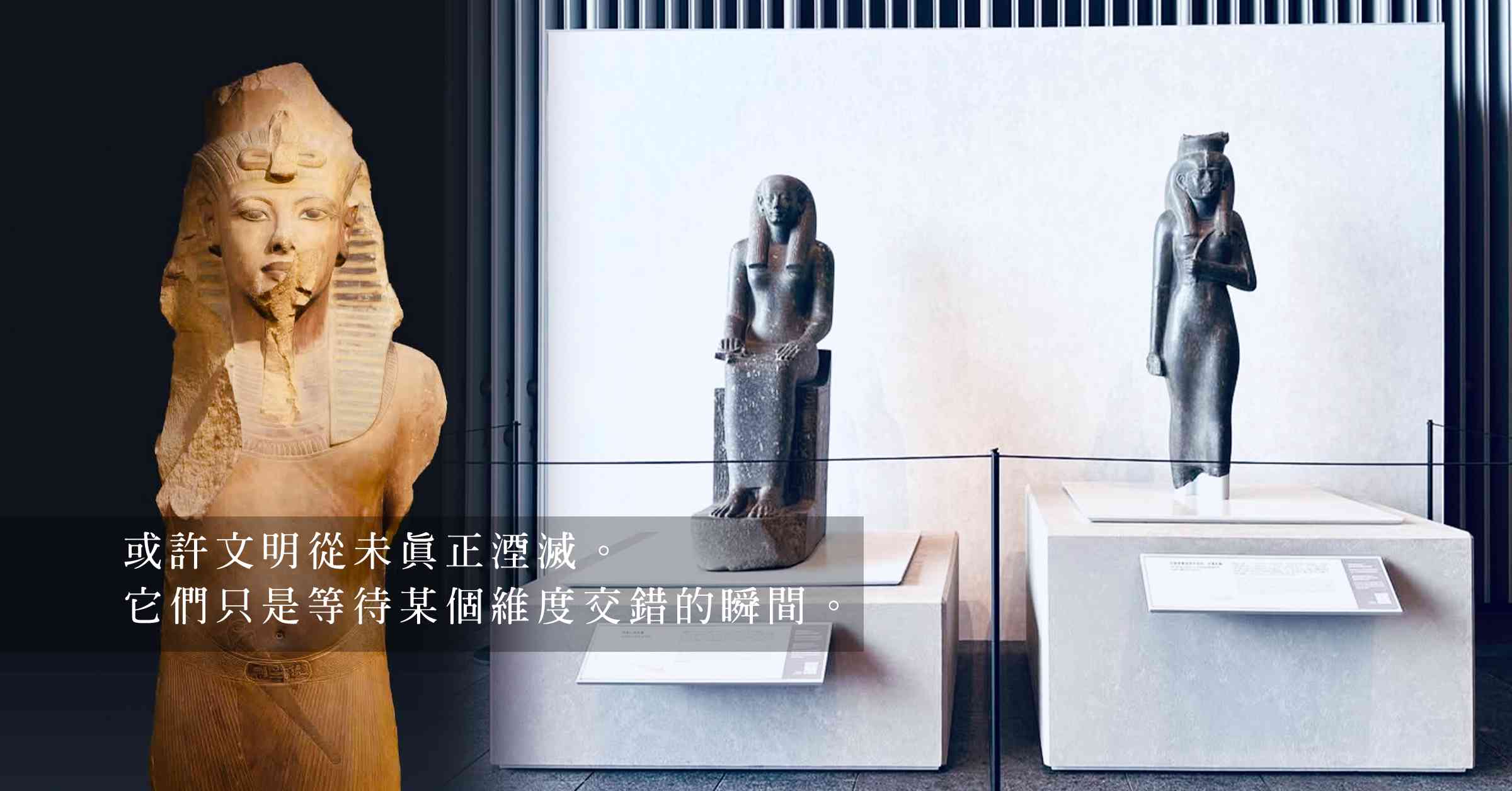

七月於倫敦大英博物館的埃及廳中,我駐足於羅塞塔石碑前,凝視密佈碑面的象形文字與希臘文。這塊灰暗的玄武岩,曾是解鎖古埃及千年謎題的鑰匙,而今靜默如初,卻彷彿能聽見祭司的誦經與法老的腳步。廳內巨像巍然,阿蒙霍特普三世的石雕面容剝蝕了鋒芒,僅餘溫潤肅穆;彩棺上的金箔與赤赭,仍勾勒着亡靈渡向永生的星圖。那裡的文物如長河,將尼羅河的濤聲與沙漠的風沙,匯成文明的血脈,跟博物館裏的人潮相映成趣。

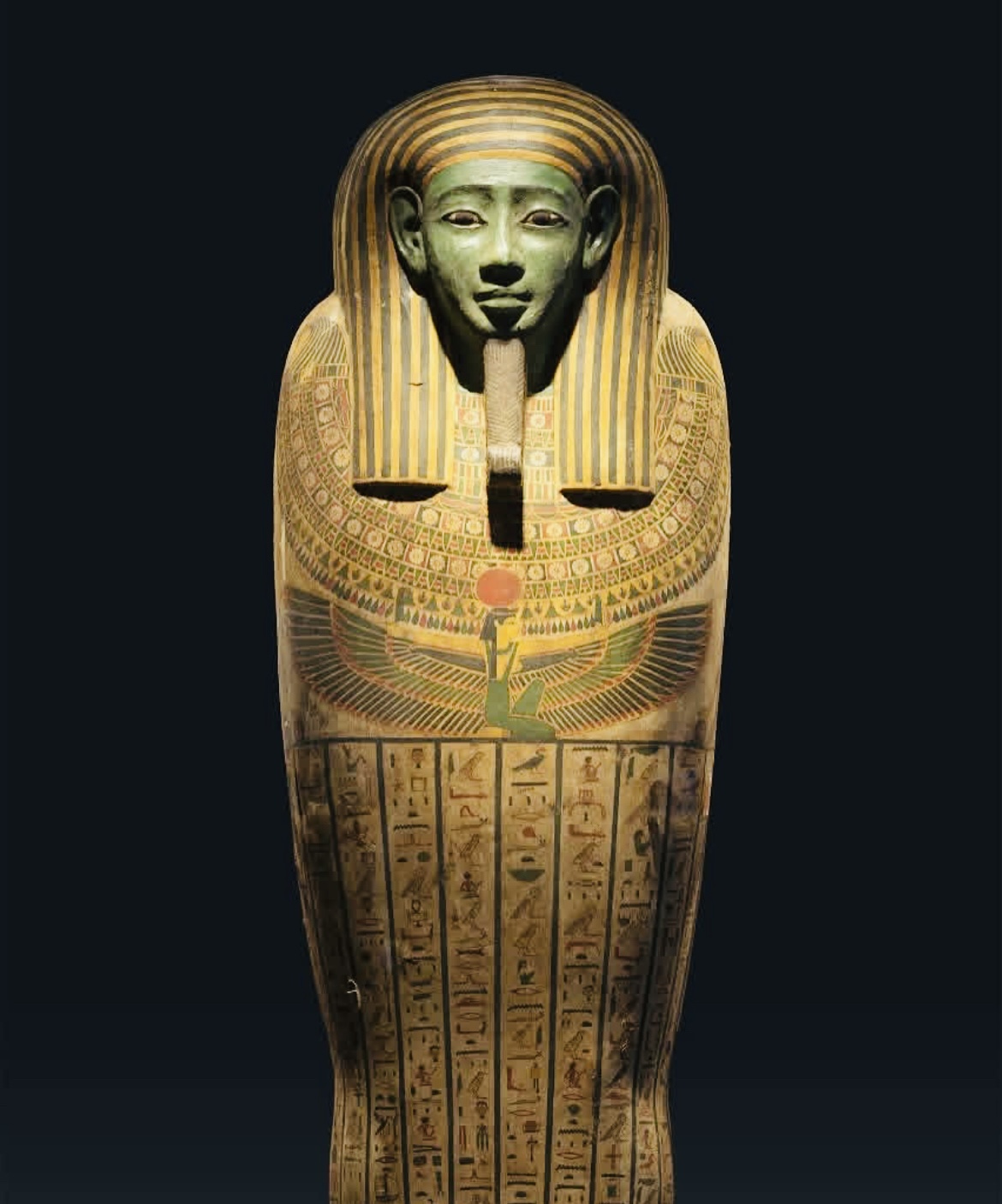

回港後不出半年,雖未及遊訪埃及新開幕的大埃及博物館,但竟在故宮的展廳重逢這股血脈。香港故宮文化博物館的「古埃及文明大展」,彷如一座橫跨時空的橋梁,將薩卡拉的沙礫與維港的波光相連。少年法老圖坦卡門的雕像立於燈下,金冠與權杖凝住他短暫的輝煌;娜芙蒂蒂的頭像微傾,石英岩雕琢的頸線仍存着「最美王后」的驕矜。更動人心魄的,是薩卡拉新出土的彩繪人形棺——顏料斑斕如昨,甲蟲銘文與鷹神羽翼間,藏着對來世的執念。而那具蜷曲的貓木乃伊,則將神聖與塵世牽繫,恍如芭絲特女神悄聲踱步於展櫃之間。

展題分作四章:從法老權柄與神諭,到圖坦卡門的動盪時代;從薩卡拉金字塔下的秘儀,至古埃及與希臘、羅馬的對話。多媒體光影裏,木乃伊裹布的過程如儀式重演,獸首神祇在投影中甦醒。這不僅是文物的遷徙,更是一場文明的共鳴——當香港的觀眾在貓木乃伊前駐足驚嘆,或於盲盒中拆出聖甲蟲時,古埃及的生死觀與藝術魂靈,已悄然滲入東方之珠的夜色。

或許文明從未真正湮滅。它們只是凝結於石碑的刻痕、棺木的彩繪,或一具貓的形骸中,等待某個維度交錯的瞬間,在倫敦的薄暮或香港的秋光裏,再度被喚醒,叩問現代文明的盛衰與錯置。

《古埃及文明大展——埃及博物館珍藏》

日期:2025年11月20日至2026年8月31日

地點:香港故宮文化博物館(香港西九文化區博物館道8號)

Add a comment ...

Add a comment ...

Comment

暫無回應