婆孫同中風 高血壓是禍首?中風年輕化,六大預防貼士

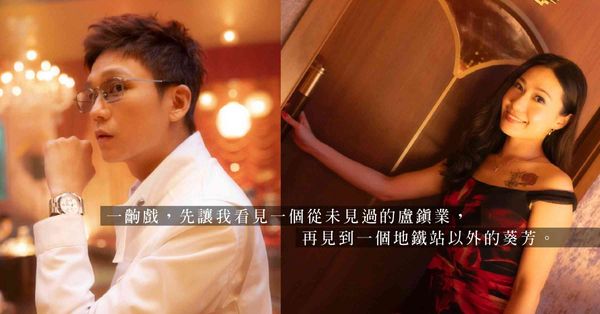

一位80多歲的婆婆,因為缺血性中風入院,快要兩星期了。這天,她如常在醫院病房張望,赫見一張熟悉而年輕的面孔,躺在不遠處的病床。那個不就是自己的孫女嗎?

後來才知道,不足40歲的孫女突然中風。她不單與自己一樣高血壓,亦即是中風高危族群,更患上中度腎衰竭,情況緊急。婆婆既震驚又心痛,為何兩婆孫會相繼中風?還要在同一病房內承受著病魔折磨?年輕孫女萬一因而殘障,她的前途怎麼辦?

這個兩婆孫中風個案,香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)臨床醫學學院內科學系臨床副教授劉巨基醫生仍然歷歷在目。他是香港大學中風研究組(HKU Stroke)總監,一直關注中風年輕化,積極提倡公眾預防中風。在香港,每4位成年人,就有1位有機會中風。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授劉巨基醫生,是香港大學中風研究組(HKU Stroke)總監,關注年輕中風問題。(圖:被訪者提供)

每10萬年輕人 60個中風

所謂年輕中風,是指18至55歲的中風患者。這個年齡層,既正值盛年,也是不少照顧者之路的開始。筆者聽著劉教授分析,不禁冷汗直冒,一來香港確有中風年輕化趨勢,2001年每10萬年輕人,有42宗中風個案。到了2021年,已急升至每10萬年輕人,約60人中風。

再者,雖然部分年輕中風病人原自血管撕裂、血管炎或心內膜炎等較少見的病因,卻仍有不少患者直至病發入院,才發現自己本身有高血壓(約60%)、高膽固醇(72%)或糖尿病(46%)等中風高危因素。可見這些傳統上老年才出現的毛病,提早進擊年輕一代,他們身懷「計時炸彈」也不自知。

更震撼的是,病發三個月後,仍有21%年輕病人面對中度至嚴重傷殘。可想而知縱使理論上,年輕患者復原有優勢,復康進度卻不一定比年長患者理想,要視乎病況而定。

中風殺傷力極大。約21%年輕中風病人,發病後3個月,要面對中度至嚴重傷殘的困境。(圖:Marcus Aurelius@Pexels)

逾兩成年輕中風者 中度至嚴重傷殘

「這些數字值得關注和擔心。畢竟年輕如40至50多歲病人,有機會是家庭收入支柱,又要照顧家人和孩子,如果中風令其失去工作及自理能力,對家庭以至社會也大受影響。而且他的人生還有幾十年,我們都希望能夠盡快協助這些病人復康,重新投入社會。」劉教授說起來,不無肉緊。

筆者邊聽邊想,預防中風真要由年輕開始,極需自我覺察身體狀況,管理一己健康。

回想照顧者生涯最艱難一刻,我最害怕的,其實是自己會否突然倒下,令照顧對象身陷險境。腦海裏經常冒起「唔好中風」四個字,可是我沒有水晶球,只好慎防「三高」(高血壓、高血脂和高血糖),定期驗身,盡力遠離中風高危因素。

預防中風六招

細看劉教授分享的預防中風錦囊,其實有望實踐的,而且老少皆宜,包括:

1. 健康飲食:少鹽、少糖、少油、少肥。多食蔬菜和水果,少飲酒。

2. 避免吸煙

3. 每星期最少3次,每次20至50分鐘運動。

4. 心靈健康。

5. 定期身體檢查,包括心房顫動篩查。

6. 定期量血壓。

其中血壓管理,在預防中風之路,扮演重要角色。因為高血壓是中風高危因素,像上文提及的兩婆孫中風個案,同樣罹患高血壓。

每周定時運動,有助預防中風。(圖:Daniel Rech@Pexels)

高血壓 易致腦出血復發

此外,腦出血是第二常見的中風類型。HKU Stroke團隊早前研究顯示,大部分腦出血引致中風的患者,由於未能控制血壓,令腦出血復發,就會大幅增加再次中風和死亡的風險。亦有研究發現,55歲或以下腦出血患者中,高達80%病人患有高血壓而未確診或未接受治療。

「高血壓是中風最常見但可調控的風險因素,卻常被忽略。中風患者尤其是年輕人,若能及早發現並控制血壓,就可避免悲劇發生。」劉教授不無感慨。

因著高血壓之兇險,港大醫學院臨床醫學學院內科學系及HKU Stroke的團隊,研發了臨床「腦出血後用藥評分」工具(TRICH評分),協助醫生有效識別腦出血高風險患者,並及早處方三重抗高血壓藥物,有望顯著降低患者復發生腦出血及再次中風風險。研究成果已於國際期刊《神經學》(Neurology)發表。

高血壓是中風高危因素。(圖:Thirdman@Pexels)

港大開發臨床評分工具 助中風病人控制血壓

原來,若於腦出血後有效控制血壓,有助改善長期復康。雖然患者普遍需服用至少三種抗高血壓藥物,但未必所有患者適合,部分甚至可能要面對過度治療或血壓降低過快的副作用。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、HKU Stroke副總監張記暢醫生指導兩名港大醫學院醫科生蘇政熹及楊倩婷,共同研發臨床「腦出血後用藥評分」工具(TRICH評分),包括五項簡單的臨床指標:年齡、性別、腎功能、入院時血壓,以及是否患有缺血性心臟病。

其中如符合年齡低於60歲、男性、腎功能較差、入院時血壓較高,患有缺血性心臟病等部分情況,均會得分。若然評分達3分或以上,就會提早開始三重抗高血壓藥物治療,包括鈣通道阻滯劑(Calcium Channel Blockers),血管張力素受體阻斷劑(Angiotensin Receptor Blockers, ARBs)及利尿劑(Diuretics)。

研究整合了462位來自瑪麗醫院腦出血患者的數據,目前已於律敦治醫院、仁濟醫院及瑪嘉烈醫院驗證其成效。

港大醫學院成功研發嶄新臨床「腦出血後用藥評分」工具(TRICH評分),協助醫生有效識別腦出血高風險患者,並及早處方三種抗高血壓藥物。(圖右起:張記暢醫生、劉巨基醫生及蘇政熹)。(圖:港大醫學院)

的確,中風令人「聞風色變」,高血壓令人「壓力山大」。有時也會擔心,怎樣防止長老中招?管好「三高」就成嗎?或者由自己出發,與長老兩代人,一起驗身一起預防,一起嚴控血壓,互相鼓勵,成為管理健康的動力。

HKU Stroke 香港大學中風研究組網址:

Add a comment ...

Add a comment ...

Comment

暫無回應