照顧者支援新世代:共鳴與理解,科技無法取代的溫度

近年照顧者議題日益受到社會關注。隨著人口老化加劇,不少照顧者面對持續的身心壓力,甚至因缺乏支援而導致不幸事件。根據政府統計處《2021年人口普查主題性報告:長者》,當年全港約有22.6萬名長者長期由配偶、子女、女婿或媳婦等家人擔任主要照顧者。報告亦指出,約四成被照顧者是由65歲或以上的親友擔任唯一或主要照顧者,反映不少照顧者本身亦屬高齡群體,照顧壓力更為沉重。照顧者群體的隱形性與脆弱性值得關注,隨著社會環境轉變及通訊科技迅速發展,照顧者的支援模式亦正迎來新方向,但是科技卻始終無法取代照顧者之間的情感連結與經驗交流。

社會政策 : 從「照顧者為本的社區支援」到「銀髮經濟」

就照顧者政策方面,自2023年起施政報告提出以照顧者爲本的社區支援,推出多項措施,包括設立24小時照顧者支援專線182183,由專業社工接聽,提供諮詢、危機介入、緊急外展服務、暫託配對及交通津貼等,旨在減輕照顧者的壓力並提升其照顧能力。同年政府推出一站式照顧者資訊網,整合長者及殘疾人士的服務資源與照護技巧,方便照顧者獲取所需資訊。今年「地區服務及關愛隊伍」計劃擴展至全港18區,由關愛隊主動識別獨居長者、雙老家庭及照顧者,並轉介至社福服務及平安鐘安裝。暫託服務方面,2023年起已有160間院舍提供日間暫託,2024年更擴展至120間社區照顧券單位,支援更多長者。政府亦於2024-25年度額外注資10億元至「樂齡及康復創科應用基金」,資助家居科技產品借用,減輕照顧壓力。

同時,政府亦推動銀髮經濟,公布30項措施,涵蓋五大範疇,其中「銀色品質保證」尤為關鍵,提升照顧者對產品與服務的信心。包括推行「照護食灣區標準」、推出「香港Q嘜」銀色產品認證、「長者友善樓宇設計」及「銀髮友善系列」等認證制度,均以長者福祉為核心,體現以人為本的照顧理念。

照顧者 Staycation : 適時的喘息不是懈怠 而是為了更長久的陪伴

行政長官在今年《施政報告》宣布擴展暫託服務網絡,讓照顧者可作短暫休息或處理私務。按香港社會服務聯會於2021年發表的《照顧者喘息需要研究》調查報告指出,本港的照顧者可以用於閒暇及睡眠的時間,較一般非照顧者少2至3小時。尤其非職照顧者的每周照顧時數中位數,更高達每周80小時以上,差不多是香港人工時的兩倍。資深照顧者因長期負擔照顧責任,沉重的照顧壓力對照顧者的身體可能造成負面影響,加上難以有喘息空間,可能出現情緒健康問題。

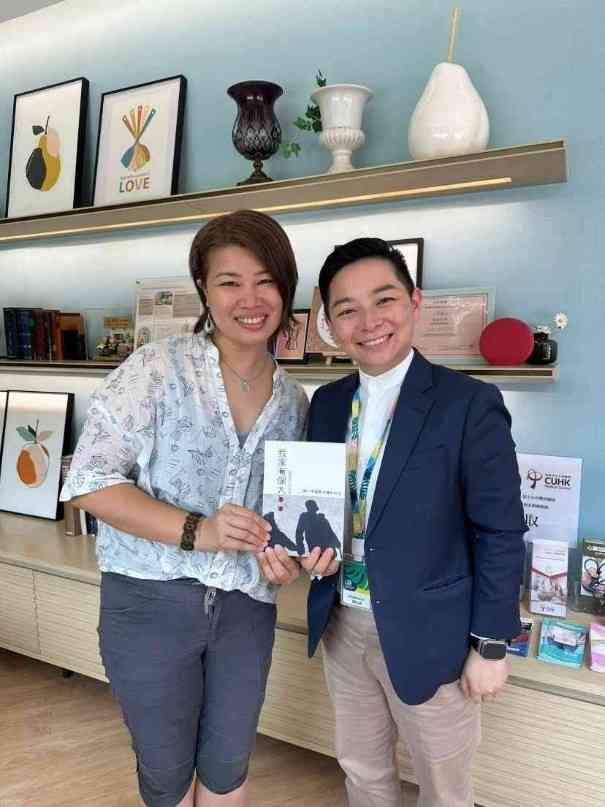

筆者營運的長者生活社區亦致力為照顧者提供暫託服務支援,推出「照顧者Staycation」短期暫託計劃,讓照顧者適時給自己紓壓與休息。最近團隊收到一位照顧者的真實分享 : 退休照顧者岑女士陪伴媽媽入住長者生活社區,除了讓媽媽得到適切的復康治療同時,作為長期全職照顧者的自己,亦希望藉此得到喘息機會,岑女士曾從事長者服務的社工,深深明白每一位照顧者的困境和難關,她分享說「每一位照顧者都是活生生的人,如果面對過大的壓力和負面情緒時是可能被壓垮的」,因此尋找適當的支援,讓照顧者能暫時放下照顧工作是相當重要的,岑女士亦認為照顧者也同樣應該有所選擇,很多時候照顧者把自己的需求放到次要的位置,忽略了自己的身心健康,休息和生活質量的需要,照顧者都應該要把自己照顧好,才能更好地陪伴長輩走更遠的路。

「作為全天候守護的女兒,我終於學會在照護中尋找平衡。這段期間亦讓我深刻體悟:照顧者的自我療癒與被照顧者的康復同樣重要。原來適時喘息不是懈怠,而是為了更長久的陪伴。」岑女士的分享引起了很多照顧者的共鳴,同時亦引證了「分享經歷」在照顧者這個群體的重要性。

退休照顧者岑女士陪伴媽媽入住長者生活社區,除了讓媽媽得到適切的復康治療同時,作為長期全職照顧者的自己,亦希望藉此得到喘息機會

筆者營運的長者生活社區亦致力為照顧者提供暫託服務支援,推出「照顧者Staycation」短期暫託計劃,讓照顧者適時給自己紓壓與休息。

照顧者網絡群組 : 同路人互相傾訴 科技無法取代的溫度

隨著社交平台的普及,近年興起了不少由照顧者組成的「照顧者群組」,為這個被忽視的群體提供了寶貴的互助空間。以往照顧者多是被動地在網上搜尋資訊、自行整理資源,如今這些群組不但分享照顧技巧、社會資源及產品使用心得,更成為情感交流的平台。群組成員會傾訴家中長者的個案、分享照顧過程中的「撞板」經驗,甚至主動轉贈照顧物資給其他有需要的照顧者,當中不少人從未謀面,卻因共同經歷而建立深厚連結。

擁有逾一萬六千名會員的「Cares Voice照顧者大大聲」,其簡介寫道:「能準確表達照顧者的需要,只有照顧者自己。期望這個群組讓長者照顧者,分享照顧心得,互相學習——在照顧事情上,不再單打獨鬥,有同路人一起結伴同行。」這句話深刻道出科技與人工智慧在照顧領域的局限:再精準的數據分析,也難以模擬照顧者在真實情境中累積的智慧與情感。的確,在照顧者這個群體中,不論是新手照顧者、在職照顧者、資深照顧者,甚至「畢業照顧者」(即所照顧者已離世),他們都樂於分享經驗,為其他照顧者提供實質支持,慢慢地形成了互相支持互助的社群,這種來自同路人的理解與支持,即使現今科技發展迅速,AI機械人能即時提供資訊、輕鬆列出十多個日常照護技巧,但在照顧者獨力面對長者身體狀況轉變、當照顧者情緒崩潰的那刻,一句「我也曾經這樣」的回應,往往比任何科技工具更能撫慰人心。這種來自真實經歷的理解與支持,是人工智能無法模擬的深度,也是照顧者社群最珍貴的力量所在。

照顧者的旅程往往漫長而充滿挑戰,每個階段都面對不同的難題與情境。除了在社交媒體上分享個人經歷,不少照顧者更選擇將自身的照顧歷程整理成文字,希望幫助更多同路人。文文就是其中一位,她將多年來照顧家中長者的經驗集結成書,於2021年出版《我家有個大BB:隔代照顧者防撞板秘笈》,內容涵蓋申請社會服務、家居設備選擇、訓練工具使用,以及各種照顧過程中可能遇到的實際問題,為其他照顧者提供實用參考。「隔代照顧者防撞板秘笈」道出不少香港的照顧者心聲,而令近年隔代照顧者亦開始被看見及得到關注。(照顧者|全港首個孫輩照顧者研究!公開面對4大挑戰!照顧者也需被看見及認同)

擁有逾一萬六千名會員的「Cares Voice照顧者大大聲」,其簡介寫道:「能準確表達照顧者的需要,只有照顧者自己。期望這個群組讓長者照顧者,分享照顧心得,互相學習——在照顧事情上,不再單打獨鬥,有同路人一起結伴同行。」

不少照顧者更選擇將自身的照顧歷程整理成文字,希望幫助更多同路人,文文就是其中一位,她將多年來照顧家中長者的經驗集結成書,於2021年出版《我家有個大BB:隔代照顧者防撞板秘笈》。

電影《無名指》深刻領悟 : 照顧者的選擇 請不要隨意去指責

其實照顧者的角色,遠不止於家庭中的支柱。他們是社會照護系統中不可或缺的一環,承載著沉重卻往往被忽略的責任。照顧者需要被看見、被理解,更需要被認同。這份認同,不是來自外界的讚賞,而是對他們所作出的犧牲與選擇,給予真正的尊重。

最近筆者觀賞了由郭富城、梁詠琪、鮑起靜、許恩怡及譚耀文主演的電影《無名指》,故事聚焦於罕見疾病患者及其照顧者的生活。新晉導演孔令政在訪問中提到,他希望透過角色「鄧辭」(許恩怡飾)一家人,傳遞一個重要訊息:我們不應輕易批判照顧者的決定,因為當家中有一位長期病患時,照顧者往往需要將自己的人生暫停,把時間、精力甚至夢想,全然投放在家人身上。正如劇中「鄧叔彥」(郭富城飾)所展現的,他放下自己最重視的事,只為守護家人。這種選擇與壓力,並非外人能輕易理解,更不是任何人有權批判的。

筆者深深認同這個觀點。照顧者的每一個決定,都是在特定情境下作出的選擇,無需以對錯來衡量。從來人都不是完美的,也不需要完美。照顧者需要的是空間去喘息、平台去傾訴,以及社會的理解與支持。現今科技可以提升照護效率,但無法取代人與人之間的情感連結。全因為照顧者的智慧,是在無數個深夜、無助與堅持中淬鍊而成,這是人工智能永遠無法模擬的深度。反之,筆者希望隨著不同的照顧者平台在社交媒體上建構起來,加上照顧者研究和政策的推進,照顧者也能建立照顧的信心與勇氣,去面對照顧道路上不同的困難與挑戰,築起一道道堅固、無堅不摧的堡壘,進一步讓「照顧者」成為一個有自我認同的身分、並獲社會認同及重視的家庭角色。

郭富城、梁詠琪、鮑起靜、許恩怡及譚耀文主演的電影《無名指》聚焦於罕見疾病患者及其照顧者的生活,導演孔令政在訪問中提到希望透過角色「鄧辭」一家人,傳遞一個重要訊息:我們不應輕易批判照顧者的決定

Add a comment ...

Add a comment ...

Comment

暫無回應