日本地震|日政府上調30年內南海海槽大地震發生機率至90%以上,籲民眾有備無患

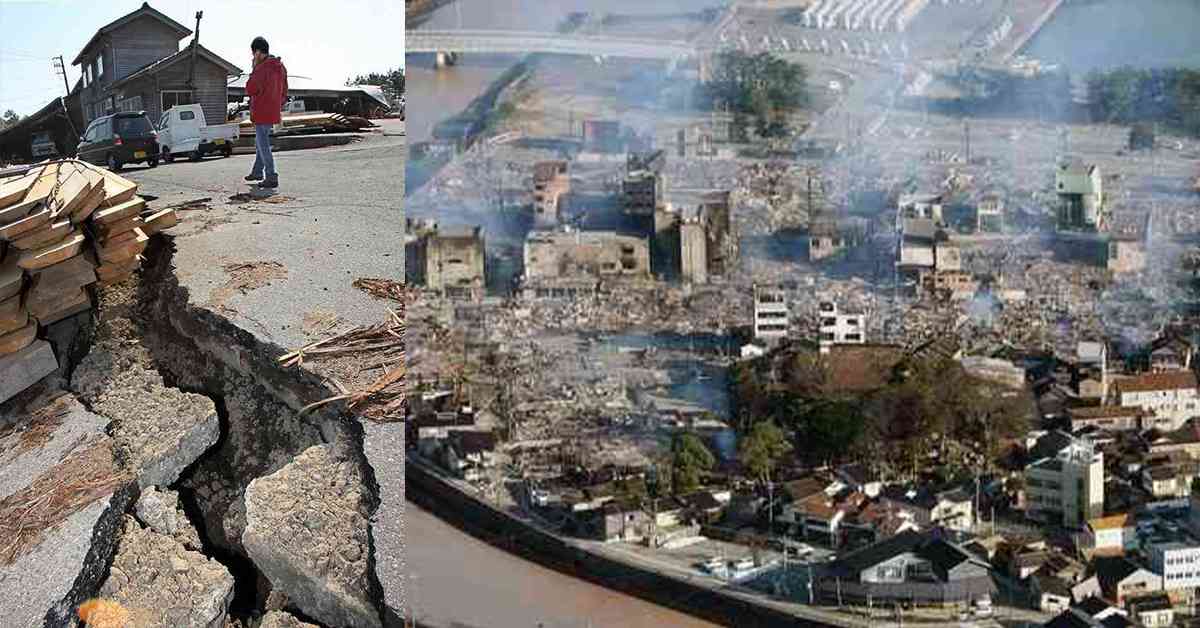

遊日注意!日本政府地震調查委員會於上周五(26日)公布最新評估,將南海海槽在未來30年內發生規模8至9級大地震的機率,從原先的「約80%」上修至「約60%至90%以上」。委員會強調,這並非地震危險性增加,而是考慮到歷史數據誤差與預測不確定性後,採用新計算方法的結果,並呼籲民眾地震隨時都可能發生,需有備無患。

據《共同網》報道,日本政府地震調查委員會委員長、東京大學名譽教授平田直,公布評估結果,鄭重呼籲民眾要隨時準備有可能發生地震,呼籲大家繼續保持警惕。名古屋大學教授鷺谷威也指出,機率的差異範圍其實反映了科學的極限,公眾不應過度糾結於具體數字,而是要理解巨大地震的無可避免,呼籲大眾保持警惕,有備無患。

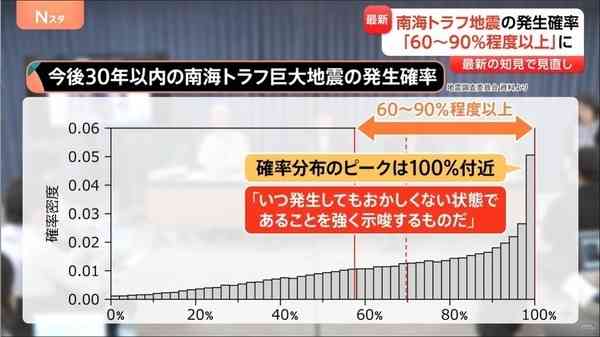

專家上調地震發生機率預測:最高90%以上

報道指,委員會解釋,在2013年的評估中,根據18世紀後三次地震導致的隆起量,預測30年內發生大地震的機率為「60%至70%」。隨著時間推移,發生機率本就會逐步上升,因此在2025年1月,機率被上調至「約80%」。本次最新研究發現室津港的隆起量數據存在誤差,在採用能憑藉有限數據進行推算的新方法計算後,結果顯示30年內的發生機率為「約60%至90%以上」。

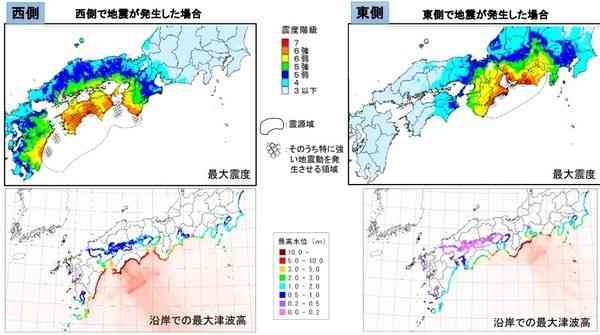

南海海槽位於日本南面海域,從本州靜岡縣駿河灣延伸至九州宮崎縣日向灘,全長約700公里,是菲律賓海板塊與歐亞板塊的交界處。由於板塊的持續俯衝,應力不斷累積,歷史上這裡每隔大約100至150年就會發生一次大規模地震。對上一次在該區域發生的大地震是1944年的「昭和東南海地震」和1946年的「昭和南海地震」,如今距離上次地震已過去約80年,意味著南海海槽再次發生巨大地震的風險正隨著時間的推移而顯著增加。

隨著日本發生地震次數愈來愈頻密,過往日本政府曾公佈不少關於地震消息的預測:

日本內閣府9月20日公布,一旦氣象廳發布「南海海槽地震臨時情報」達最高戒別的「巨大地震警戒」,日本逾52萬民眾,需提早1週進行避難。

南海海槽8級地震機率達8成 專家籲5地區勿前往

根據日本政府過去研究,由於南海海槽沿線,過去平均每100到150年,就會發生一次規模8到9級的強震,台灣中央氣象署地震中心前主任郭鎧紋,預計未來30年,南海海槽發生規模8級以上的地震,機率達有7到8成。而強震所引發的海嘯,有4個地區可能會在5分鐘內就出現,另一個地區則會在19分鐘就發生。

即睇日本地震5高危地方:

靜岡

和歌山

三重

高知

19分鐘內受海嘯波及:

宮崎縣

資料來源:台灣地震專家:郭鎧紋

富士山爆發與南海海槽大地震同時發生

日本地球科學專家、京都大學名譽教授鎌田浩毅曾出書,預言2030年至2040年之間,必定會發生南海海槽大地震,且這次大地震很有可能引發富士山噴發。他在書中提及,根據以往地震數據推斷,2035年左右最大機率發生。

鎌田浩毅預計,10年內將會發生黎克特制7級地震的地區包括10個主要地區:靜岡縣、愛知縣、三重縣、兵庫縣、和歌山縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣和宮崎縣,估計超過日本一半人口,約6800萬人將受到影響。

鎌田浩毅參考日本過往災難性火山爆發的情況,日本靜岡縣寶永火山曾在江戶時代爆發,當時橫濱的火山灰堆積深度達10厘米,東京的火山灰堆積亦深至5厘米,故此預計任何即將發生的火山爆發都會造成類似情況。他續指,一旦火山灰落在一座現代化城市,電力、自來水、煤氣等現代人生活的必需品都會全部被切斷,估計整個經濟將停擺,連同交通和通訊受阻,生活如同與回到江戶時代。根據日本內閣府和地震學家保守預計,若未來大型火山爆發連同南海海槽大地震同時發生,可能會造成國家至少2.5兆日圓損失。

港人外遊9大自救指南

1.善用求助電話號碼

2.下載地震防災app

3.保命3步驟(趴下、掩護、穩住)

4.盡量避開雜物較多的空間

5.身處升降機應按下所有楬層按鈕

6.切記關火、忌用火照明

7.身處戶外應逃往空曠地方

8.身處海邊應迅速向高處跑

9.被困切勿盲目呼救

資料來源:理工大學護理學院《地震自救手冊》、堡境事務處

地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」,包括若身處室內者應躲在堅固家具下,並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件;身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地;謹記勿從高處跳下,因這是地震災害造成傷亡的最要原因;而若被埋在瓦礫下不能掙扎,切忌大聲呼叫,應用敲擊聲或吹口哨求救;同時也應盡量遠離海岸,如遇地震或海嘯,須向高地逃走。

遇地震5招保命

● 躲到堅固家具下面

⚠ 遠離模擬或容易墜下的物件

● 遠離建築物、斜坡、架空電線等地方

● 勿從高處跳下

● 被埋在瓦礫中不能掙脫時

⚠ 勿大聲呼叫

☑ 應使用敲擊聲或吹口哨求救

● 盡量遠離海岸

⚠ 遇上地震或海嘯

☑ 須向高地逃走

資料來源:香港紅十字會

地震23項必備物品

以下為地震發生前必備的23項必需品。

水、食物、防災帽(災難頭套)、衣物(內衣)、雨具、無鞋帶運動鞋、手電筒、收音機、備用電池(手機充電器)、火柴(蠟燭)、急救用品、暖包、毛毯、手套、漱口用品、牙刷 ( 牙膏 )、毛巾、筆(筆記本)、口罩、消毒酒精、肥皂(洗手液)、濕紙巾、溫度計

資料來源:綜合資料來源、《讀賣新聞》

Add a comment ...

Add a comment ...

Comment

暫無回應