拔罐風險 │ 男子自家拔罐致癱瘓,中西醫警示8大高危位置

不少都市人近年著重養生,不時為身體「放血」排毒亦是養生的不二法門。內地一名男子因為長期腰背痛而自行在家拔罐,沒想到最後竟然導致下半身癱瘓。坊間有本港本港中西醫的一些訪問,也提及市民關於拔罐的風險和後期護理貼士等事項。

自行拔罐致下半身不遂

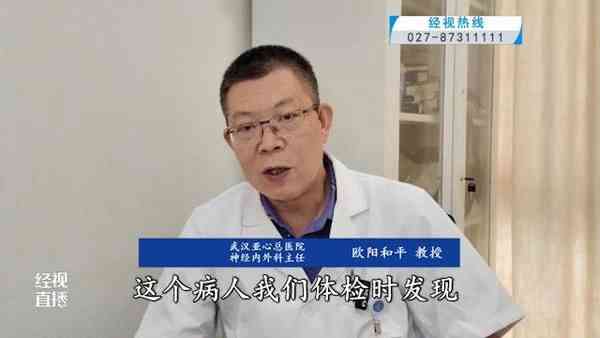

據《經視直播》報道,一名湖北省武漢市的陳先生長期腰背疼痛,故連續兩天請孫女協助在家自行拔罐,每次長達一小時以上。完成拔罐後,陳先生發現自己出現下肢無力症狀,腿部無法抬起。家人見狀立即將其送院。經過診斷後,確診脊髓損傷,下肢無力,下半身癱瘓。

拔罐危機|脊髓損傷與拔罐瘀斑位置吻合

武漢亞心總醫院神經內外科主任歐陽和平教授解釋,男子因過長時間進行拔罐,加上自行在家拔罐時,未有好好控制火罐的負壓值,導致皮下壓力過高,造成脊髓中的血管損傷,且下肢無力。醫療團隊隨後亦發現,陳先生脊髓受損區域與背部拔罐瘀斑位置完全吻合。

皮膚過度負壓可造成脊髓壓迫損傷

歐陽和平教授說明,拔罐不當很有可能導致脊髓損傷,因整個脊髓從腦幹延續下來,負責四肢甚至腹腔臟器的感覺和運動。如果在中間受到損傷,稱為橫斷性損傷,導致不同部位出現感覺和運動障礙。

醫生提醒:不可超過15分鐘

他續指,拔罐的核心原理是通過負壓使局部皮膚、皮下組織充血水腫。若在脊柱兩側拔罐且時間過長,如超過15至20分鐘,皮膚過度負壓會持續牽拉脊柱周圍肌肉、筋膜,甚至間接擠壓椎管空間,造成脊髓壓迫損傷。

● 操作時間:常規拔罐時間應為5至10分鐘,最長不超過15分鐘

● 專業操作:應由專業人員控制負壓值,避免壓力過高

● 就醫時機:一旦出現拔罐後肢體麻木、無力、感覺異常等症狀,必須第一時間就醫

● 治療黃金期:抓住6至8小時黃金治療期,可最大程度降低損傷後果

歐陽和平教授強調,雖然拔火罐具有一定的調理作用,但必須嚴格遵守操作規範,絕不可忽視其潛在風險,大眾避免自行操作。

中醫警告8位置不宜拔罐

香港中文大學中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑中醫師曾指出,拔罐是透過排氣形成負壓狀態,產生吸力將吸罐緊貼於皮膚表面,令局部位置收縮,提升組織恢復能力。然而,並非所有身體部位都適合拔罐。林醫師提醒,拔罐的操作存有一定風險,建議最好由中醫師操作,切勿在家自行拔罐。他指出有8大位置不可以做拔罐:

● 頸部

● 面部

● 腹部

● 乳房

● 胸前

● 腋下

● 大腿內側

● 近動脈位置

他解釋,這些部位或因皮膚較薄,或因接近重要器官與動脈,拔罐可能造成不必要的風險。而且在留罐時間、火力和控制等都有不少技巧。

留罐時間最多在15至30分鐘內,時間過長恐會造成起水泡或皮膚潰爛;拔罐時抽力過大,皮膚易受損出血;使用火罐時會用到酒精,如果沒有控制好酒精份量和角度,會灼傷皮膚。

對於拔罐頻率,林醫師不建議每日拔罐,每次相隔至少1至3日,待紅印消退後才能再次進行拔罐,讓皮膚有足夠時間恢復。

6類人士不宜拔罐 另有3類人慎用

再者,並非所有人士都適宜拔罐。林醫師指出,6類人士不宜拔罐,其他高危人士進行拔罐前,宜先向中醫師查詢。

● 局部有皮膚破潰或有皮膚病(如濕疹)的患者

● 血友病患者

● 皮下容易出血

● 年紀大

● 心臟病患者

● 孕婦

林醫師補充,剛剛扭傷,處於紅腫熱痛、嚴重水腫期的人士亦應慎用拔罐。

拔罐後出水泡處理三步曲

遇到拔罐後有可能出小水泡,林醫師指如出現上述情況無須過分擔心,但需要好好護理傷口。假如水泡大或情況嚴重,醫師會用含藥油布包裹傷口,每天換藥,有需要或配合補氣食療。

1. 用清水或生理鹽水清洗傷口

2. 再用經消毒的針灸針刺破水泡邊緣,放出液體

3. 最後用無菌紗布覆蓋便可;留意的是,刺破水泡後,小心別扯掉傷口表皮,可加快復元。

灼傷燙傷即時處理

本港皮膚科專科醫生胡惠福在一個訪問內,引用衛生署資料指出,灼傷的後果可大不少,輕則是皮外傷,嚴重可致命。他建議初步護理傷口可以循以下方法處理:

● 由於受傷部位或會腫脹,應即除去束縛性物件,如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等

● 用冷水浸或沖洗受傷部位最少10分鐘,以助降溫及減輕痛楚

● 勿用冰直接敷傷口,以免破壞細胞組織

● 如衣服與傷口黏在一起,便不要勉強除去黏在一起的衣服,以免撕破皮膚,增加受感染的危險

● 如有水泡,不要弄破,否則容易引致細菌感染

● 切勿用黏性敷料,如棉花或膠布等直接包裹傷口,以免敷料與傷口黏在一起

● 傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質,以免令傷口惡化

胡惠福醫生提醒,灼傷後要好好保護傷口,避免細菌感染,尤其是大面積的傷口。他建議,可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋,緊急時可用保鮮紙代替,如果燒傷及燙傷的情況嚴重,應盡快送傷者往醫院治理。

Add a comment ...

Add a comment ...