量子科學、針灸、《易經》|三十年中醫臨床體悟及醫案分享

三十載光陰,倏忽而過。我的手指撫過無數經絡,銀針起落間,見證了人體氣血流轉的奧妙。近年量子科學的進展,竟讓我這老中醫在古老的《易經》與現代的針灸間,看見了一條幽深卻明晰的道路。

記得初學針灸時,老師總說「刺之要,氣至而有效」。那時的我,雖能背誦「手如握虎,勢若擒龍」的口訣,卻難以真正理解「氣」為何物。直到在臨床上親見偏癱患者經針刺後逐漸恢復活動,慢性疼痛者眉頭舒展,我才開始思索:這無形之「氣」,究竟是甚麼?

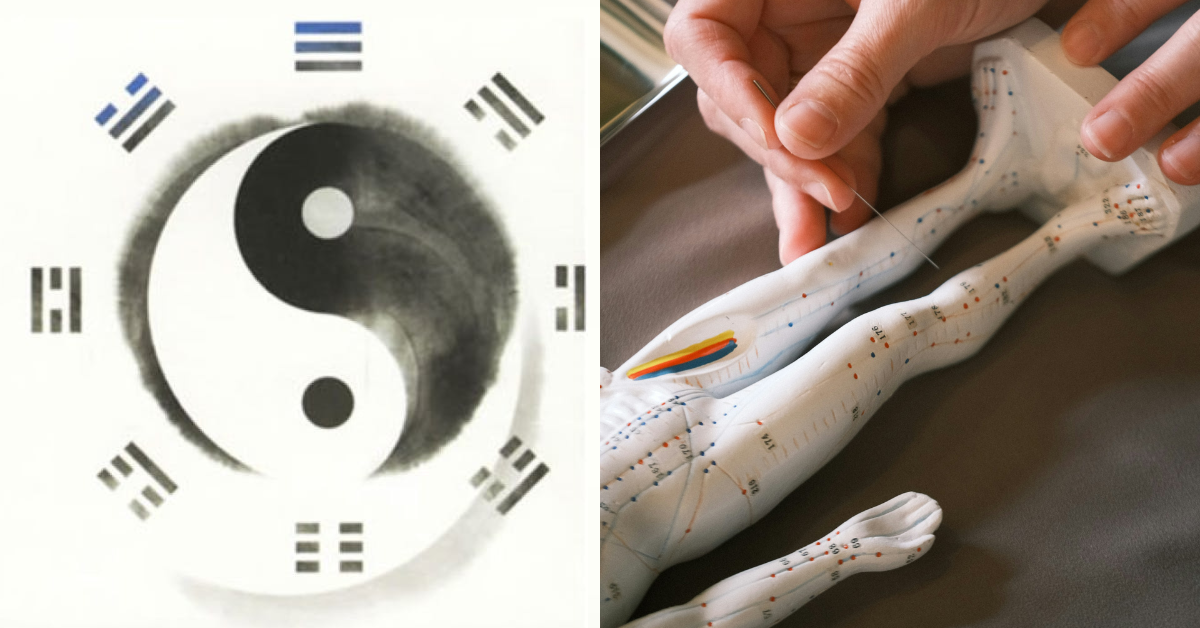

《易經》有云:「一陰一陽之謂道。」這不僅是哲學,更是對宇宙運行的深刻洞察。三千年前的先賢,已認識到萬物皆由兩種相對又相成的力量構成,彼此消長、轉化。在人體,這就是陰陽平衡;在經絡,這就是氣血運行的規律。

當代量子科學揭示,微觀粒子具有波粒二象性,既似實體,又如能量場;量子糾纏現象更顯示,兩個粒子即使相隔千里,仍能瞬間相互影響。這不正是《易經》「感而遂通」的現代詮釋嗎?我在臨床上觀察到,針刺某個穴位,其效應往往能傳導至遠處的臟腑,這種「遠端效應」長期被視為神秘,如今在量子層面找到了可能的解釋。

人體經絡系統,或許就是一種精微的量子能量網絡。針刺的作用,類似於在這個網絡中引入一個「量子信息」,通過糾纏與共振,調節整個系統的平衡。這解釋了為何針刺足三里能調理脾胃,針刺合谷能緩解頭痛——它們在經絡這個量子網絡中是相互關聯的。

更令人驚歎的是,《易經》六十四卦象,某種程度上可視為六十四種基本能量狀態的描述。我在治療不同體質的患者時發現,他們的經絡能量圖譜竟與某些卦象有對應關係。陰虛火旺者多見「離卦」之象,氣滯血瘀者常呈「艮卦」之態。通過針灸調整,隨著症狀改善,其能量狀態也會趨向平衡的「泰卦」或「既濟卦」。

記得曾治療一位頑固性失眠的教師,西藥效果不彰。我根據她的脈象和症狀,判斷為「心腎不交」——這正是《易經》中「未濟卦」的狀態。取心經神門、腎經太溪,輔以三陰交,意在溝通水火。治療到第五次,她欣喜地說:「二十年來第一次睡得這麼沉。」這不僅是穴位的作用,更是通過針灸引入了正確的「量子信息」,重建了身心的和諧振動。

量子科學還幫助我們理解「得氣」這一針灸核心體驗。當針尖到達正確深度與角度,醫者會感到「如魚吞鉤」的沉緊感,患者則有酸、麻、脹、重的特殊感覺。這或許是針尖與人體量子場產生了共振,引發了可感知的物理效應。

三十年臨床生涯讓我深信,中醫與現代醫學並非對立,而是從不同層面理解生命。《黃帝內經》說:「上古之人,其知道者,法於陰陽。」這「道」,在今天看來,或許就是宇宙運行的根本規律,在三千年前是《易經》的智慧,在今天是量子科學的探索,在我的針灸臨床中,是每一次治療時對生命流動的感知。

作為醫者,我們站在古今交匯處。當量子物理學家開始談論「宇宙是一首交響樂」時,我想起《易經》的「同聲相應,同氣相求」。針灸之道,或許就是在人體這微宇宙中,奏響和諧之音的藝術。這條路,我走了三十年,觸及門徑,但每一次銀針輕旋,都彷彿聽見古今智慧的交響,看見量子在經絡中舞蹈。

Add a comment ...

Add a comment ...

Comment

暫無回應