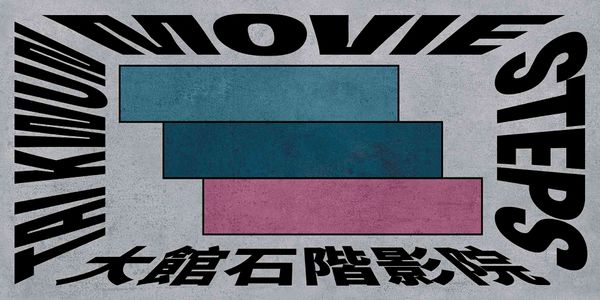

觸.動.記憶體驗館關注腦退化症|《女人四十》30年後照顧者角色引共鳴

關於腦退化症的電影,大家有沒有看過由許鞍華執導、蕭芳芳、喬宏及羅家英等主演的「女人四十」?這部電影獲得第15屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演、最佳編劇和最佳男、女主角六項大獎,是首部在香港電影金像獎實現大滿貫的電影。而這部電影雖然在1995年拍攝,但卻是給在安老服務工作和照顧者的一部腦退化症的教材。

電影講述蕭芳芳主演一位年屆四十的職業婦女「阿娥」,在奶奶意外過世後需要和兒子及丈夫一起照顧患上腦退化症的老爺的相處過程。在電影中,喬宏飾演的老爺年輕時是抗日空軍英雄,個性剛烈,他經常停留在戰時的回憶,會半夜三更在天台「打仗」、想「跳降落傘」、做成不少好笑但危險的情節。作為職業主婦的阿娥,嘗試代入老爺的角色,如示意他回家會告訴他要回去「防空洞」躲避,也在他晚上失禁時,會在當眼處貼上往洗手間方向的箭嘴,讓他自行到洗手間。阿娥亦不只一次因為家中老爺走失和出事,而需要放下工作去幫助他,甚至後來幫忙張羅日間中心,但亦因為老爺走失,中心因違反規例而要求他們退出。本身阿娥以為老爺是「大男人」我行我素性格,驅使他經常「好肚餓」,過分要求要隨時吃飯,又經常遊走街頭,拿走東西不付錢,阿娥到後來到醫院檢查才知道老爺患有腦退化症,這才改變了阿娥及家人對老爺的看法。

從《女人四十》看腦退化症及照顧者的角色

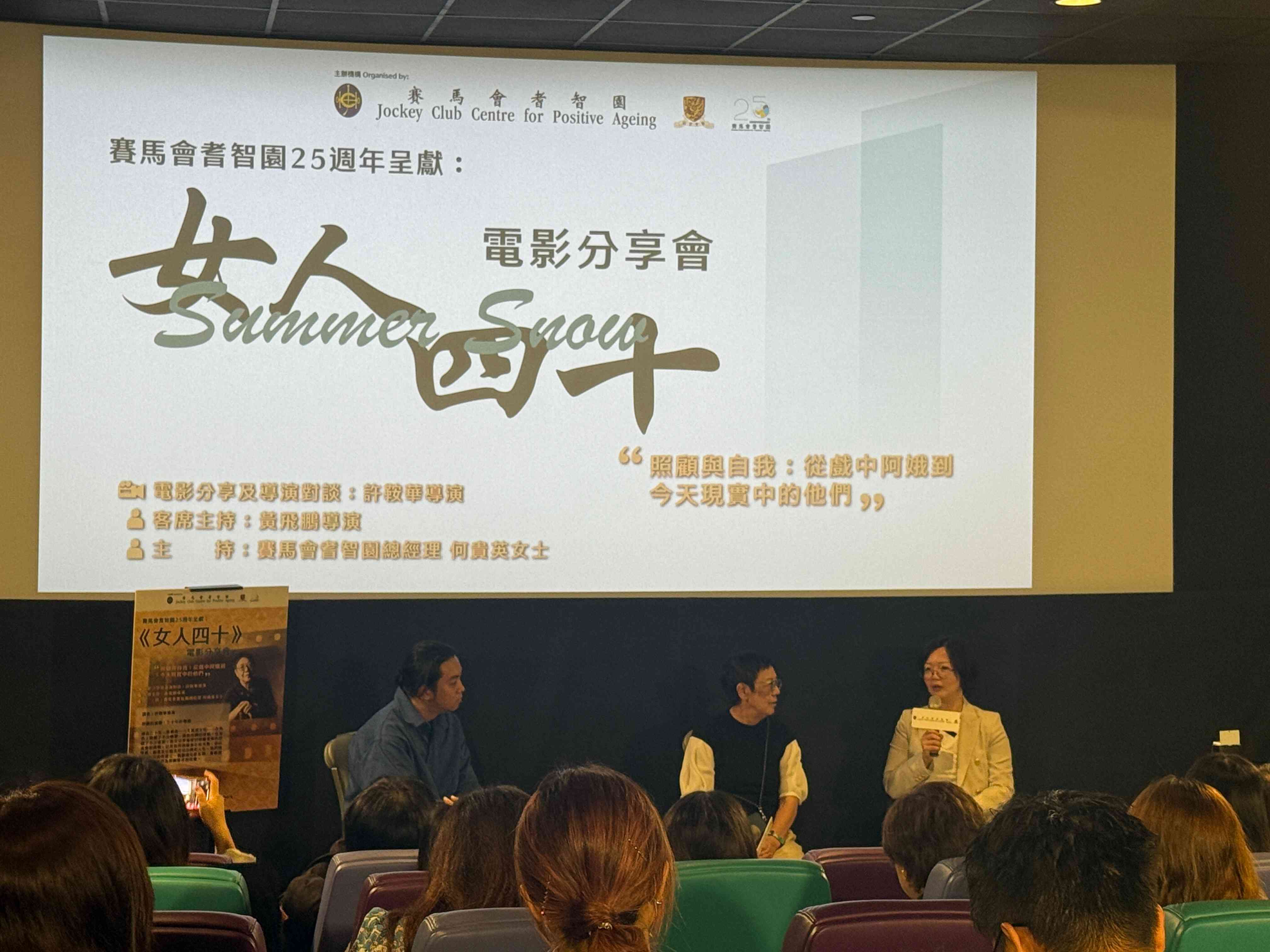

三十年過去,《女人四十》仍然是大家心目中的經典電影,而電影中有關腦退化症的情節更是患者家人面對的日常,筆者最近有機會參與賽馬會耆智園呈獻:《女人四十》電影分享會,有幸能夠重溫這部電影並與導演許鞍華深入對談。導演認為在30年前,大眾對腦退化症都缺乏認識,仍然稱腦退化症為「老人癡呆」,這種污名化令大眾對腦退化症患者存出很大的誤解。而當時媒體報導亦因認知不足而有所偏頗,如當有腦退化人士走失時,報導標題總會提到兒女不孝等責備字眼,全因當時社會對照顧者角色處境缺乏理解。

導演稱《女人四十》這套電影是以照顧者處境引起各界的關注和思考,希望觀眾被感動後會開始反思這個議題,但解決仍需要社會各界共同努力。筆者在電影會也對導演提問,問到她當時為甚麼設定主要照顧者的角色是落於媳婦身上而非其他家人,導演表示她刻意安排媳婦而非女兒來照顧老爺,是想增加照顧過程中的尷尬和不便,尤其在三十年前大男人主義盛行的時代。而羅冠蘭所飾演女兒的角色因為嫁到台北,面臨夫家對她回香港照顧父親的質疑,所以照顧責任自然落在兄長和兄嫂身上。電影展現了「女人四十」階段女性面臨的複雜處境,而事實上不少女性也在四十歲的時候成為了家庭照顧者,而家庭中照顧責任分配往往不均,通常由年長的長輩或未婚子女承擔主要責任。照顧者面對的困境,原來早已悄悄地引起大家的共鳴,令人不禁想起電影中夏萍飾演的霞姨對累透了的阿娥說:「你係佢隻船,你唔好沉啊!」三十年後的今天,仍深深地鼓勵著照顧者在照顧人之前,要先好好照顧自己。電影用幽默的喜劇,包裝著一個沉重的命題,卻能流露溫暖的質感,就如電影中蕭芳芳角色「阿娥」對於照顧的看法較為開放,認為許多問題應善用社會資源幫忙解決,而非把家人送入安老院被視為需要感到愧疚的決定。導演更認為理解疾病本身對於照顧腦退化人士至關重要,一旦理白了患者行為背後的動機,與患者溝通就會變得更為容易。

筆者最近有機會參與賽馬會耆智園呈獻:《女人四十》電影分享會,有幸能夠重溫這部電影並與導演許鞍華深入對談。

《女人四十》電影用幽默的喜劇,包裝著一個沉重的命題,卻能流露溫暖的質感,道出了女性照顧者在面對照顧腦退化症患者面對的考驗。

「觸.動.記憶體驗館」 與大眾踏上探索腦退化之旅

看畢電影後,筆者移師到耆智園25週年呈獻:「觸.動.記憶體驗館」,展板上寫著「觸」是指尖與神經元的私語,「動」是思緒在腦海中泛起的漣漪。這個展覽設有五個互動體驗區,包括「四葉絮語」、「我們的『腦人』城」、「最後的記憶」、「十四風險之匙」以及「銀色足印」,透過沉浸式體驗讓公眾深入瞭解腦退化症,學習大腦保健知識、探索大腦奧秘,同時學會守護腦退化人士的珍貴記憶,共同關注腦退化症。

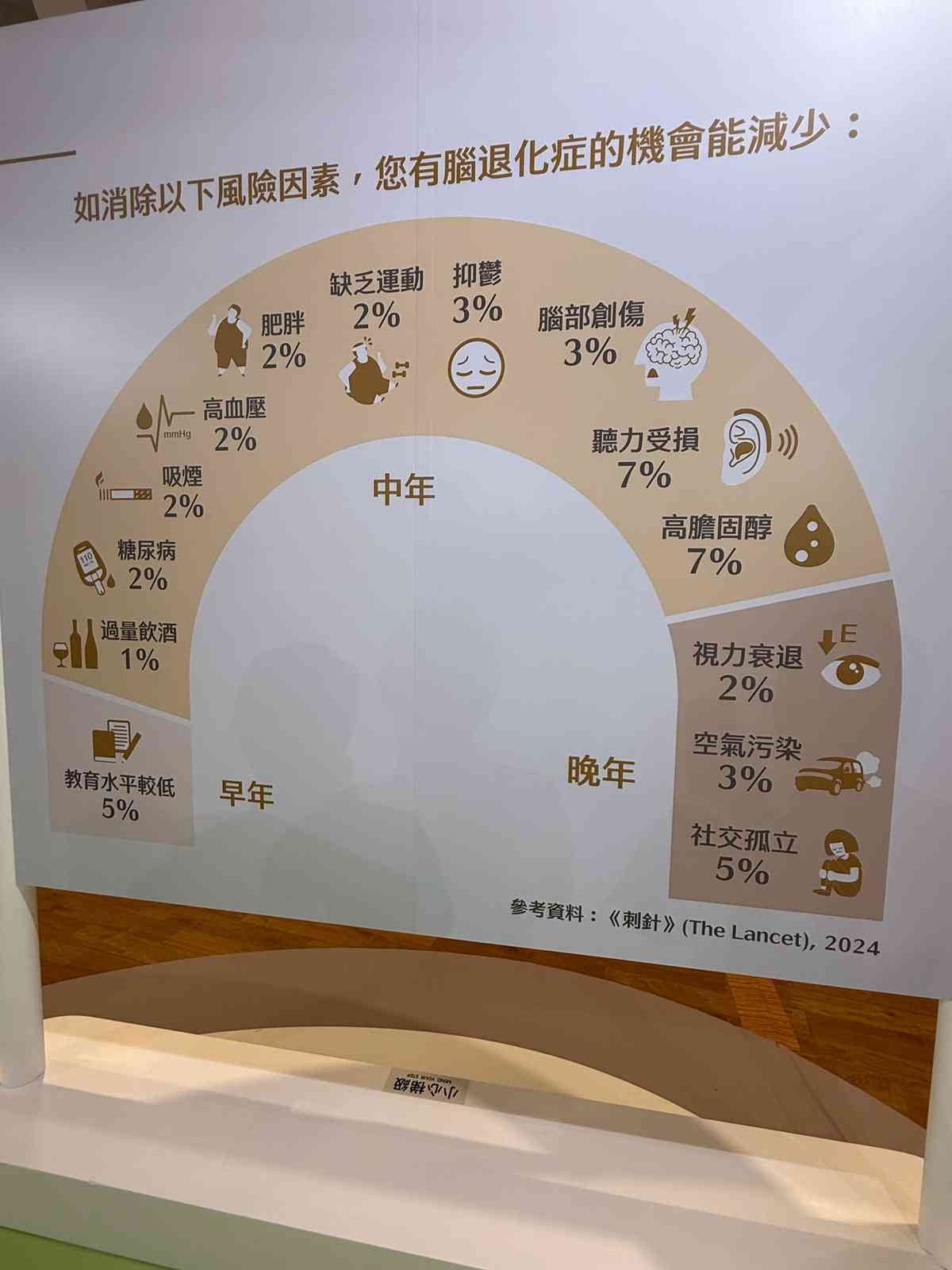

最令筆者印象深刻的是體驗區四:「十四風險之匙」。這個展覽特別邀請了本地插畫師麥東,以生動的插畫形式呈現14項與腦退化症相關的風險因素,將抽象概念具體化,使公眾更容易理解和掌握。此外,展區還設置了14個互動小裝置,進一步提升參與感,讓預防知識更貼近生活。這些風險因素的呈現基於2024年7月《刺針》(The Lancet)發表的報告,該報告指出,預計到2050年,全球腦退化症人數將比2019年增加近兩倍,達到1.53億人。報告還強調,若能消除這14項可改變的風險因素,包括聽力受損、高膽固醇、視力退化、抑鬱、社交孤立、教育水平低、高血壓、糖尿病、肥胖、缺乏運動、腦部創傷、過量飲酒、吸煙及空氣污染,全球近45%的腦退化症個案將有機會被預防或延遲出現。

筆者認為,距離《女人四十》上映30年,社會對「腦退化症」的資源和關注有了顯著增長。我們應該更具同理心,秉持以人為本的照顧理念,理解腦退化症人士的需求。例如,對於早期懷疑有輕度認知障礙或早期腦退化症的人士,我們應主動向專業團體和機構尋求幫助。最近賽馬會耆智園提供 「賽馬會『智康健』腦退化檢測及社區支援計劃」,由即日起至2026年11月為於社區居住的60歲或以上、懷疑有輕度認知障礙或早期腦退化症人士及其照顧者提供電子認知篩查、為符合資格的參加者提供診斷及最長十八個月診症、藥物費用資助及跟進服務;為因懷疑認知缺損而正在輪候專科診症的人士提供及早診斷和支援服務,包括身體檢查;為一年內發展成輕度認知障礙及早期腦退化症的人士提供及時的診斷後支援服務;以及為照顧者提供輔導支援及社區資源配對。( 賽馬會「智康健」腦退化檢測及社區支援計劃:(https://www.jccpa.org.hk/projects/dscs/ )

從《女人四十》電影到「觸.動.記憶體驗館」展覽不僅印證了數十年來腦退化症的發展,也揭示了未來人口老化的龐大趨勢。關注腦退化症需要各界的共同努力,讓社會更加包容,並提升對賽馬會耆智園25年來一直專注的「服務、培訓、研究」綜合照顧模式的了解。這不僅能為腦退化症人士提供優質的照顧,還能有效減輕照顧者的壓力。

筆者參與由耆智園25週年呈獻:觸.動.記憶體驗館,展覽透過輕鬆有趣的互動遊戲,讓社會大眾探索大腦奧秘,共同關注腦退化症。

體驗區四:「十四風險之匙」以生動的插畫形式呈現2024年7月《刺針》(The Lancet)提出的14項與腦退化症相關的風險因素。

Add a comment ...

Add a comment ...

Comment

暫無回應