17/10/2025

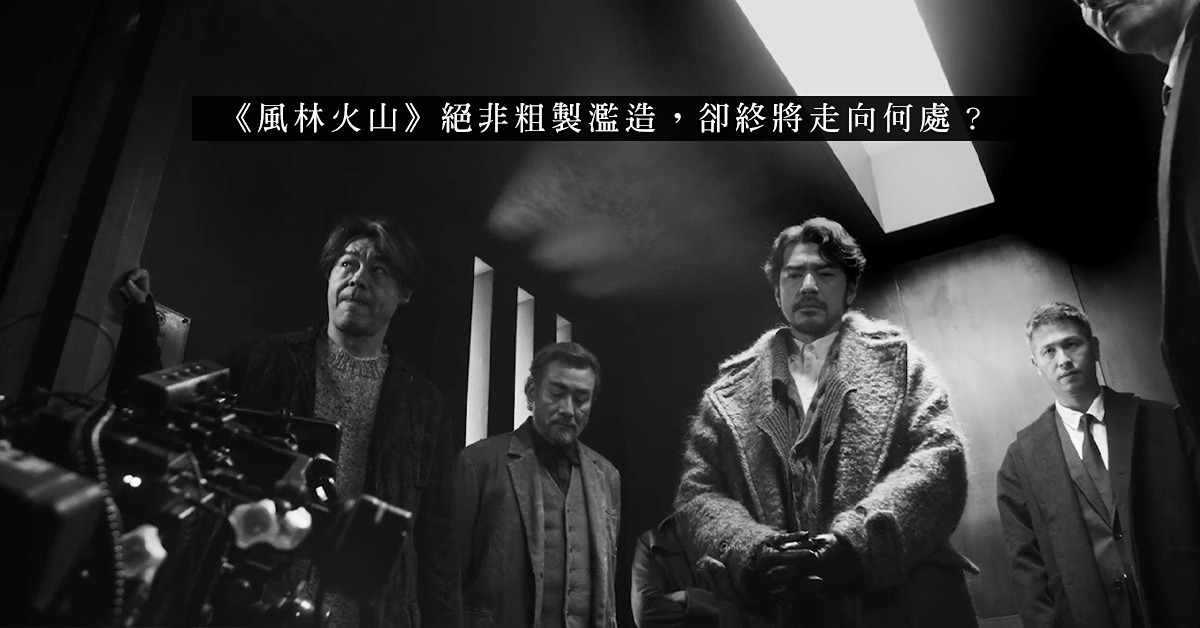

淺談《風林火山》:我們該怎樣判斷一套電影的成功?

作為觀眾,我們應該怎樣衡量和判斷一套電影的成功?

是天王天后級的演員 cast?高潮迭起的故事情節?意想不到的起承轉合?無比豐富的娛樂性?還是出色的拍攝/美指/服裝/剪接/宣傳?

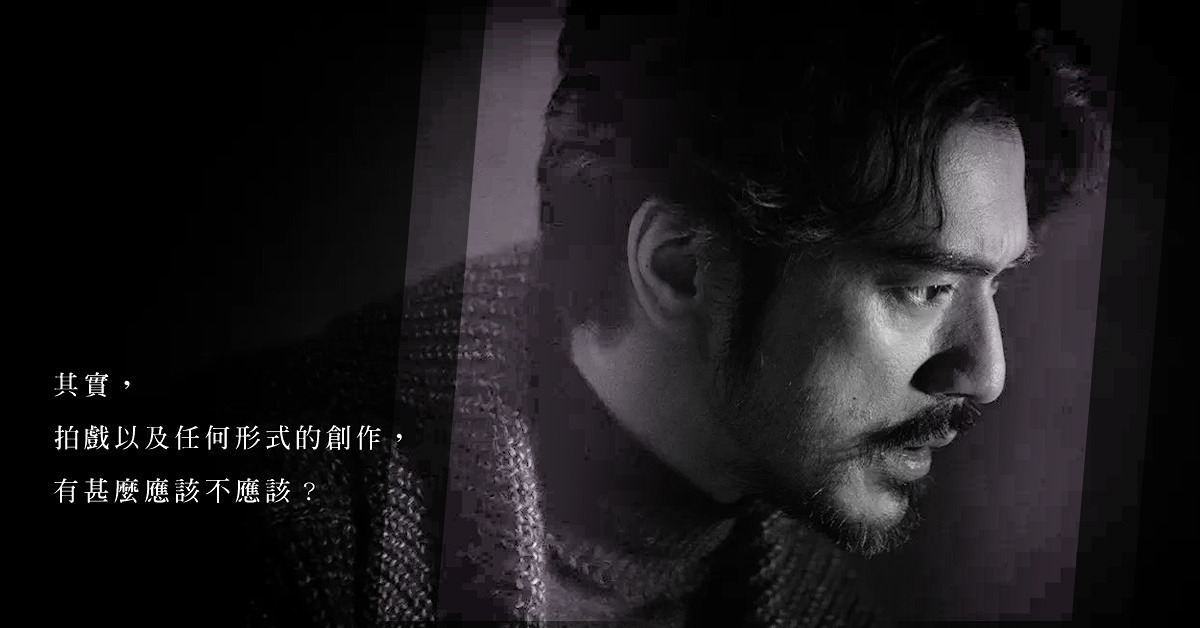

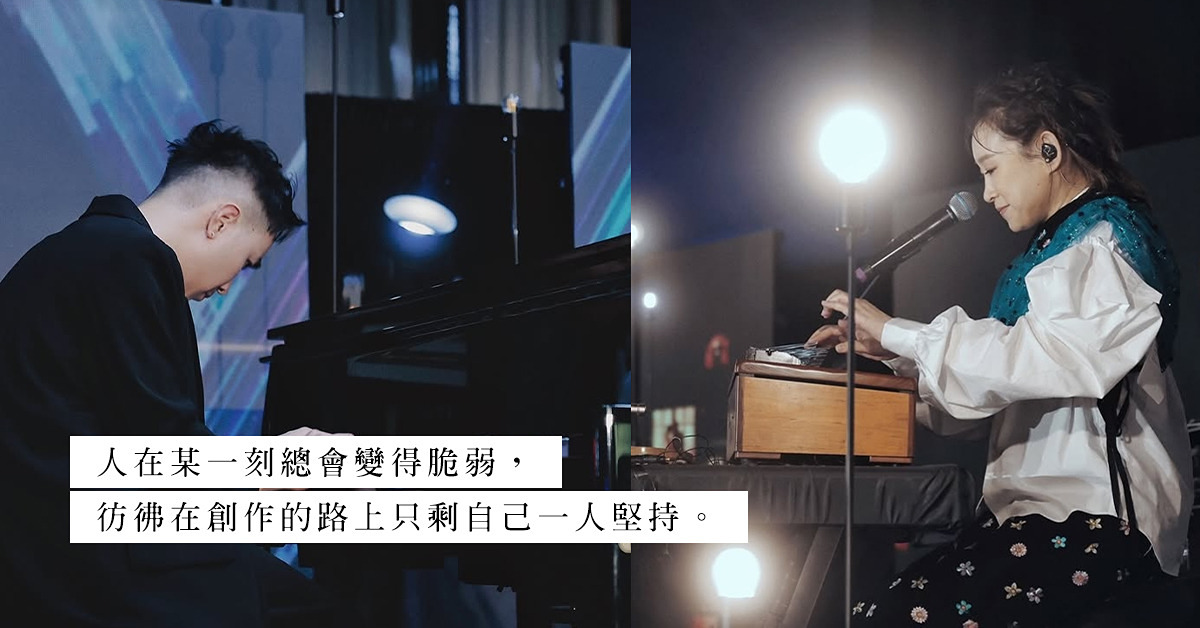

想說的是 Juno 麥浚龍的最新作品《風林火山》。

作為 80 後,我算是 Juno 的同代人,看著他由當年一個面目模糊的所謂「偶像派」歌手「麥浚龍」,發展至近年無論在個人時裝品牌以及電影均有破格表現的 one and only「Juno Mak」,我彷彿看見一個經過一沉百踩、千錘百鍊,然後一直依然故我,堅持「昂然踏著前路去」追趕理想的真漢子。

《風林火山》上映後,公眾對於電影的大量負評,對於關心香港電影文化的朋友,這是值得關注和探討的現象。

德國哲學家尼采曾說,人類的「自我表現」就是展現自己的力量,大略分可為以下三種方式:(一)贈與;(二)譏諷;(三)破壞。

在他而言,給予對方愛與憐惜,是展現自我力量的方式;同時,詆毁和傷害對方,也是展現自我能力的方式。

顯然地,絕大部份的香港「網民」選擇了後一種表達方式。

「見到純潔的盟誓遭惡意破壞

見到文化被當局封住了嘴巴

見到愚蠢(像博士)控制著聰慧

對這些都倦了,

我要離開這人間,

只是,我死了,要使我愛人孤單。」

—— 莎士比亞14行詩第66首

在藝術鑑賞的課中,我經常給學生的一個題目,就是嘗試以我們的日常觀看藝術的經驗,來幫助我們理解和分析其他類別的藝術,例如電影。

假設:如果 Juno 是一位藝術家,或《風林火山》是一幅畫,你會怎樣比喻和形容?

我想到同樣是喜歡探索「暗黑」主題的席勒(Egon Schiele)。

Source/ Schiele Museum

上世紀,有一位奧地利收藏家Serge Sabarsky,他曾經這樣形容席勒的畫作:…few artists need explanation less than Schiele... one can be overwhelmed by the starkness of the imagery or even shocked by it; but no explanation of a "message" is necessary, no analysis is required - the artist has said all he wants to say in his own clear language.(「在所有的藝術家中,席勒是屬於『最不需要解釋』的那一群 ⋯⋯ 人們或許會因為席勒畫中的直白意象而感到驚訝;但我們實在無需對其畫中「訊息」進行任何解釋,也不必進行分析。因為這位藝術家已經用他清晰的語言表達了一切。」)

看完 Juno 的《風林火山》,我也有類似同感。

當然,如果你是資深電影編劇或評論人(例如文雋先生),以專業的角度去分析電影甚至提出建議,也未嘗不可。

但作為一個普通觀眾,我納悶的是,香港人為可不可以放鬆一點(Why so serious?),把電影當作是一個只需花費幾十元港幣就可以盡情享受的超值娛樂?無論是來看 Juno 的另類電影美學,還是久違了的「男神」金城武,高圓圓的絕色之美,鮑姐爐火純青的演出 ⋯⋯ 怎說也是值回票價有餘吧?

請問香港人:生活的日常還不夠令人煩躁和不安嗎?

我們何時才會學懂與「人云亦云」的網絡生態保持清醒的距離?

我們何時才會學懂「獨立自主」去吸收不同的藝術,然後消化,然後轉化為自己的精神養分?

我們何時才會學懂管好自己的嘴巴,戒掉凡事 mean 到盡的 comment,多點為那些真心為本地藝術文化發展而不斷努力和作出貢獻的善人表達多點 appreciation?

假若 Juno 是一面鏡子,我想相比起《風林火山》,那些窮得只剩下詆毀和傷害的劣質「網民」,才是我們最需要警惕和批評的對象吧。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好