21/08/2025

展覽「Moore’s Visions. More Revisions.」:整理逐漸消逝的赤裸角落

林靖風 Cyrus Lamprecht

林靖風 Cyrus Lamprecht

荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士,曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體(雕塑、裝置、表演及攝影)作品,創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

Instagram:@cyrus_lamprecht夢囈之上

隔週四更新

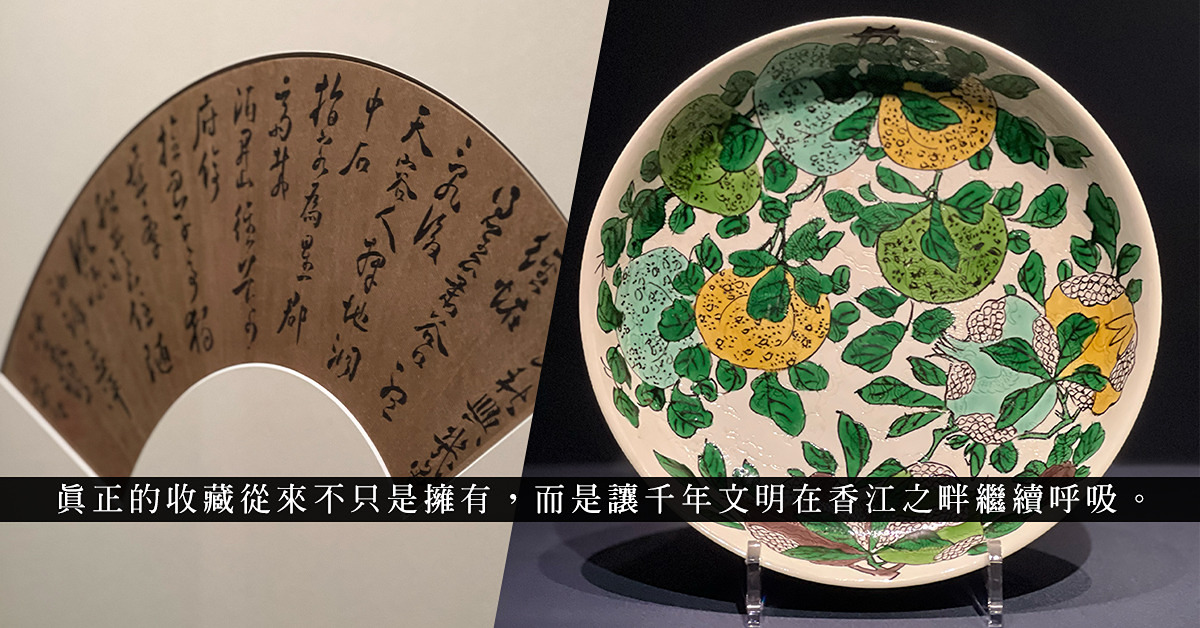

藝術家Henry Moore的作品,在我英國求學生涯中,佔據了一個帶有情感與記憶的位置。還記得第一次的戶外學習活動,就是前往Yorkshire Sculpture Park,從而認識到眾多的雕塑家,如Barbara Hepworth、Henry Moore及Andy Goldsworthy等,及後我亦曾帶著從香港遠道而來的摯友,到公園參觀了一整天。

在一段維持了四年的愛情裏,其中有一年的時間,我每星期都需要經由Leeds轉乘火車,才可以抵達對方所居住的城市。對於Leeds的記憶,大多都與Henry Moore Institute有關,在那裏深入認識到藝術家一些較為私密而少見的畫作和書信。後期搬到倫敦時,已經可以大致分辨出街上的雕塑所屬的時期和系列。Moore的作品總是充滿愛和人性,以抽象而細膩的線條,描繪人在脆弱時所展現的姿態。

回到香港以後,我開始從事策展工作,重點放在本地藝術家的創作與發展上。自身在英國與香港之間的經歷,彷彿在回應由策展人林志恒為英國文化協會「書店畫廊」策劃的展覽「Moore’s Visions. More Revisions.」。展覽透過七幅Moore的版畫作品,以及四位當代藝術家石家豪、智海、廖雯與鄭波的創作,從身體、空間、情感與自然出發,以自身獨有的視角回應生活中的日常細節。

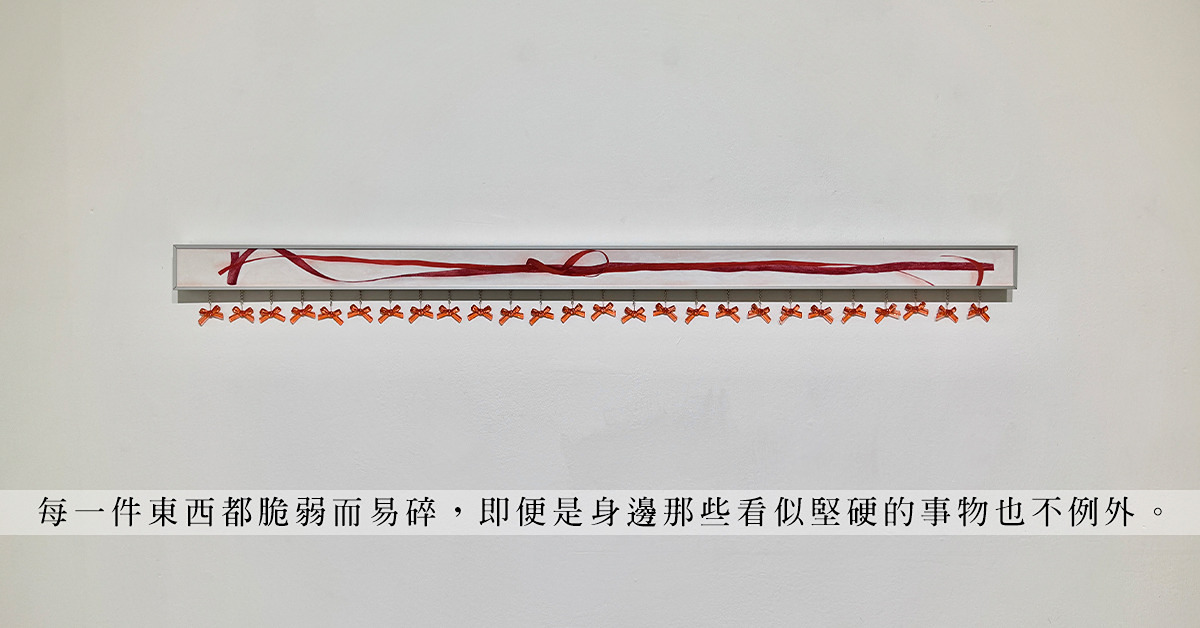

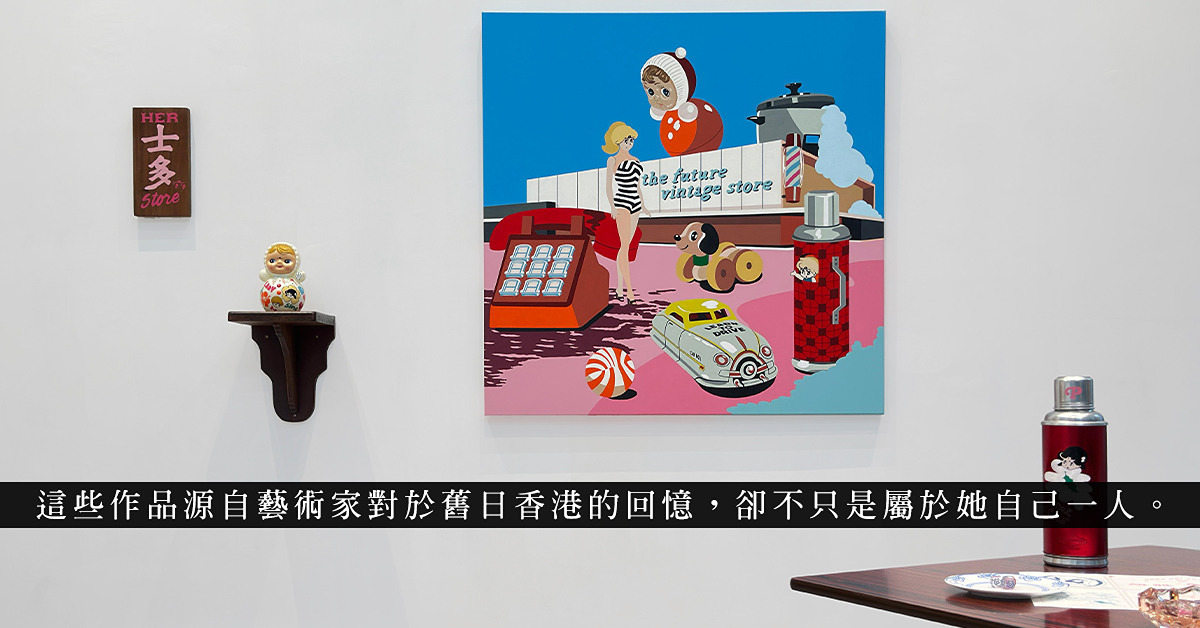

石家豪以工筆畫擬人化香港摩天大樓,在《功夫大廈系列》中注入女性形象與武術姿態,同時亦呼應在英國文化協會館外可見的中銀大廈,映照出每一個人的城市身分;智海在《圖書館》漫畫選段中營造超現實的心理場景,連結雕塑與情感之間的關係;廖雯則以雕塑《愛》探索親密關係和身體的脆弱性;而鄭波則透過一組七幅現場植物素描《格竹》,思考人類與非人類之間的共生關係。Moore與來自香港及台北藝術家之間的對話,讓我重溫在英國生活的時光,整理著逐漸消逝的赤裸角落。

Moore’s Visions. More Revisions.

日期:2025年6月3日至10月5日

時間:周一至周日(10:00—19:00)

地點:香港金鐘法院道三號地下 英國文化協會「書店畫廊」

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽