11/08/2025

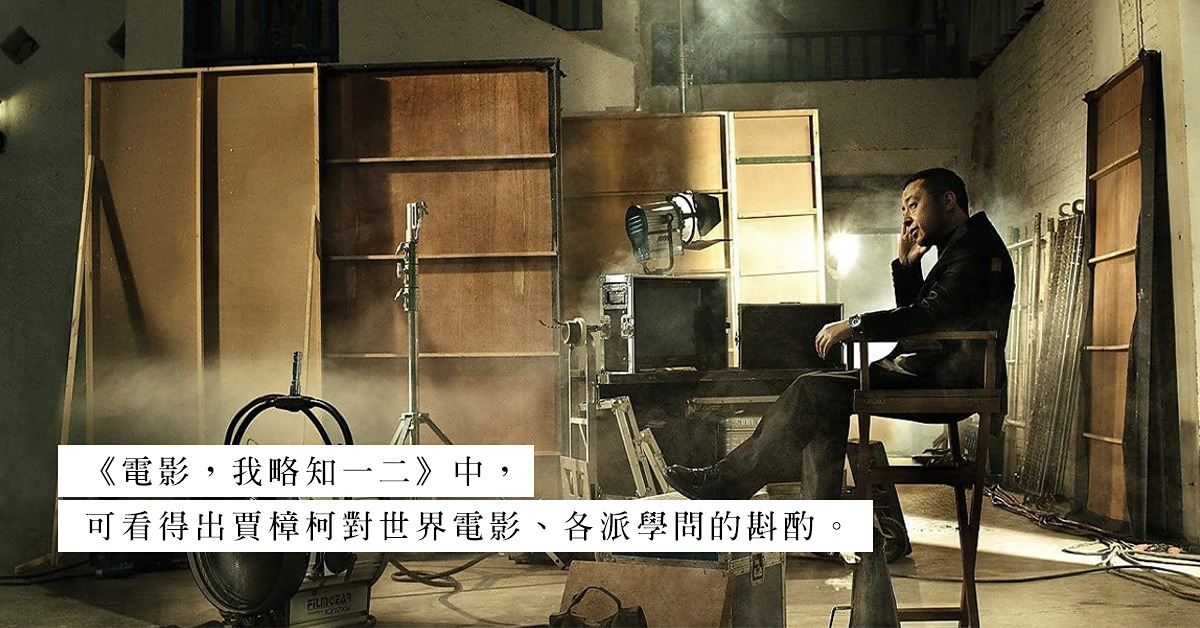

讀名導賈樟柯《電影,我略知一二》:比純理論更通透的電影學習筆記

朱相楠

朱相楠

大學生媒體導師、港大碩士同學會論文實習計劃得獎人,受多項政商界獎學金、實習項目等支援。中學時期開始自由撰稿,獲邀出席各大電影首映。高中起參與影視前期構思,着力開發原創劇本。後來躋身電影學院,創作涉獵劇情片、實驗影像、人工智能特效與現代詩等範疇。執導作品包括《愛情陌影》、《抵達之謎》、《破碎而燦爛的一切》。

Instagram:@william__6223

逢周一更新

電影寓言

逢周一更新

名導賈樟柯來港出席ifva(獨立短片及影像媒體節)重啟儀式,卻不被辨認或表彰,汗顏的大有人在。但為了排場的疏失發聲,只是一時盛勢凌人。其實賈樟柯確有冷門作品,之於本地,肯定不是談他蜚聲國際的電影。他去年的著作《電影,我略知一二》才是小眾,卻知性而豐潤,拿來啟蒙,絕不失禮。

《電影,我略知一二》命名得謙卑,實際上也言簡意賅,理論和創作經歷佔半,看得出賈樟柯對世界電影、各派學問的斟酌。如他所述,馬田史高西斯 (Martin Scorsese)剪輯《紐約風雲》(Gangs of New York)期間,回到電影史,翻閱蘇聯蒙太奇(艾森斯坦)的原理。雖然兩者作風不盡相同,但史高西斯也需要些依據,思考決策的用意。這種借鑒後的判斷,套用於讀者,也有助認清當代的電影哪裏好看,又何以缺失。

《紐約風雲》是史高西斯拿手的黑幫題材,角逐當年奧斯卡九項大獎。(電影劇照)

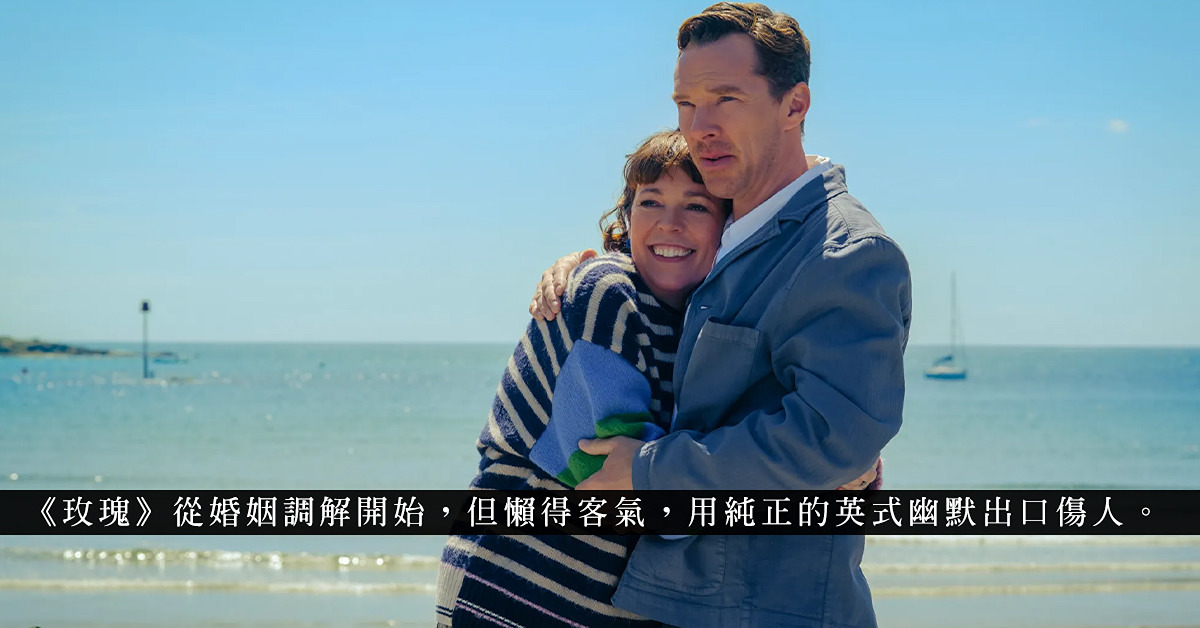

淺談一例,時下影評以「餘韻」來定奪電影好壞,讀者囫圇吞棗,留下印象,只要看完忘不了,就是餘韻。但為甚麼忘不了?還是含糊。賈樟柯引用安德烈巴贊(André Bazin),解釋「餘韻」即「空洞」。電影要留白,觀眾才有餘地投放思緒、揣測角色私欲,趣味便悠長。所以有些作品,過程精彩,完整度過人,卻難論經典。近來許多不俗的電影,都保有這方面的遺憾。

譬如《長安的荔枝》,底層主角被嫁禍後,在不近人情的時限下,送朝廷鮮荔枝,驚險闖關。整場佈局做足盤算,倒數搶命,肯定緊湊。人物從市井被牽引到官府,展現弧光。台詞與情節的遞進中,正反派的心機坦蕩。但這般透明的安排,令觀眾看得精彩之餘,所剩無幾。另一種是結局才洩氣,如《大風殺》顛倒黑澤明《七俠四義》(Seven Samurai),拍荒原中警察亂鬥悍匪,場面俐落。然而也許是過審的難處,以黑白畫面的同袍告別收尾,實在畫蛇添足。讓觀眾沉澱感情,懷想犧牲伴隨的哀愁,豈不是更荒涼?反觀《神探》結局的妙筆,眾人互相殘殺,何家安(安志傑 飾)倖存後替屍體換槍,竄改真相。導演沒有切回警署,呈現後續,觀眾唯有無形中拼湊安志杰竄改的真相。所謂想像空間,便於落幕時滋長。

《長安的荔枝》緊張明快,卻罕有神秘感。(電影劇照)

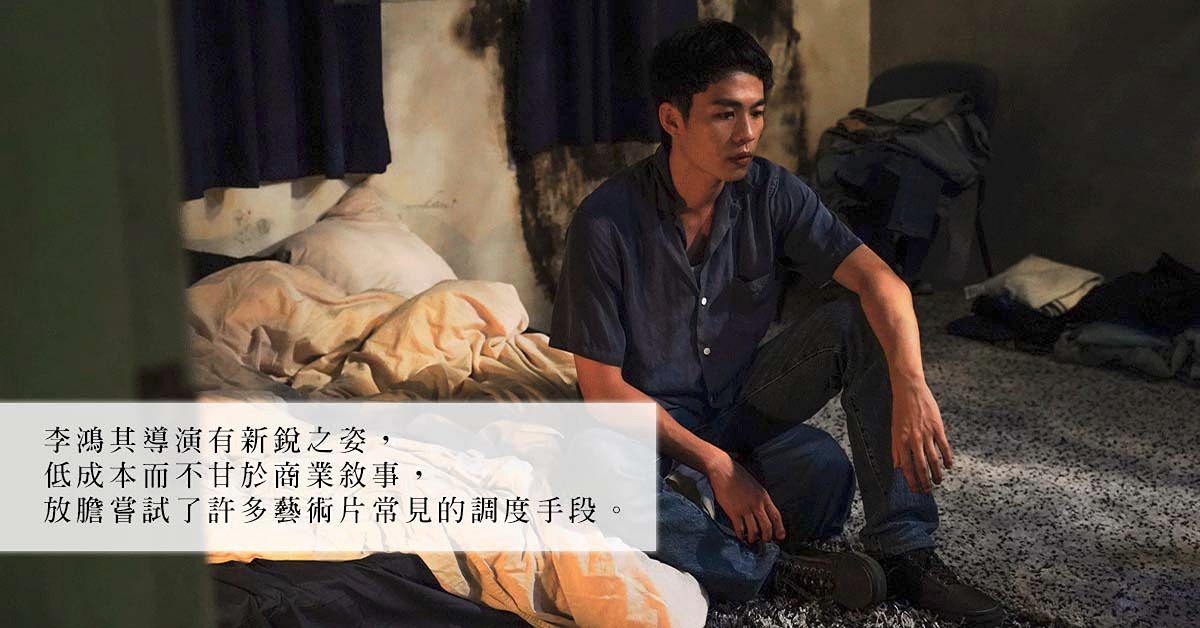

《略知一二》一書同時花了篇幅,強調作者電影不是一種類型,可以是腔調獨創,涉及不同類型。但分類與奠定主題前,繞不開劇本。編劇方面的習性,賈樟柯也現身說法。他單獨寫作,傾向省略大綱,一場一場發展出人物、形成敘事、歸納為結構,這並非工業化的常規。以香港為例,一般是按著某個統領的概念,或分場大綱,階段性構思後續稿。當然港產片已不算嚴謹,否則「飛紙仔」(即興寫)不會那麼馳名。

前一種方式,賈樟柯慣用毫不意外。始終他的電影大多生活化。比起通俗或片廠化的電影,更追求現實色彩的個人思緒。且看其他名片,《春光乍洩》拍戀人撕扯,終點未明,到《柏德遜》(Paterson)刻劃日常詩意,隱去高潮,雖然未必同樣是下筆即劇本,但這種由導演唯一推許,自動自覺讓人物交織、感情蔓延,不失是解放常規敘事的祕方。至於後者集中獻策,對尋求大眾共識的電影,是首輪把關。太多業餘劇本,如吳煒倫(《毒舌大狀》導演)所言:「你好歹也告訴我是兵捉賊?」尤其集體娛樂的電影,若自我沉溺,毫無框架,確實風險太大。以開會的形式,再三商榷。有人共鳴,更有信心面世。

《柏德遜》是占渣木殊(Jim Jarmusch)近年代表作之一,描繪熱愛寫詩的巴士司機,將世界演變為意象,平凡而不朽。(電影劇照)

另外,論及視覺風格,賈樟柯也勸喻讀者,要警惕很美的電影。從《藝術學院1994》那輩的美院青年已開始談美, 當有些畫面,無論是流動與否,只要光感強烈,人物或風景秀麗,是早被公認的唯美。但電影不是唯美產物,是展現世界,世界豐富並非均質。許多晃動鏡頭搭以粗糙畫面的寫實電影,鏡頭不如廠拍或主流電影花樣多,並不代表電影理念粗糙。那屬於導演立意,要製造臨場感,強調混亂現實中的細節。陳果、婁燁前期都有意無意(不排除是經費受限,誤打誤撞),充滿這種形式的表達。同一規律,別因為畫面上的壯麗,甚至延伸到技術上的出彩,而忽視了電影生命力充沛,甚或不濟的一面。

長篇動畫《藝術學院1994》由劉健執導,於柏林影展參賽後今年公映,描述了90年代美術系學生在理想與世俗之間浮沉。(電影劇照)

拿賈樟柯也參演、管虎的新作《狗鎮》來說,攝影非常稱職,也吻合敘事。全片深焦拍攝,令本來荒蕪的戈壁小鎮更顯空曠,將假釋歸來的二郎(彭于晏 飾)以遠景貫徹,糾纏於仇家與流浪狗之間,令他渺小而孤獨。採光、構圖、鏡頭語言都極為精準,為二郎的蒼涼加持。美學上,肯定不淺。但掩蓋不了《狗鎮》略為重複第六代導演 的固有模式,仍以邊緣人的顛沛,帶過社會變遷期間的人性敗露。女性角色(佟麗婭 飾)更相當扁平,救起出車禍的二郎後便充當調劑。寥寥幾幕中,兩人的曖昧若有若無,淪為主流遐想下兩性走近,醞釀情愫。這些陳舊之處,就算《狗鎮》拍得多美妙,也難以勾銷。

管虎以《狗鎮》回歸現實題材創作,榮獲康城電影節一種注目單元最佳影片。(電影劇照)

當然拍電影、看電影的步驟太多,縱使《略知一二》只是白描,但糅合了經驗之談,比純理論更通透。賈樟柯這次來港沒有多言,但本書可以充當大師班,濃縮講學。稍有閱讀習慣,能一個下午讀完。再次走進戲院,想必煥然一新。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽