29/10/2025

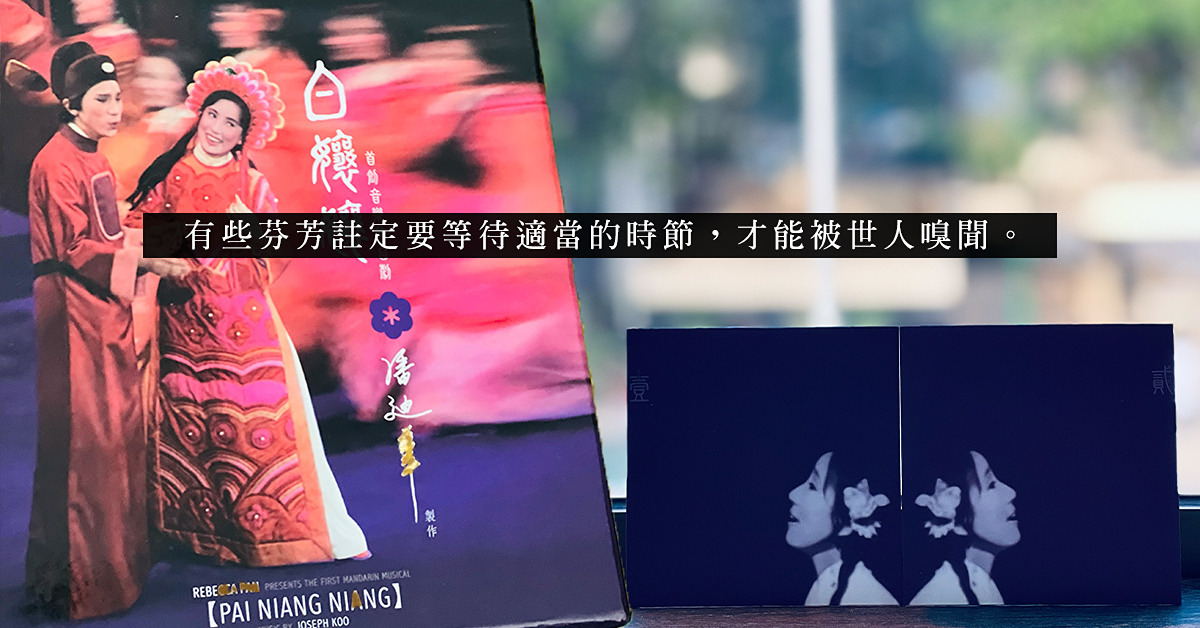

遲桂為誰開:記潘迪華《白孃孃》軼聞

Alex Lai

Alex Lai

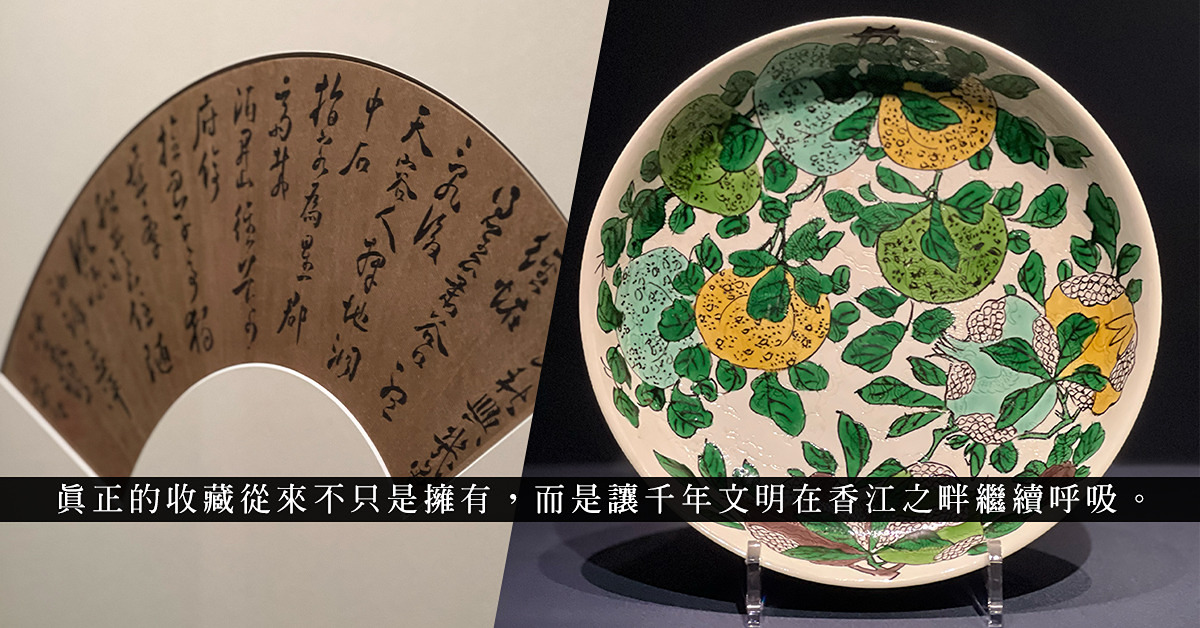

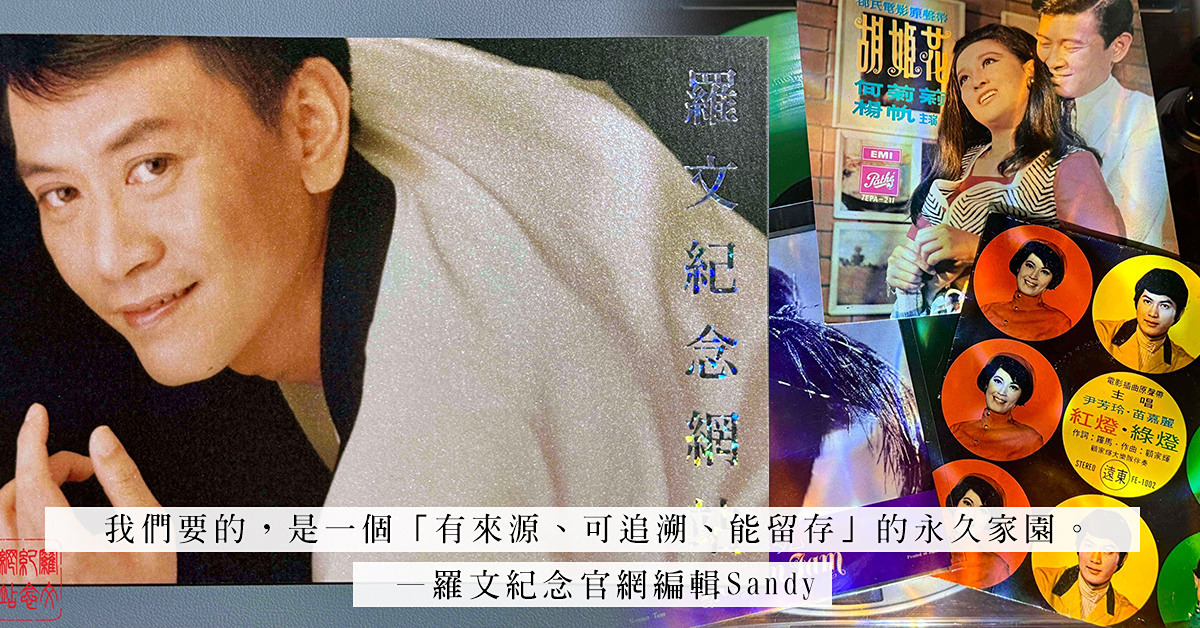

前半生為傳媒人,曾於多本中外雜誌刊物、蘇富比及新世界集團供職,過去十年涉足水墨文化推廣、策展與輔導治療,唯難改囤積居奇,及蒐集香港文化事物習慣,持續學習「斷捨離」,琢磨「收」與「藏」的故事。

IG: @alexsklai

香港‧寶‧藏

逢周三更新

那晚在中國會看拉麵表演,師傅將麵糰左拉右撥,最後竟甩成繩索般跳躍飛舞。座中洋人看得目不轉睛,我卻莫名莞爾——這般將尋常食材化作藝術的執著,多像某個消逝的夢。

翌日在高先戲院,終看到黃翠華導演的《白孃孃:一朶遲桂花》。黑暗中,84歲、93歲的潘迪華在銀幕上細數往事,聲音仍帶著那份特有的倔強。忽然明白,過去五十年來,她為何總在茶餘飯後欲言又止地提起《白孃孃》,原來那是她心頭一道結了痂又反覆揭開的傷痕。

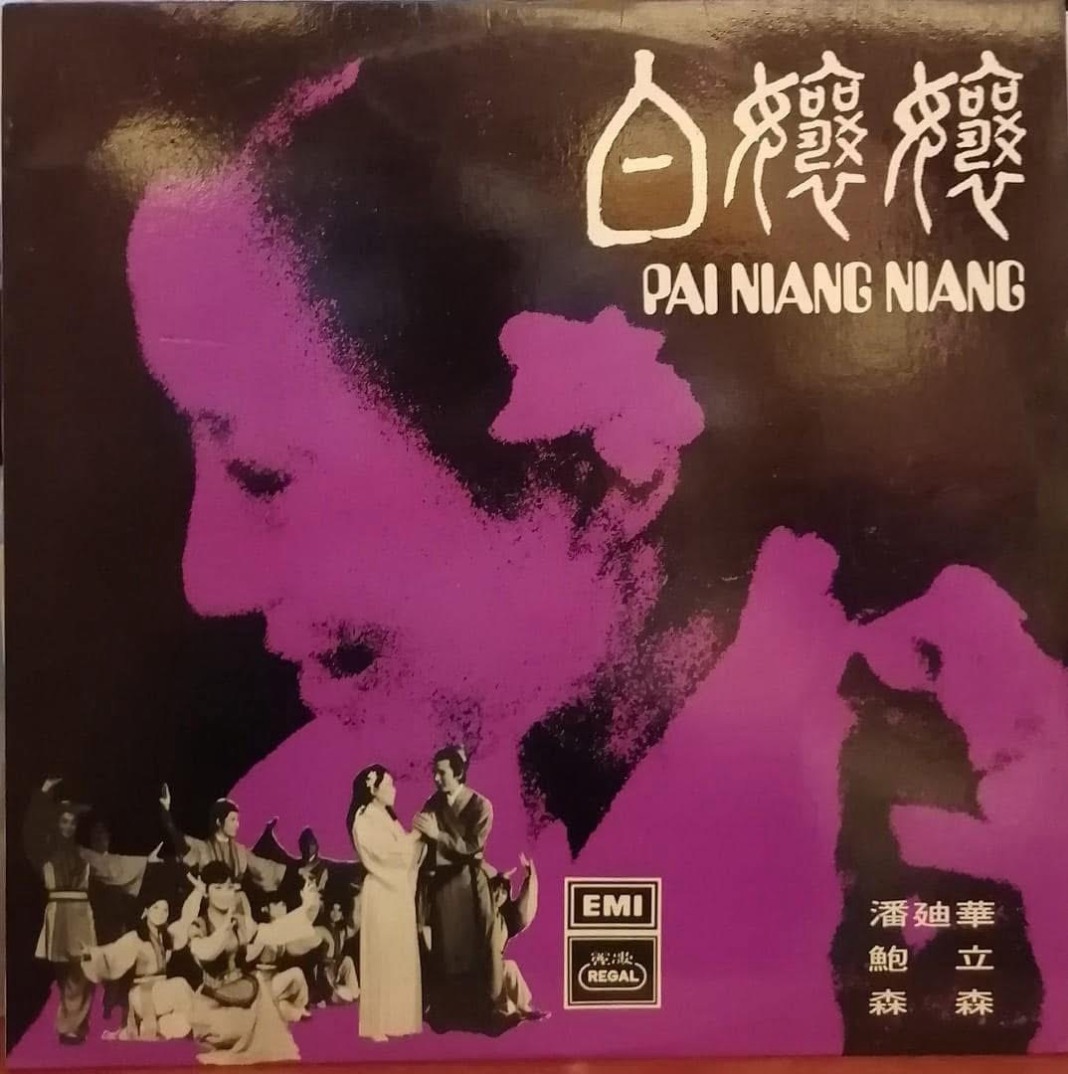

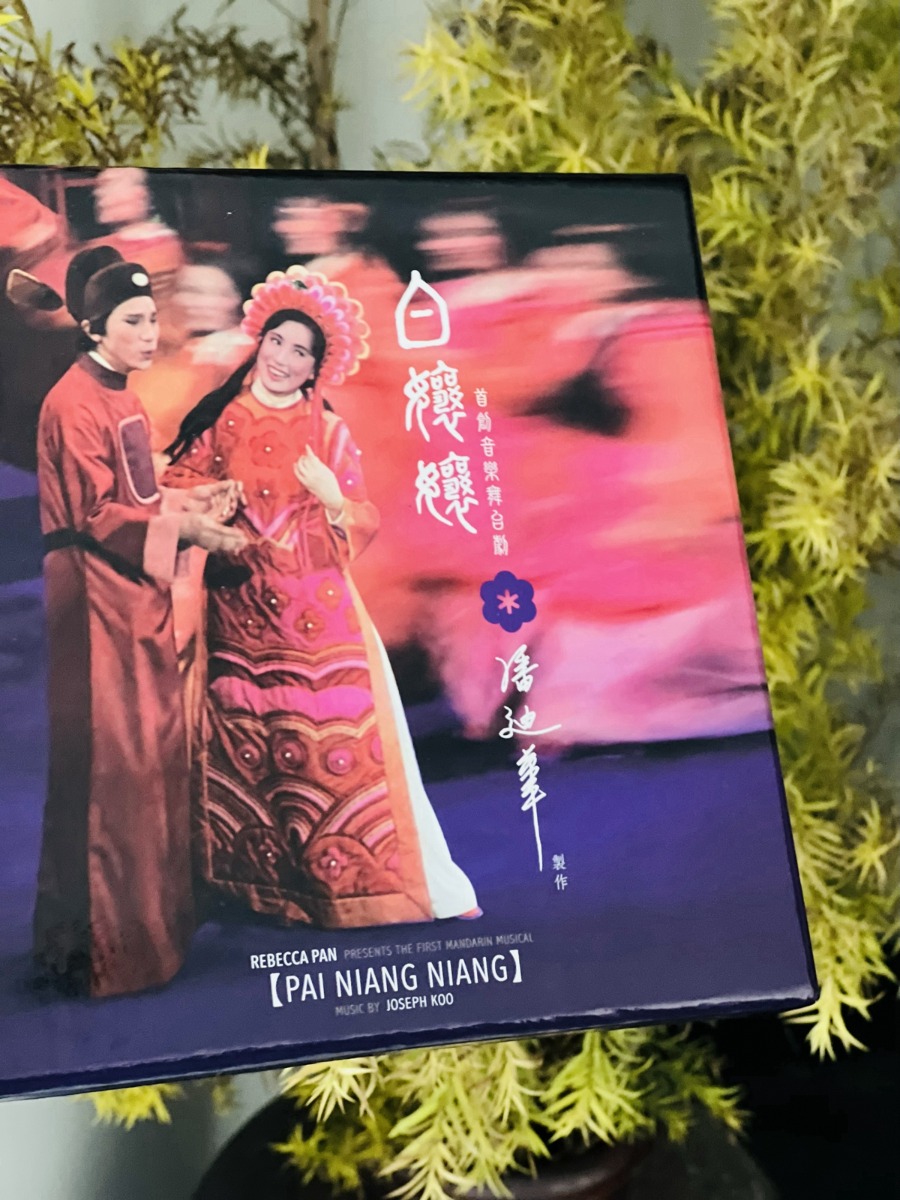

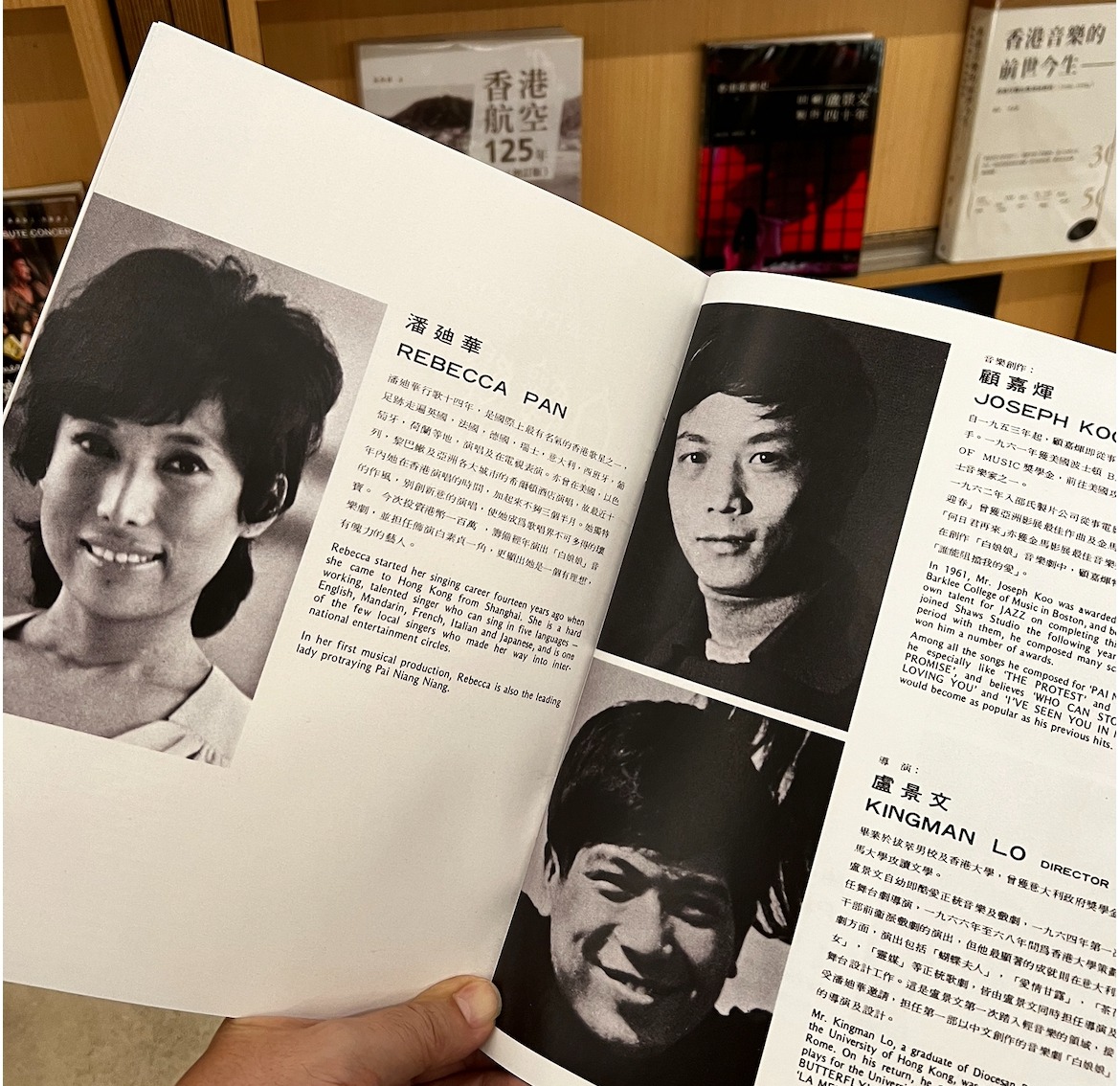

1972年的香港,正處於蛻變的十字路口。維多利亞港兩岸起重機林立,紡織廠燈火通明,難民與移民在這彈丸之地編織著致富傳奇。那是個粵語片產量開始銳減,電視機逐漸普及的年代——無線電視開播甫五年,《歡樂今宵》已成為庶民日常。就在這中西文化劇烈碰撞的時空,潘姐姐傾盡家財,在披頭四樂隊曾經親臨演出的樂宮戲院,推出首部華語音樂劇《白孃孃》。

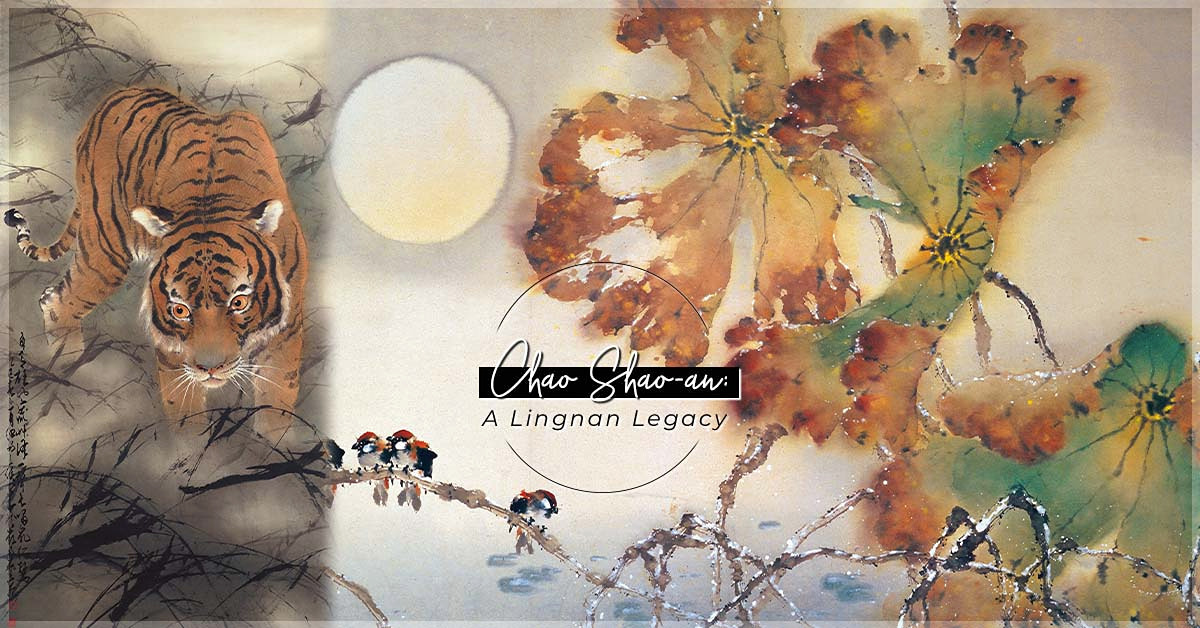

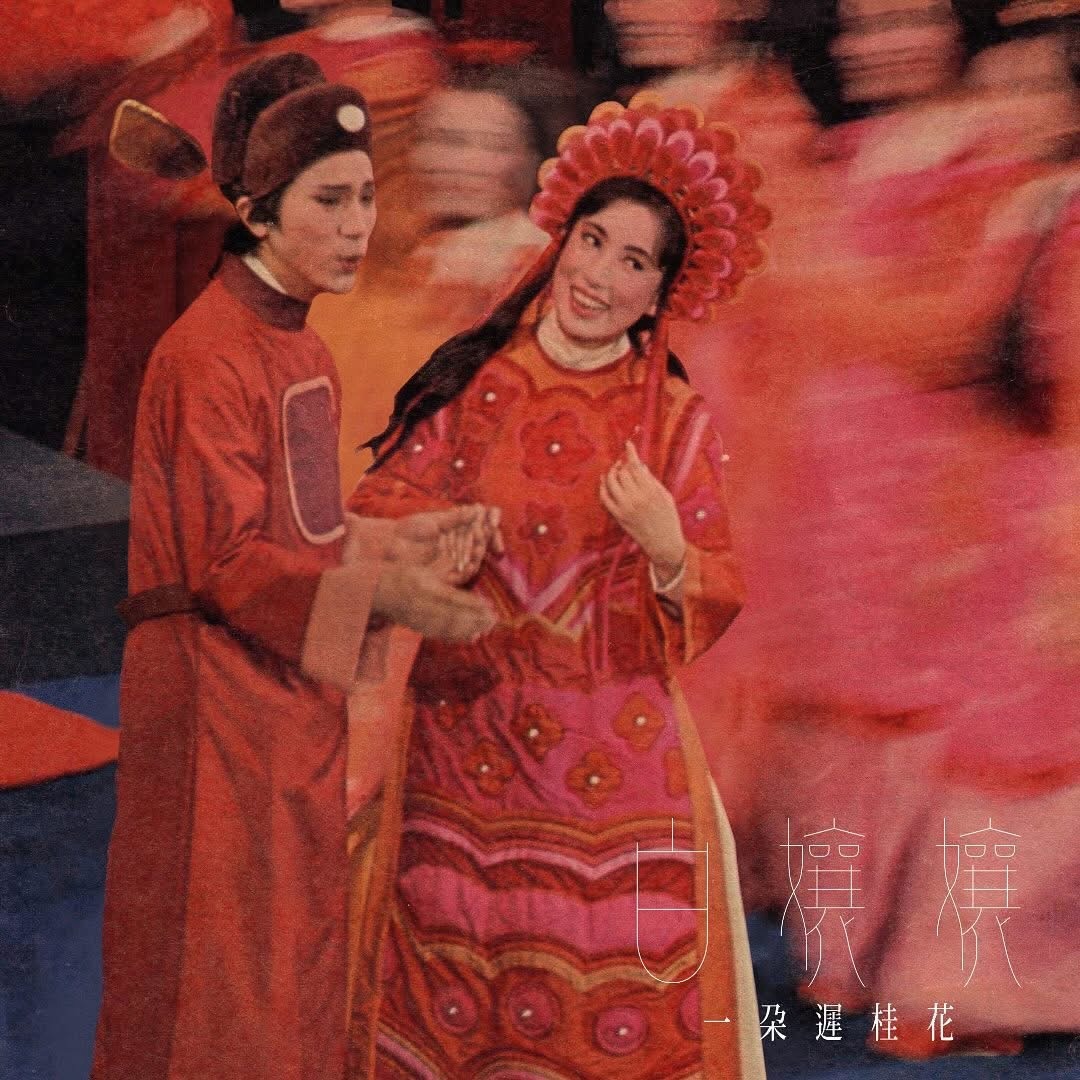

她將白蛇傳說織進百老匯的經緯,顧嘉煇的曲、黃霑的詞,配上唐書琨設計那件她曾想穿著走完人生最後一程的彩虹戲服。這齣以六元高價(相當於普通電影票兩倍)招待七十人舞團的製作,在麥理浩時代前夕的香港,無疑是場豪賭。當時市民更關心股市狂潮與置業安居,對這般藝術實驗難免卻步。這齣超前時代的作品公演六十場後,終因曲高和寡悄然落幕,更因沒有影像紀錄,漸漸被歲月塵封。

紀錄片最動人之處,是當失蹤半世紀的演出片段奇蹟重現——蔡和平先生尋得的電視錄影,經修復後在片尾綻放光華,縱使那是在電視台錄製的選段而非原始舞台版本。看著潘迪華這位通曉多國語言的「Travelling Singer」在斑駁光影中翩然起舞,終於理解何謂「遲桂花」:有些芬芳注定要等待適當的時節,才能被世人嗅聞。

當年李小龍觀劇後曾斷言,此劇若搬上美國舞台必能轟動,只是它走前了15年。美國《Variety》雜誌確實來信邀約,終因種種緣由未竟其功。這遺憾恰似那株遲開的桂樹,雖錯過盛放時節,卻在另一個時空裏幽幽吐香。

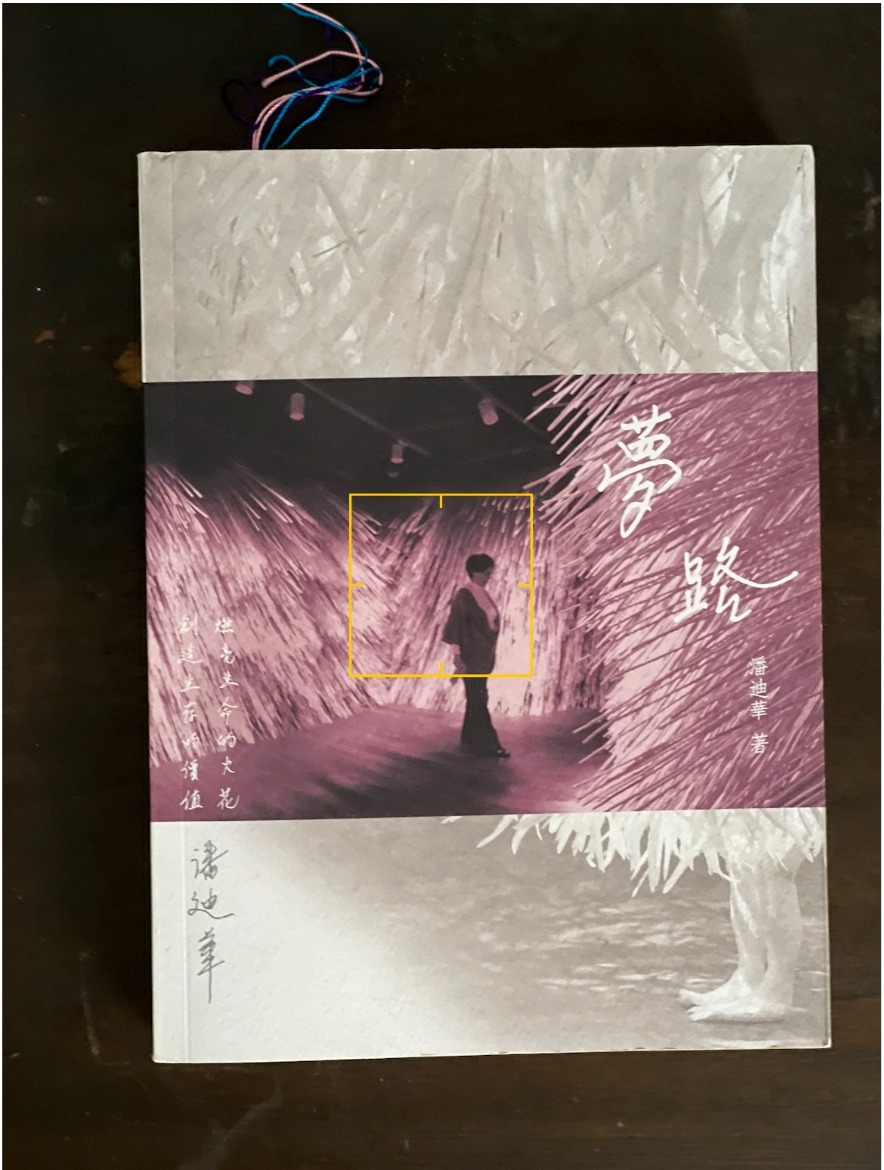

黃翠華的鏡頭溫柔而克制,她不僅記錄了一部音樂劇破土復活,更捕捉到藝術家對夢想的執念。潘姐姐八旬之年仍四處奔走,與兒童合唱團合作音樂會,到九旬有多,在CHAT六廠展出戲服,一切只為讓《白孃孃》重新被看見。

紀錄片散場時想起,潘媽媽潘姐姐那一輩愛搓麻將。或許對潘迪華而言,《白孃孃》就是她人生牌局中放手一搏的滿貫牌型,即便當時未能胡牌,五十年後仍望在另一個牌桌上被重新計番。

遲桂花開得晚,但正因遲開,才在萬芳凋零後依然獨自芬芳。當修復影像中響起《愛你變成害你》的旋律,我彷彿看見——那不是遺憾,由不得誰操心,畢竟,藝術如已讓自己快樂便完成責任,《誰能阻檔我的愛》一曲既終,也許更像是一個時代提前送給未來的禮物。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情