23/07/2025

中國品牌轉型|由深耕替代快跑,從代工到代言如何滲透澳加主流市場?

Rebecca Wong

Rebecca Wong

中國市場營銷專家,以前瞻性的思維與全面性的分析,為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態,憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源,借力打力,利用「環迴打法」,將客戶的有限資源,創造出無限商機,成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」!「唔好隨波逐流,生意最緊要講求排兵佈陣」

跨境營商戰略

逢周三刊出

在全球化浪潮持續演進的大背景下,中國品牌正在經歷一場深刻轉型:從OEM代工的幕後角色,走向自主品牌的國際舞臺。而在澳洲和加拿大這兩個消費力強、信任門檻高、注重可持續發展的市場,中國企業更面臨著「從製造走向文化輸出」的考驗。那麼,中國品牌如何一步步從代工走向「代言」,真正滲透進澳加主流消費生態?

一、從代工製造到品牌覺醒:中國企業的「起跑線」

過去十多年,大量中國企業以代工形式進入澳加市場,為國際品牌提供產品製造服務,雖然掌握了成熟的生產工藝與供應鏈能力,卻長期缺乏品牌話語權。

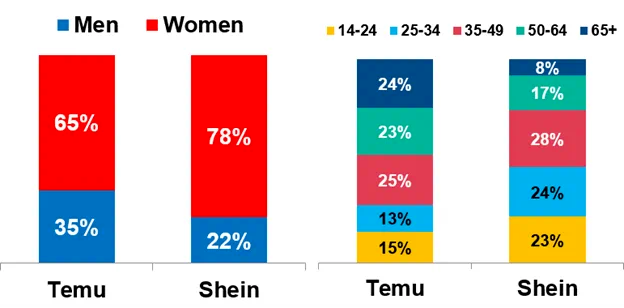

隨著國內產業升級和品牌意識的覺醒,中國企業開始向終端市場延伸,推動自主品牌出海。Shein、Temu等平臺型品牌,依靠高性價比和豐富SKU快速打開市場;部分國產手機、家電、服飾品牌,也開始憑藉穩定品質和差異化產品,在中低端市場中站穩腳跟。

這場「從幕後到前臺」的躍遷,是中國品牌國際化戰略真正的起點。

二、滲透澳加主流市場的三大關鍵字:適配、當地語系化、信任感

1. 精準適配:產品力就是第一語言

澳洲消費者熱愛戶外、注重防曬功能;加拿大用戶關心取暖效率、節能指標。中國品牌在進入這些市場時,必須做足本地使用者調研,將產品從「通用型」打磨成「場景型」。

例如,中國戶外品牌Naturehike推出專為澳洲市場研發的輕量化戶外產品,憑藉「輕量化+高性價比+本土化運營」策略,從寧波代工廠逆襲為年銷15億、覆蓋72國的國際品牌。年銷售額突破15億元大關。而在加拿大,國產取暖器品牌bestherm百斯騰通過雙核制熱、雙效散熱,成功切中「高效+環保」的消費偏好。

2. 當地語系化運營:不僅賣貨,更要「住進去」

在澳加市場,「在地化」不僅意味著設置辦公室或僱傭員工,而是要真正進入當地消費者的生活語境中:比亞迪在澳洲設立本地公司,搭建售後服務網路,提升使用者信任感;中國食品品牌與加拿大零售商合作,成功打入連鎖超市系統;社交媒體成為連接橋樑——TikTok、Instagram、小紅書(加拿大)等平台,是品牌講故事、吸引年輕人關注的關鍵。通過內容種草、社區活動、KOC合作等方式,中國品牌逐漸融入本地文化,實現品牌形象從「異鄉人」向「熟面孔」的進階。

3. 建立信任:從產品競爭轉向價值認同

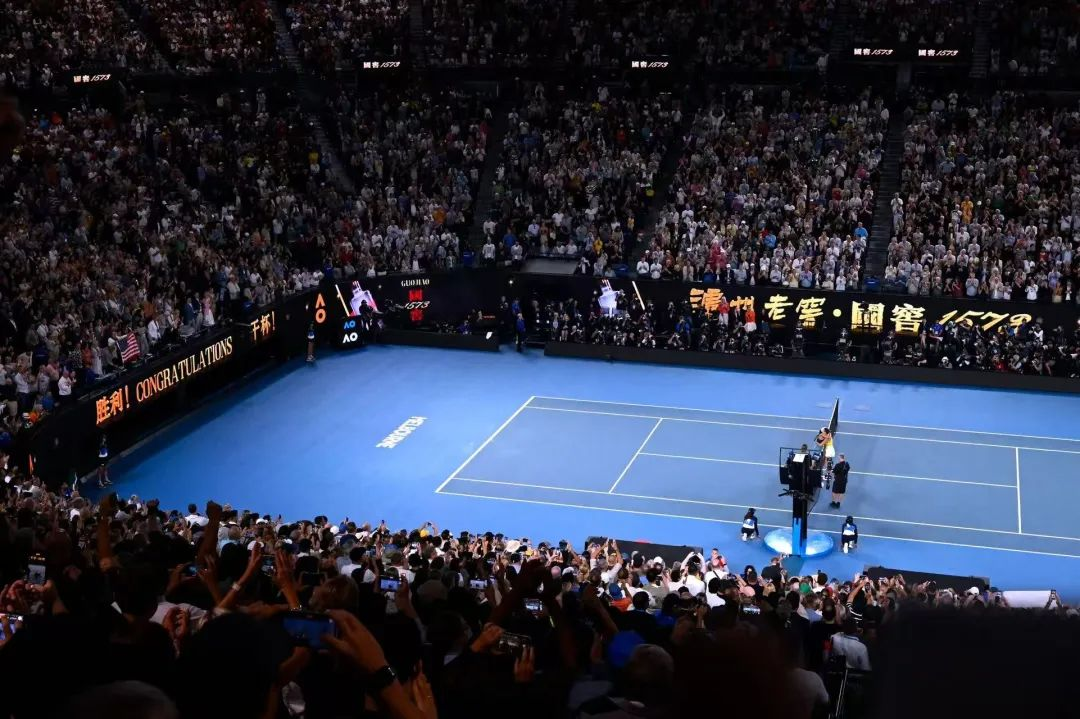

澳加市場並不缺產品,而是缺值得長期信任的品牌。能打動用戶的,不只是價格,更是品牌所代表的理念和生活方式。瀘州老窖贊助澳網,不只是為曝光,更是借賽事文化與消費者建立文化情感連結;國產新能源車通過參加加拿大本地車展、環保活動,輸出綠色技術價值觀,吸引了大量關注可持續的年輕消費者。真正「代言」澳加主流市場,必須以情感共鳴、價值認同為紐帶,完成品牌心智的佔領。

三、迎戰挑戰:不是快跑,而是深耕

儘管越來越多的中國品牌已在澳加市場嶄露頭角,但挑戰依然嚴峻:文化差異大:傳播方式、審美偏好與國內完全不同;法規門檻高:合規涉及環保、安全、隱私、標籤等多方面;競爭白熱化:本地品牌根基深厚,歐美品牌仍具主導地位。

應對這些問題,關鍵在於:洞察文化,講本地故事,在內容創作、產品設計、廣告語言上真正「入鄉隨俗」;提升品牌含金量:通過創新、設計、技術形成差異化競爭力;構建柔性經營力:不依賴單一平台、不押注爆款打法,而是穩步搭建全鏈路品牌體系。

結語:從「賣產品」到「做品牌」,從「供應商」到「代言人」

「從代工到代言」並非一場包裝換皮的行銷戰,而是一次價值體系的全面重構。它要求中國企業拋開低價優勢的安全感,擁抱長期主義、用戶主義和品牌主義。在澳洲的陽光裡、在加拿大的雪夜中,越來越多中國品牌正以真實、信任、適配的姿態,參與並重塑當地的消費語境。這是一條註定不易但極具含金量的路,而願意慢下來、沉下去的企業,終將在這場全球舞臺上擁有自己的名字、聲音與角色。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽