17/04/2025

悄然而起的日本聯合作戰指揮體系

當媒體關注焦點幾乎完全集中在中美關稅戰之時,東邊鄰居日本悄然設立了一項全新的軍事制度:3月24日,日本政府防衛省宣布成立「統合作戰司令部」,作為負責統一指揮陸海空等不同軍種協同作戰的常設機構。這標誌著日本軍隊終於建成一套完整的聯合作戰指揮體系。這是自1860年代明治維新建立現代化軍隊以來,日本首次建立真正意義的聯合作戰指揮體系。不說不留意,即使在發動入侵中國的戰爭時期,即使在偷襲珍珠港後全面打響太平洋戰爭時期,日本軍隊都未曾真正建立過聯合作戰指揮體系,陸軍和海軍是各自為戰,各有自己的指揮體系,空軍更無獨立地位,純粹依附於陸軍(陸軍航空兵)和海軍(海軍航空兵)。在這全面戰爭時代,尚且未有聯合作戰指揮體系,反而在冷戰結束30多年之後的今天,日軍卻建成了!或者更準確地說,這等於說今天的日本當局和軍方認為,當前形勢比80年前的二戰時期,更需要建成聯合作戰體系!如此行事,終非吉兆。

雖然報道這則新聞的媒體,引述了不少日本官方和媒體的新聞通稿來介紹這個「統合作戰司令部」的職能,但如果不理解甚麼是「聯合作戰指揮體系」,加上日本特有的日式漢語術語,例如用「統合作戰」而不是用「聯合作戰」,實際上都是來自英文Joint Operations,這些新聞通稿只會讓人看得暈頭轉向、不知所云。

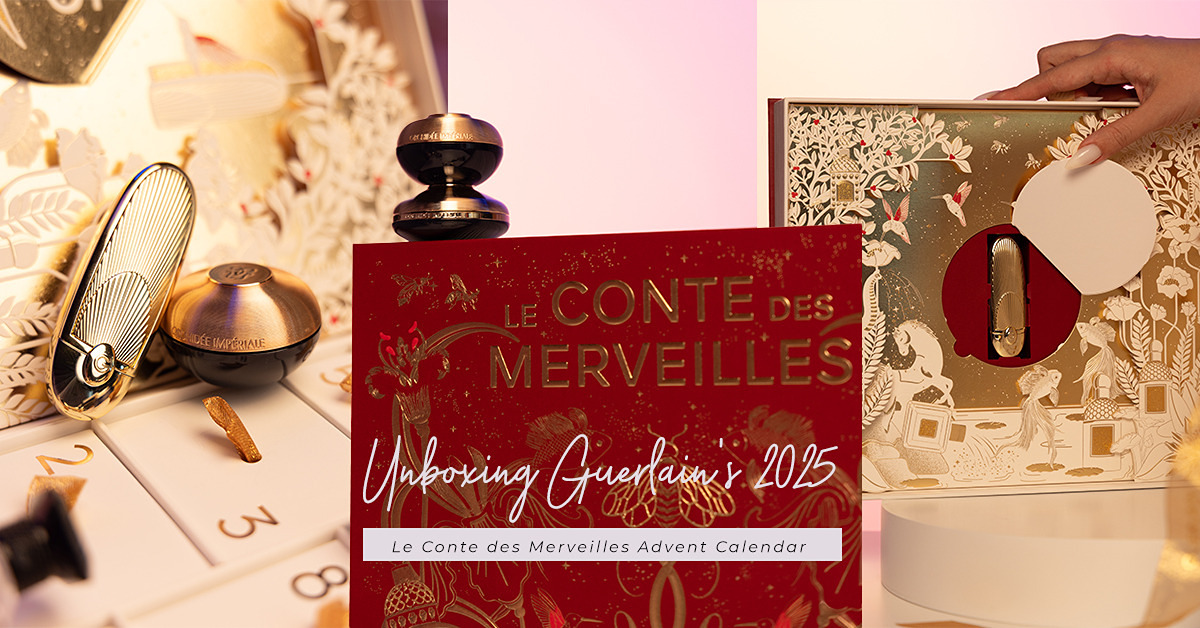

日本防衛省統合作戰司令部在3月24日正式成立(統合作戰司令部官網圖片)

那到底甚麼是「聯合/統合作戰指揮」?最簡單來講,就是陸軍、海軍、空軍,再加上新技術催生出來的太空軍、網絡部隊等不同軍種,聯合一起作戰,因此需要一個統一指揮這些軍種的指揮體系,或者說聯合作戰司令部。這樣說起來,好像也沒甚麼特別,好像本來就應該這樣做的啊?其實沒有那麼簡單,甚至在人類軍事歷史上,真正實踐聯合作戰指揮體系的戰例並不多,距今也不算遙遠。

首先,先不說最先進的太空軍和網絡部隊,單是傳統的三軍聯合作戰指揮,實施的難度就已經很高,簡單來說有以下幾點:一)三軍各自的軍用地圖不同;二)三軍的通訊標準不同;三)三軍的作戰條令體系不同;四)三軍都不願接受其他兩個軍種指揮。

如果要實施聯合作戰指揮,就必須至少先把這四樣問題解決掉。

第一點關於軍用地圖,陸軍地圖和海軍航海圖,以及空軍航空圖當然不同。如果在同一個戰場空間內三軍聯合作戰,那至少要把這個戰場空間的陸海空三種軍用地圖都統整在一個沙盤或者兵棋圖上顯示出來,才談得上統一指揮。這三類軍用地圖的差異,不光體現在比例尺、等高線、水文曲線、經緯度、網格座標設置等測繪標準上的不同,而且還反映在各個軍種的指揮參謀人員,如何使用這些地圖來分析戰場形勢和作出軍事決策等指揮業務的具體操作。

日本防衛相中谷元(左)向統合作戰司令部首任司令官南雲憲一郎授旗。(統合作戰司令部官網圖片)

第二點關於通訊標準,不僅彼此各自的通訊工具(尤其是無線電台)不盡相同,更重要的是無線電通訊所使用的電磁波波長、頻率等模擬訊號傳輸(Analog Transmission)的差異,還有彼此使用的軍用密碼系統也可能大相逕庭。如果陸海空三軍通訊參謀和技術兵在一起工作,分分鐘出現周星馳在電影《行運一條龍》中提到的窘態:「一個AM,一個FM,大家都唔啱channel!」當然,在數碼化取代模擬訊號的今日,上述兩點難題很大程度已經解決,因為不同的通訊訊號、圖像、地圖等參數項目,都可以數碼化的方式統一呈現和進行分析。

第三點有點兒抽象,所謂作戰條令,英文是Doctrine,這是軍中最為常見的用語。最簡單來講,就是指導軍隊如何進攻、防守、調動、野戰情報蒐集和分析、後勤保障等所有事務的操作指南。任何具有專業性、技術性的工作,總會有各種的操作指南、工作指引之類專業文件,軍隊也不例外。陸海空三大軍種(Services),步兵、炮兵、裝甲兵、導彈部隊、艦艇部隊、戰鬥機、轟炸機、後勤部隊等各個兵種(Branches),都有各自不同的作戰條令,各成體系。好了,如果把三軍以及它們各自下屬兵種的作戰條令統整在一起,想想這是何等艱鉅的專業合作和行政協調工作!

第四點反而最容易理解,說白了就是官僚系統的問題。三軍聯合作戰,那麼到底是由陸軍將領和參謀人員主導並擔任聯合作戰的總司令,還是由海軍將領和人員?還是由空軍將領和人員?無論由哪個軍種將領和參謀人員主導,都必然引起其他軍種將領和參謀人員的自覺不自覺的抵觸情緒,從而產生軍種部門之間的磨合甚至衝突。

所有具備大機構管理經驗的高級行政人員,都會明白跨部門、跨專業合作的困難和挑戰。全世界最為複雜、最為龐大的大機構,莫過於大國的軍隊。因此,聯合作戰指揮是一項極為艱鉅的指揮及管理工作,負責這項工作的聯合作戰司令部,可以說是全世界最為複雜的行政部門。

納粹德國在1940年入侵挪威的戰役,是軍事歷史上首次三軍聯合作戰指揮的案例。(AP)

在軍事歷史上,第一次三軍聯合作戰指揮的案例是1940年納粹德國入侵挪威的戰役。為此,德國軍隊首次把陸海空三軍參謀人員集中在一起,成立聯合指揮中心,共同制定名為「威瑟(Weserübung)行動」的作戰計劃。在希特拉強人領導及其高級參謀約德爾(Jodl)將軍專業輔助下,參與行動計劃的德軍三軍將領和參謀人員都在「任務為本」的前提下,在進行戰役計劃的設計過程中,逐漸克服了上述四大難題。雖然在實施計劃的真正作戰過程中,三軍(尤其海軍)都出現了各種掉鏈子的失誤,但還是大致完成了整個作戰行動,成為人類軍事史上首次實現三軍聯合作戰指揮的案例。

其後在太平洋戰場,美國乾脆把太平洋分成南北兩個戰區,分別由陸軍上將麥克阿瑟和海軍上將尼米茲各自擔任司令,讓兩人的參謀團隊各自在自己戰區統一指揮戰區內的陸海空三軍。至於1944年6月的諾曼第登陸,則由英、美、加拿大三國的陸海空三軍共同合作,實施人類歷史上最大規模的登陸作戰和聯合指揮。中國人民解放軍首次三軍聯合作戰行動,則是在1955年1月進行的「一江山島」戰役。

1944年的諾曼第登陸,由英、美、加拿大的陸海空三軍合作,為人類歷史上最大規模的登陸作戰和聯合指揮。(AP)

離奇的是,二戰的日本軍隊並沒有建立類似的聯合作戰指揮體系,日本陸軍和海軍完全是各自為戰。萬不得已要進行登陸作戰時,也是由附屬海軍的海軍陸戰隊先行搶灘登陸,然後再交給陸軍進行下一步的深入作戰。日本是有一個名義上由天皇直接領導的所謂「大本營」機構,但完全不是聯合作戰指揮體系,更多是一個綜合軍事、外交、經濟管制、政治等職能的決策平台,不是屬於專業的軍事指揮機關。

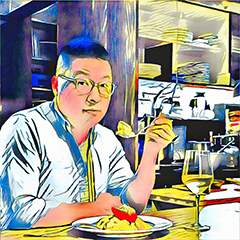

二戰結束之後,作為戰敗國的日本,當然不能建立攻擊型的正常軍隊,那更加不能建立聯合作戰指揮體系。1954年7月,日本頒布《防衛廳設置法》和《自衛隊法》,建立陸上自衛隊、海上自衛隊和航空自衛隊,以及設立防衛廳,作為統領陸海空自衛隊的行政機關。另外,在防衛廳內設立統合幕僚會議,成員包括統合幕僚會議議長以及陸上、海上、航空幕僚長,相當於陸軍參謀長、海軍參謀長和空軍參謀長,彼此共同組成這個聯合參謀會議。

二戰結束後,日本不能建立攻擊型的正常軍隊,遂在1954年建立陸上自衛隊、海上自衛隊和航空自衛隊。(Shutterstock)

然而,這個聯合參謀會議實際權限並不大,陸上、海上、航空幕僚長分管各自自衛隊部隊的指揮監督和日常管理,獨立執行防衛廳長官的命令。因此,這個時期的陸海空自衛隊部隊是各自分散獨立,互不統屬。

到1991年冷戰結束後,照理來說,戰爭的陰影隨著蘇聯東歐集團的瓦解而消退,但日本卻反而加快升級自衛隊的聯合指揮體系,或者用日式漢語術語叫「統合作戰指揮體系」。2004年12月,日本內閣會議通過的《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃(2005至2009年度)》,明確強調要完善部隊的聯合運用體系(實則聯合作戰)。2005年7月,日本修改《防衛廳設置法》和《自衛隊法》,將防衛廳升格為防衛省,廢除統合幕僚會議,新設統合幕僚監部(即聯合總參謀部),並規定陸上、海上、航空幕僚監部將部隊運用權限及對防衛大臣的輔佐權移交至2006年成立的統合幕僚監部。至此,日本歷史上首個統一指揮陸海空自衛隊的部門正式誕生!

2022年底,日本政府出台新的《安保三文件》,首次正式提出創設「統合作戰司令部」的構想。2024年5月,日本參議院通過《防衛省設置法修正案》,批准設立日本統合作戰司令部。經過近一年的籌備,2025年3月24日,該司令部正式成立。

以往日本陸海空自衛隊各自運作,互不統屬。(Shutterstock)

統合作戰司令部是統合幕僚監部的下屬部門,專職負責聯合作戰指揮,而且必須在日常就進行各大軍種部隊的調動運用,而不是像在沒有這個司令部的時候,只是根據具體任務來臨時調動各個軍種的部隊。即是以常規化指揮控制,來替代臨時拉夫式的指揮調度。

作為上級主管部門的統合幕僚監部,則主力負責督導和向日本內閣和首相提供軍事輔佐,免除了以往在未有這個司令部之前,要同時兼顧聯合指揮和軍事輔佐的重擔。

用一個不完全準確的類比,日本內閣相當於董事局,統合幕僚監部(即聯合參謀部)相當於行政總裁(CEO),統合作戰司令部相當於營運總裁(COO)。

至此,日本終於第一次建成聯合作戰指揮體系,意欲何為?

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇