07/11/2025

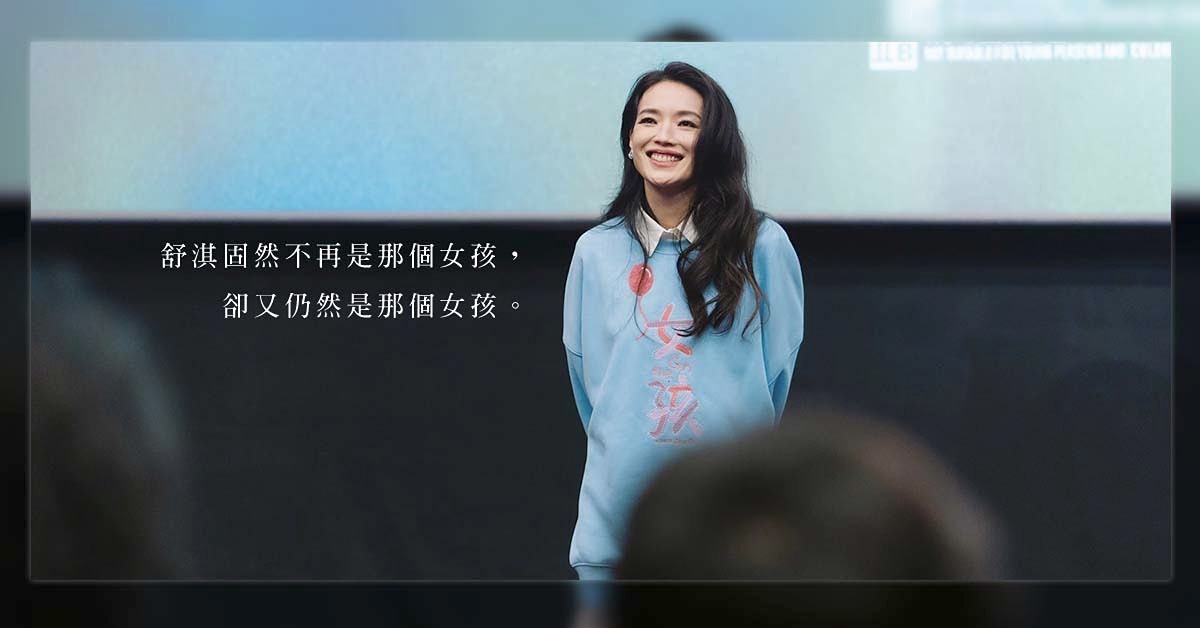

仍然是那個女孩

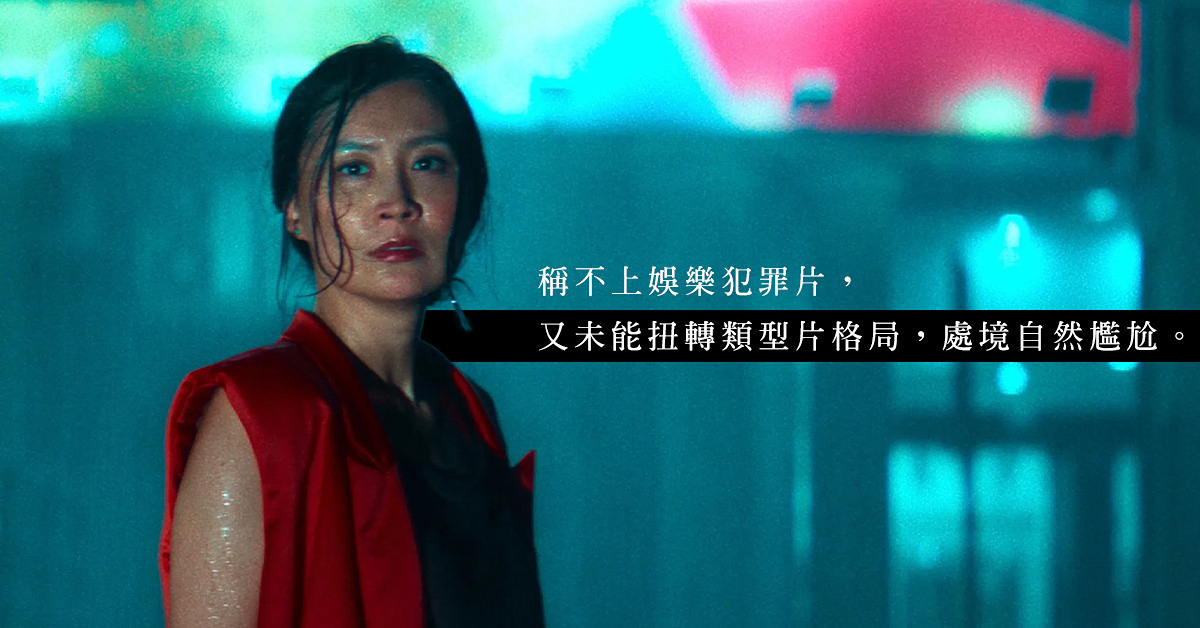

《女孩》不完全是舒淇自傳。

即使《女孩》主角林小麗,與還未叫做舒淇的林立慧,都有不愉快的成長。

童年只有一次,青春只有一次,中年也只有一次,但我們通常都不會對中年有所緬懷——皮開始鬆身體機能開始衰退,緬懷來做甚麼?

《女孩》一開場的橋,中山人行陸橋,舒淇在侯孝賢2001年電影《千禧曼波》中走過,從此有了「舒淇橋」的別名。(網上圖片)

白小櫻飾演林小麗,成長於感受不到幸福的環境。(網上圖片)

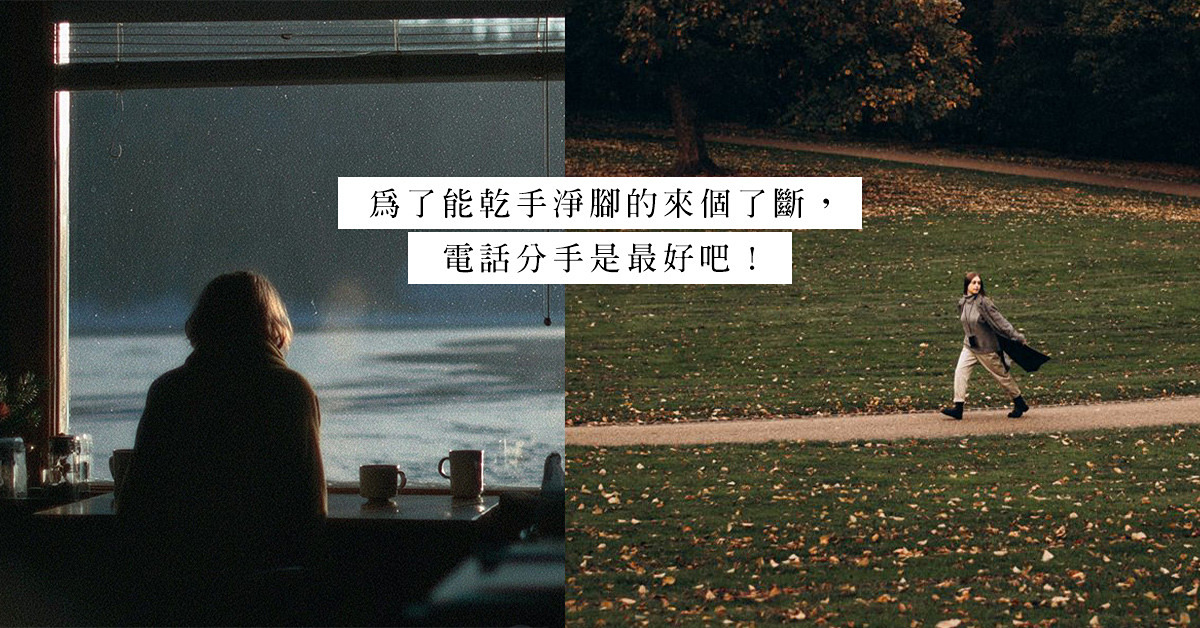

童年和青春則不同,不同在太短暫,不同在那是人之初,面前還有一大個未來,而因為未來,於是有所期盼。

然而成長電影和青春片通常都是在人大了之後,不再青春時才去拍,好易落入一種太表述自我的情況,不是太美化,就是太自憐自傷,別人看在眼裏,不是嫌太膚淺幼稚,就嫌太無病呻吟強說愁。

舒淇創造的女孩林小麗,在屋企感受不到幸福,有的只是鬱悶;不幸福和鬱悶,不因為青春期的甚麼心理作用,而是來自一個很具體實在的生活成長環境,這個環境,由一個酗酒阿爸和只會啞忍的阿媽共建而成,林小麗身處其中,離不開,留不低。

林品彤(右)飾演插班生莉莉,林小麗好友。林品彤曾主演《美國女核》,也是一齣有關成長的電影。(網上圖片)

9m88飾林小麗母親,對家暴選擇啞忍。(網上圖片)

邱澤飾演父親,將工作上人生中的不如意發洩在老婆身上。(網上圖片)

一個不小心或一時重手,便會變成一齣催淚煽情賣慘戲,同時順理成章,聲討大人。

但《女孩》沒有。當中有醉酒後的家暴場面,但沒有一味放大和聚焦暴力的畫面;林小麗固然有無路可逃的時候,但並沒有完全絕望——同時,也沒有被處理得太淡淡然,太過雲淡風輕,那些暴力,那些經由暴力衍生的傷痛和留下的傷疤都在,實實在在,連我這麼冷血的人,也會擔心林小麗,希望成長時得不到幸福的她,始終會有幸福的一天。

但無可避免,我對林小麗的擔心和感受,是因為知道林小麗的成長故事如實夾雜了舒淇本身的成長,而我這個旁觀的人,跟舒淇年齡相若,各自同步成長,青春時的我,同時見證住她的青春時,目睹來港後的她,怎樣一步一步行出屬於自己的命運,由被動,變主動,把握事業,掌握幸福。

《女孩》是舒淇首次自編自導作品。(網上圖片)

出席映後分享的舒淇。(圖片來源:Golden Scene FB專頁)

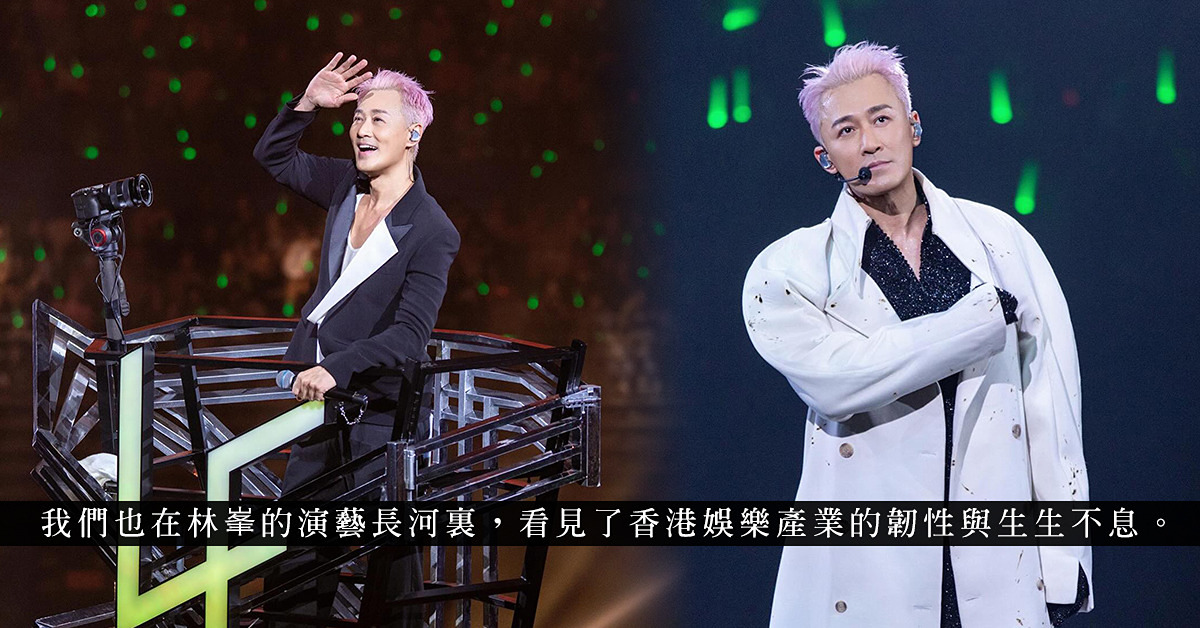

甚至由一個演繹別人劇本的人,變成一個創作的人,創作了林小麗,讓林小麗經歷了她一部分成長的苦痛,而堅毅的林小麗,就像堅毅的舒淇,終於找到出路。她固然不再是那個女孩,卻又仍然是那個女孩,並已釋懷。

《女孩》

上映日期:2025年11月6日

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇?】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法?立即投票分享您的觀點!► 立即投票