16/09/2025

九三閱兵的電子戰與信息戰:台海與中美角力中的關鍵力量

2025年9月3日,北京舉行紀念抗戰勝利80周年的閱兵。這場活動不只是在追憶歷史,也是在向外界展示中國軍事的最新進展。最搶眼的部分之一,就是各種與「電子戰」、「信息戰」相關的裝備與部隊齊齊亮相。它們的重要性,不僅關乎戰場技術,更直接影響未來台海局勢以及中美競爭的走向。

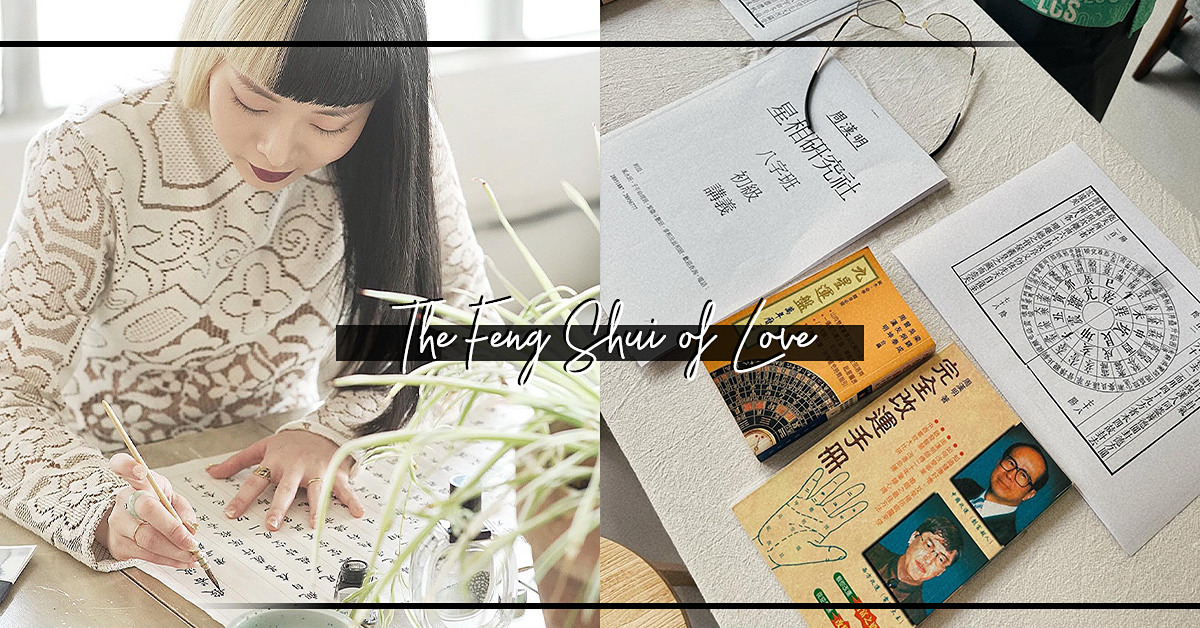

預警指揮機在閱兵中飛過天安門上空。(電視畫面)

先說電子戰。這類裝備的主要作用,就是用電波干擾對手:讓對方的雷達看不清、通訊聽不見、導航不準確。閱兵中亮相的電子對抗車輛,能在大範圍內搜尋和監控信號,必要時對特定頻段進行壓制。簡單講,就是先把對方「耳目」弄亂,讓其指揮與協同變慢變差。在今天的戰爭裏,電波就像空氣一樣重要,誰能把握住相關的頻道,誰就更容易搶到先手。這些裝備都是現役、自主研製、已可使用,顯示中國在這個領域的能力已經不只是概念,而是能上戰場的工具。

再看網絡空間作戰。這支力量結合了指揮、偵察、對抗等功能,目的在於「保護自己、干擾對手」。在數字化時代,軍隊對網路的依賴非常高——從作戰命令到戰場畫面、從後勤數據到裝備健康狀態,幾乎都經由網絡傳輸。一旦網絡被攻擊或癱瘓,部隊就會像失去神經的身體,動作遲鈍、反應混亂。閱兵中展示的相關裝備,就是要在平時加強防護、戰時迅速反擊,保障己方的連接安全,同時讓對手的網絡系統出現障礙。

網絡空間作戰方隊接受檢閱。(美聯社)

第三塊是信息支援。它的任務,說穿了就是讓訊息「搜得到、傳得快、看得懂、用得上」。戰場網雲車、信息融合車等裝備,能把來自陸海空天的各種資料整合起來,讓指揮員能在同一個畫面上看到全局、迅速下達命令;也讓不同軍兵種之間的協同更順暢。這意味著,不管是海上封鎖、空中打擊,還是登陸作戰,都能在更完整的情報支撐下進行,提升整體效率與準確度。

信息支援部隊方隊受閱。(電視畫面)

把鏡頭轉向台海。外部介入一直是最不穩定的變數之一,特別是美國的軍事存在。電子戰能力可以在台海周邊建立一層「看不見的屏障」:對對方的通訊、雷達、導航實施干擾與壓制,讓其在關鍵時刻難以協調行動;這會提升外部軍力介入的難度與成本。網絡作戰則提供另一種手段:既要防住對方對己方的滲透,也能在必要時讓對方的關鍵系統(比如通訊或能源調度)承受壓力。再加上資訊支援把陸、海、空、火箭軍等力量串在一起,讓各單位能在同一套資訊系統下協同,整體作戰就更有把握,也更能控制風險與節奏。

無人載具經合方隊出場。(美聯社)

美國長期依靠「信息優勢」在全球行動:看得更遠、傳得更快、算得更準。中國近年的發展,正在把差距補上,也讓對手過去的優勢不再穩固。電子戰讓美方在前沿的雷達與通訊容易受到影響,網絡防禦讓對方的滲透更難得手,反過來的網絡反制也會讓介入者多幾分顧慮。當對手發現「看不清、說不準、聯不起來」的風險提高,任何介入決策都要重新計算代價。

當然,展示是一回事,真正把能力用在實戰、用在體系化的聯合作戰,又是更高一層的要求。電子與網絡的攻防,必須與火力、機動、偵察等環節緊密配合:頻段怎麼分配、資料怎麼整合、誰擁有最後決策權,都需要長期演練與規範。對手也不會原地踏步,美國同樣在升級抗干擾通聯、分布式指揮與替代導航方案。這是一場持續的拉鋸,不會因為一次閱兵就分出勝負。

但從戰略效果看,這次亮相已經達到兩個目的。第一,向外界表明:未來的勝負,不單靠火力規模,還要看誰能把信息用得更好、把對手的信息打亂。第二,迫使潛在介入者與台海各方重新思考:與其單純追求更多平台與裝備,不如把資源放在抗干擾、抗破壞、抗迷航的「韌性設計」上,讓系統即使短暫「失聯」,也不會馬上「失能」。

總結來說,九三閱兵把電子戰與信息戰放到台前,傳遞了清楚訊號:未來的競爭,核心在「誰能守住自己的信息、誰能打亂別人的信息」。對台海局勢,這種能力有助於降低外部干預的有效性,讓局面更可控;對中美博弈,它則是重要的平衡力量,增加對手冒進的成本。真正的較量,不在閱兵場上,而在看不見的電波與數據流裏。這也是為甚麼中國把相關力量當成國防現代化的重點:因為它不只提升作戰能力,也為維護國家安全與發展利益,提供了更加主動、更加靈活的選項。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇