03/11/2025

非法行醫在香港

立法會近日通過一項名為「打擊非法行醫」的議員議案,本應是攸關民生的重要舉措,卻因議員棄選風波佔據輿論焦點,導致此關乎市民身體安全的議題未獲足夠關注。筆者原以為非法行醫在香港屬罕見現象,直至聽取提出議案的議員進一步解釋,方驚覺此問題在社會中普遍存在,亟需深入探討與正視。

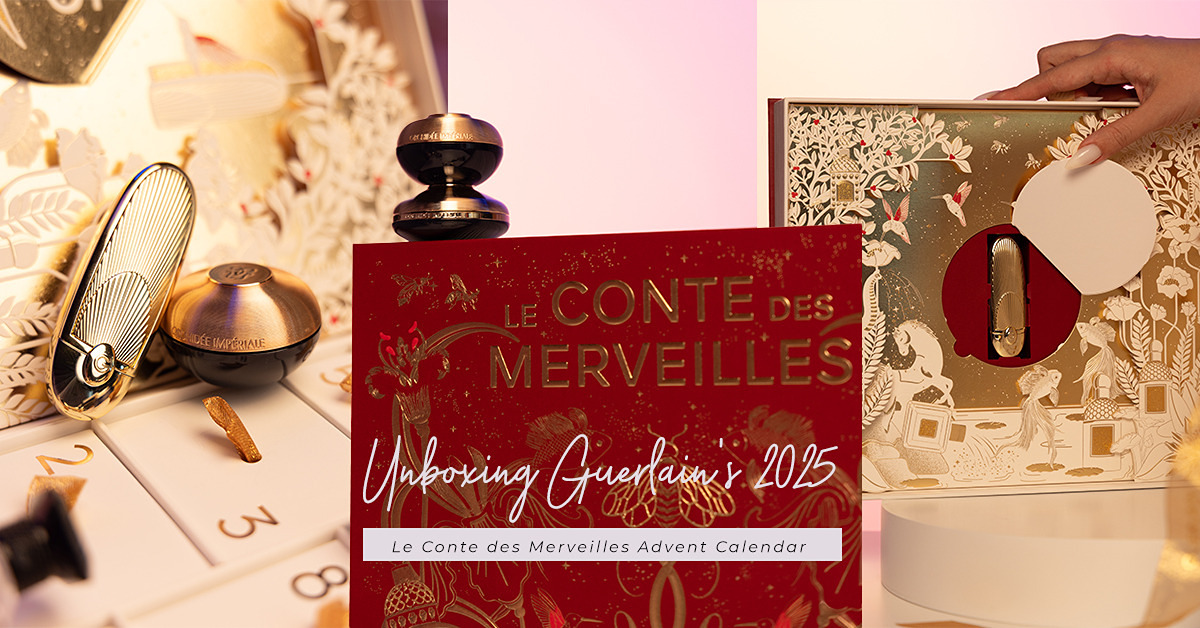

近年來,香港街頭及網絡平台湧現大量自稱提供「正骨」或「痛症紓緩」服務的「治療師」。他們雖然聲稱療效顯著,實際上多非註冊醫護人員。這類非法行醫者的「診所」布置大同小異:接待區擺放皮沙發、茶几與雜誌,牆上掛有「醫療診所」招牌或「營業執照」,治療室則燈光柔和,有隔簾分隔,配備電熱墊、推拿床或可調角度的治療椅,營造出類似正規診所的氛圍。在服飾方面,所謂「正骨師」或「痛症紓緩師」常穿白袍、佩戴名牌或刻字胸牌,並使用束帶、口罩、手套等醫療用品以強化專業形象。有些更在牆上展示模擬診斷證書或外國認證章,降低消費者戒心。在語言宣傳上,他們常用「即刻見效」、「一按見效」、「骨骼對位」、「神經回復」等字眼,並以「多年臨床經驗」、「外國訓練背景」等模糊措辭包裝專業性,營造「看起來像醫療,感覺像診所」的錯覺,甚至令人誤以為是持牌中醫。

事實上,香港法定註冊的醫護專業共有13類,包括醫生、牙醫、牙齒衛生員、護士、助產士、中醫、藥劑師、醫務化驗師、職業治療師、視光師、放射技師、物理治療師及脊醫,並無「正骨師」或「痛症紓緩師」之類職稱,除非他們持有上述專業牌照,否則即屬非法行醫。

接受非法行醫「正骨師」的療程,或會致脊柱或神經受傷。(Shutterstock)

專家指出,這類服務潛藏不少風險,部分「正骨」療程涉及快速推拉、扭轉或高幅度伸展關節,可能觸及脊柱或神經,若施術者缺乏醫學診斷與危機識別能力,易導致關節移位、韌帶撕裂或神經受壓,後果嚴重,過去亦曾出現市民因接受此類療程而受傷的個案。根據衞生署資料,2021年至2025年7月間,曾協助執法部門調查逾90宗疑似非法行醫個案,但成功檢控者寥寥可數;另於2011年至2024年間,審視約17萬條媒體發布的醫療廣告,並向其中約1700條發出警告信。惟這些數據可能僅為冰山一角,市民在街頭或網上極易接觸相關資訊,反映非法行醫不但普遍存在,且社會需求殷切,令人憂慮的是,不少市民對潛在風險毫無認知。

此情此景令人聯想起70、80年代無牌牙醫盛行的年代,當時因持牌牙醫人數少、收費高昂,黑市需求龐大。直至城寨清拆後,無牌牙醫才逐漸絕跡。當年市民尚知所光顧者為無牌牙醫,如今卻未必意識到所接受的治療來自無牌醫護。

事實上,政府提供的相關治療服務仍屬有限,令不法分子有機可乘,加上執法力度不足,亦使問題持續惡化。面對此情況,政府應加強基層醫療服務,目前已在全港18區設立地區康健中心及康健站,可善用此平台鼓勵市民尋求持牌醫護專業協助,並加強公眾教育。

此外,現行《私營醫療機構條例》及《中醫藥條例》雖設有罰則,但因舉證困難,定罪率偏低,間接助長非法行醫。政府應盡快全面檢討法例,強化跨部門合作,建立聯合巡查及案件分享機制,從源頭打擊非法醫療場所,保障市民健康安全。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇?】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法?立即投票分享您的觀點!► 立即投票